2015年11月にリリースされたJINS MEME。その後、カラダのズレがわかるだけでなく体幹トレーニングまで教えてくれるJINS MEME RUN x TAIKANをリリースし、さらに2016年4月、JINS MEME OFFICE、JINS MEME ZEN、JINS MEME WALK、3つのアプリが同時リリースされ、発表会が行われた。

JINS MEME RUN x TAIKANはフィットネスよりのアプリだったが、今回新しく登場したアプリのテーマは「集中」となっている。発表会では「集中力マネジメント」としてJINS MEMEが可視化する集中について、(株)Campus for H 共同創業者/予防医学研究者 石川 善樹 博士と男子元陸上競技 400mハードル オリンピック日本代表選手 為末大氏が登壇した。

司会のJINS MEME Gr開発担当 井上一鷹氏によると、最近ではSNSやメール、LINEなどが集中力を奪うケースが増えているという。これまではマルチタスクが称賛されていたが、最新の研究によると複数のタスクを平行で処理するマルチタスクと言われるものは、あくまでもスイッチするスイッチタスクであり、2つのタスクを平行処理することは人間の脳の構造上難しいことがわかってきているという。

他の作業に移って、元に作業に戻るのは数倍の時間を要すると言われており、マルチタスクは時間の浪費に繋がっているということがわかってきているそうだ。

過剰なマルチタスクにより知的労働者は約25%の時間を無駄にしていると言われており、これは米国で換算すると年間約9,970億ドル、日本円で100兆円以上の損失になるそうだ。さらにマイクロソフトの研究チームの公表によると、2000年に人間が集中し続けられる時間は12秒としていたが、現代人は8秒以下になっているそう。

一見遠回りのように見えても、ひとつのタスクに専念する力を鍛えてきちんと処理をして次のタスクに進む、というシンプルな作業が近道なのではないか?ということで、JINSは集中を科学し、本当に向き合うことが大事だと述べた。

JINS MEME OFFICE

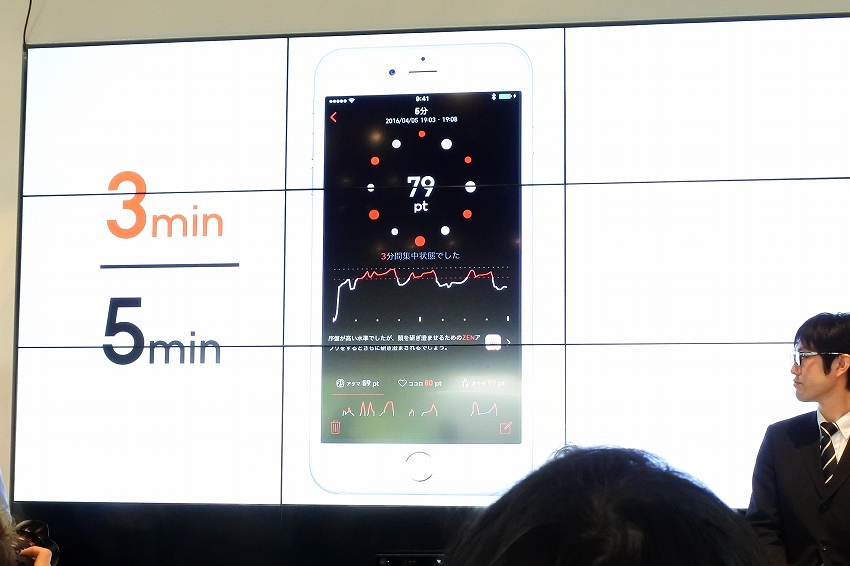

JINS MEMEをかけて近くにスマートフォンを置き、集中したい時間を選択し計測をスタートし、あとはひたすら作業に没頭する。するとアプリが集中状態を計測する。

作業中に気を付けるのは、正しい姿勢を維持してSNSを見たり無駄な雑談などをせず、ひとつのことに集中する。作業が終わると計測終了の通知が飛ぶ。作業中の集中度は100点満点のスコアで、表示される。計測時間中、何分計測できていたかわかる。

JINS MEME ZEN

集中力をはかったあとはこのJINS MEME ZENアプリで、集中トレーニングができる。これは瞑想の考えに基づいて体系化された集中力トレーニングのアプリだ。集中力や想像力など鍛えたい内容を元にトレーニングを選択することができる。

集中力を高める方法に「Focused Attention」というものがある。Focused Attentionはひとつの対象に注意を傾けることで深い集中を促すトレーニングだ。例えばヨガなどの瞑想トレーニングでは指先においた一粒大のレーズンを見つめて、それに意識を集中するレーズン瞑想などがある。

JINS MEME ZENでは、小さくなっていく円を見つめながら瞑想をトレーニングをする。音声ガイドもある。

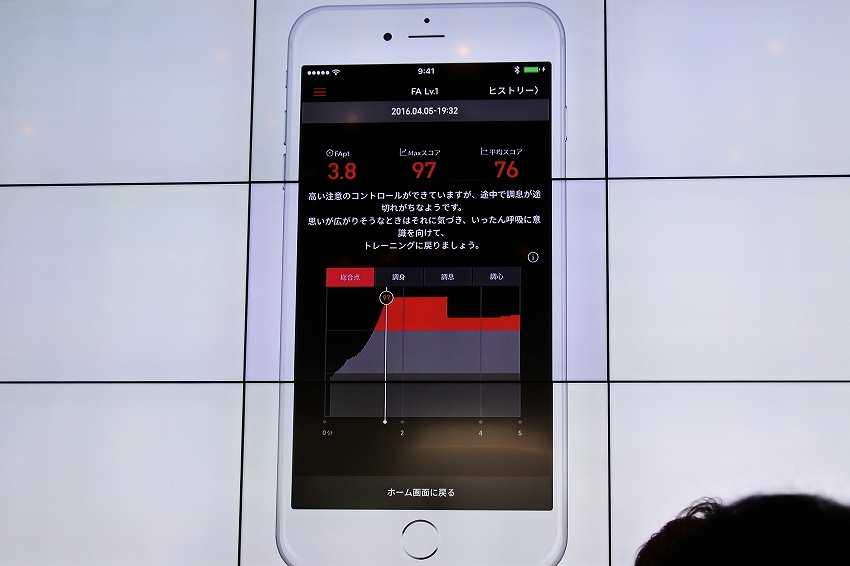

ユーザーが画面を見ている際の瞑想の深さをJINS MEMEが測定し、終了後にはトレーニング結果がグラフで表示され、自分の瞑想状態の特長を見ることができる。自分の課題を見つけ、さらに集中するには何を伸ばせばいいかを教えてくれる。

JINS MEME WALK

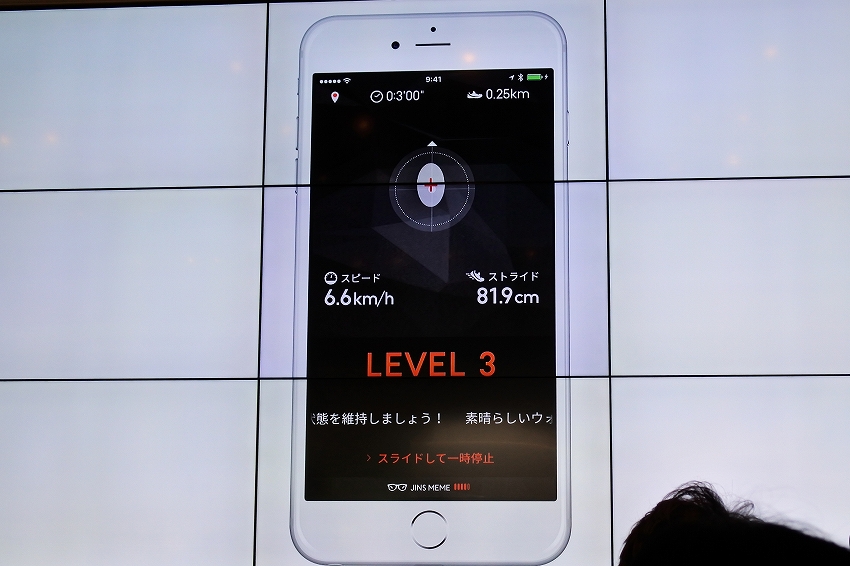

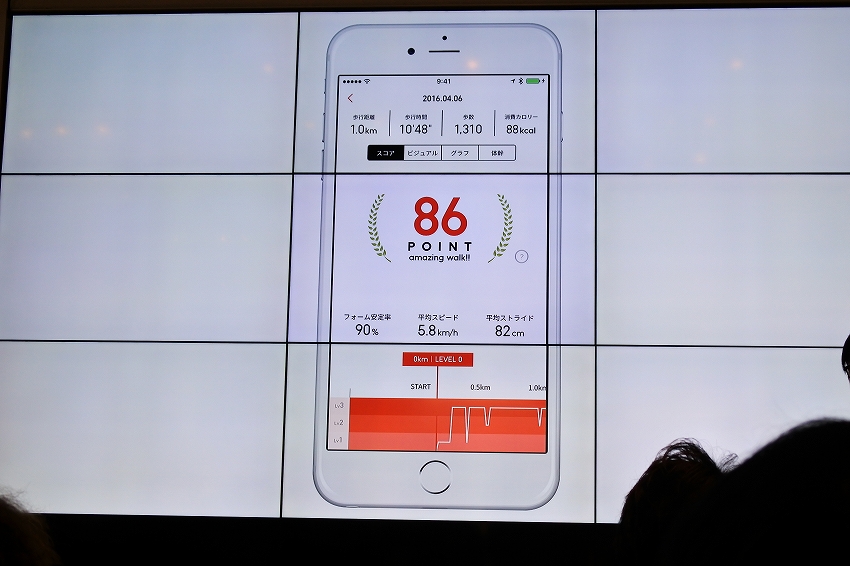

頭の状態をリフレッシュし、集中に入りやすい状態をつくるWalkを実践できるアプリ。

JINS MEME OFFICEと連動し、より集中しやすい状態を作り出すためのウォーキングメニューを作ってくれる。ウォーキングがはじまると、フォーム、スピード、ストライド(歩幅)を計測し、ウォーキングをリアルタイムに可視化してくれる。

ウォーキング終了後は歩きの質を判定し、100点満点で点数化される。ウォーキングの履歴をヒストリーとして振り返ることも可能。

集中を計るJINS MEME OFFICE、集中を鍛えるJINS MEME ZEN、集中に歩みよるJINS MEME WALK、この3つを利用し集中マネージメントのきっかけにしてほしい、とアプリの紹介を締めくくった。

なぜJINS MEMEで集中を計測できるのか

集中の測定方法や、これまでの考察について井上氏よりさらに発表があった。

JINS MEMEでは、主にまばたきの状態変化から集中状態を定義している。「目は心の窓」ということわざがあるように、目は様々な脳活動を反映していると言われている。

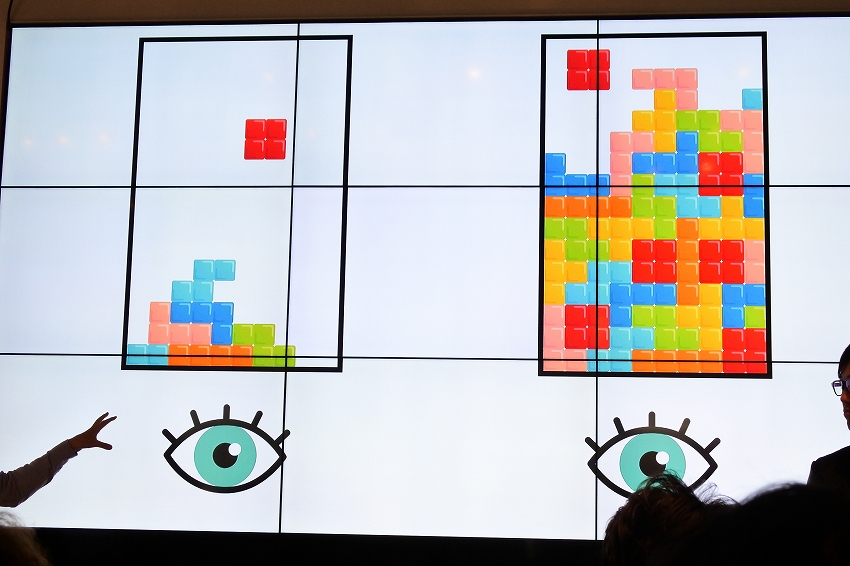

例えば、人が集中したときまばたきは減少するという。被験者にテトリスをプレイしてもらいゲームオーバーまでをJINS MEMEで計る実験をし、その際にまばたきの変化を計測した結果、ゲーム序盤で追い込まれていない状態だとまばたきが多かったのに対し、ゲーム終盤で追い込まれた状態ではまばたきの回数が劇的に減るということがわかったという。

高い負荷がかかる、集中しなければいけない状態ではまばたきが減少するということになるそうだ。つまり、まばたきの回数が減るということは集中が深い、ということを推定できる指標で、オフィスなどでの実験でも同じ傾向が見られたという。

さらに深い状態では、まばたきの質にあたる強度にも差異が現れることがわかったそうだ。まばたき強度の安定を「集中の持続力」と定義した。

JINS MEMEは、集中の深さ、集中の持続力、この2軸で集中状態をみており、中でも集中が深く集中力の持続力が高い状態を「超集中状態」と定義し、さらに集中に伴い変化する体の軸(JINS MEMEは体のぶれも取ることができる)、体の安定性を加えて集中を計測しているという。(JINS 井上氏)

ゾーンの作り方

今回の発表では、超集中状態をゾーンと呼んでいた。

(株)Campus for H 共同創業者/予防医学研究者 石川 善樹 博士によると、1950年代、選手のパフォーマンスをあげるためには「長い時間、一生懸命頑張って競争すれば強くなる」という思想だったという。しかし、この考え方ではけが人や燃え尽きる人が多かったそうだ。

例えばテニスは試合時間の中で実際プレーをしているのは35%程度だという。65%は次のプレーの準備をしている。トッププレーヤーの選手はポイントを取っても取られてもガットを整えるなどの同じ動きをする。

ジムレーヤーというスポーツ心理学の第一人者が、一流テニスプレーヤーは何が違うか調べてみたところ、プレーをしている時よりも次の準備をしている時のリカバリーのルーティンが違うということを発見したという。感情に振り回されないためだそうだ。

ジムレーヤーはその行為を「16秒回復」と名付けたが、これはテニス選手だけではなく、社会人も同じだという。仕事をしていて疲れたり飽きたときに、どういうリカバリーのルーティンを持っているかが、ゾーンに入りやすいかそうでないか、ということの違いになるそうだ。

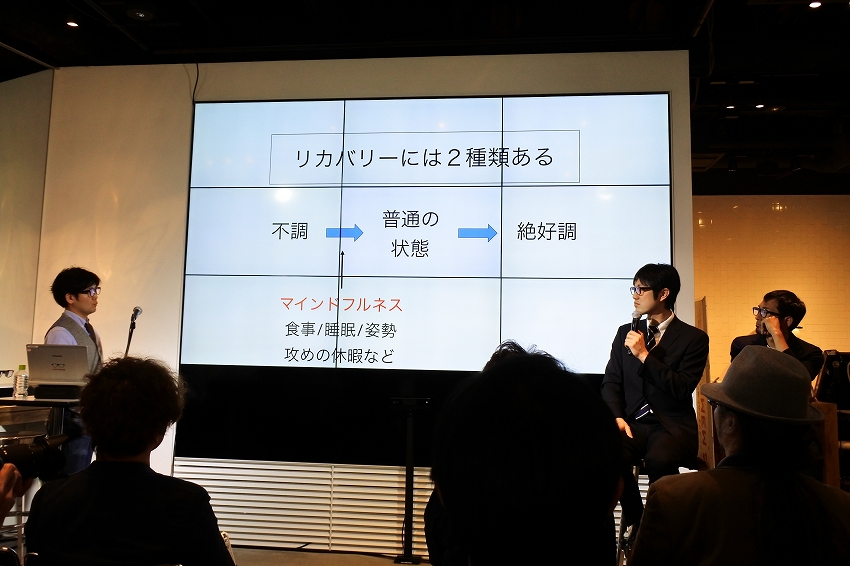

リカバリーは2種類ある。不調の状態から普通の状態に戻るリカバリーと、普通の状態から絶好調(ゾーン)に持っていくリカバリーがあるが、今回は後者の話だ。

ゾーン状態に入るためには、まず強いストレス状態に入る必要がある。例えば、締切などだ。次にストレスを感じたあとは一気にリカバリー、リラックスできないと人の脳は集中状態に入れないという。

締切でやばいと思っているだけだとストレスを感じているだけなので集中できず、間に合わないからやめるという開き直りも集中には繋がらない。ストレスとリカバリーを短期間に一気に集中すると、脳からドーパミンやノルアドレナリンが出て、ゾーン状態に入りやすくなるそうだ。

そして、ゾーンに入り続けるためには適切な目標とフィードバックが必要だという。ゾーンの研究をしている人たちは「フィードバック」が一番重要だという。ここでいうフィードバックとは、集中ができていたのかできていなかったのか、ということがわかるということだ。

石川氏は「1日の中で真剣な集中ができるのは4時間、あとはリカバリーの時間としてうまく使うといい」と述べた。

為末大氏の現役時代は、自分の集中力を高める時に無音の状態がいいということがわかり、ノイズキャンセルのヘッドフォンをつけウォーミングアップをしていたという。また、最近では「違う種類の会議が交互に入るとパフォーマンスが落ちる」ということで、取材など聞かれたことを答える会議や、客先に提案する会議などの種類があるが、同じ系統の会議を連続するようにしていると述べた。

【関連リンク】

。JINS MEME

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。