国土交通省が主導し、日本全国の3D都市モデルの整備・オープンデータ化を展開する「Project PLATEAU(プラトー)」が、2021年から本格始動した。

都市がまるごとデジタル空間に再現されたPLATEAUの3D都市モデルのデータを用いて、さまざまな民間企業や自治体が独自のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することができる。

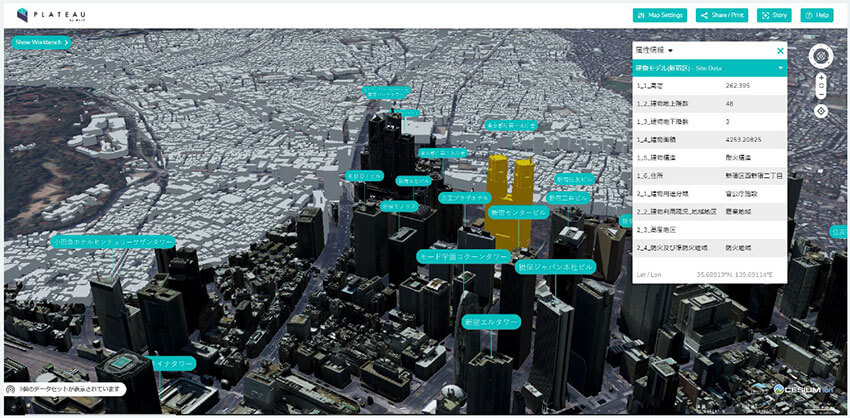

2021年3月には、東京23区を始めとする複数都市の3D都市モデルが公開された。「PLATEAU VIEW」というブラウザベースのWebアプリを使って、誰でもその3D都市モデルを体感することができる(上の画像:新宿区)。今後、全国56都市の3D都市モデルが順次オープンデータ化される予定だ。

本稿では「Project PLATEAU」の詳細について、国土交通省 都市政策課 企画専門官の細萱英也氏に話をうかがった(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)

国土交通省が主導で、日本全国の3D都市モデルを整備

IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): 「Project PLATEAU」について教えてください。

国土交通省 細萱英也氏(以下、細萱): 「Project PLATEAU」では、①3D都市モデルの整備、②3D都市モデルのユースケース開発、③3D都市モデルの整備・活用ムーブメントという活動を行っています。

簡単に全体像を説明すると、3D都市モデルの整備(①)は国土交通省と地方自治体が協力して行っています。今年度、全国56都市を先行で整備しています。しかし、つくっただけでは意味がありません。それらのデータがどう使えるのか、何の役に立つのかが重要です。そこで、ユースケースの開発(②)を国交省と地方自治体、民間企業が共同で進めています。

将来的には、3D都市モデル「PLATEAU」は、オープンデータとしてさまざまな企業や団体に自由にはばひろく使ってもらいたいと考えています。そこで、「PLATEAU」の可能性を多くの方に知ってもらえるように、特設サイトの開設やメディアを通じた情報発信、アイデアソン/ハッカソンなどの活動を行っています(③)。

小泉: 3D都市モデルはどのようにつくっているのでしょうか。

細萱: まず、地方自治体がもっている「都市計画基本図」という2Dの地図情報(建物、道路、街区など)に、航空測量などによって得られる建物・地形の高さや形状の情報をかけあわせます。すると、3Dの地図情報ができます。そして、この地図情報に各自治体が定期的に行っている「都市計画基礎調査」などによって得られた属性情報、つまり都市空間の意味情報を付加することで、3D都市モデルを構築しています。

ポイントは、この3D都市モデルは、都市空間の形状をたんに再現した幾何形状(ジオメトリ)モデルではないということです。都市空間に存在する建物や街路などを定義し、これに名称や用途、建設年、行政計画といった都市活動情報を付与することで、都市空間の「意味」を再現しています。これを「セマンティクス」(意味論)モデルといいます。

細萱: こうしたセマンティックな情報を整備できるのが、「CityGML」というデータフォーマットです。これは、都市スケールの分析やシミュレーションに必要なセマンティクスを記述できる、地理空間データのための唯一の標準データフォーマットです。諸外国でもこの「CityGML」を使って国家・都市レベルでのデータ整備が進められていますが、日本における大規模なデータ整備は今回が初めてとなります。

細萱: 「CityGML」は LOD(Level of Details)と呼ばれる概念をもっています。これによって、同じオブジェクトに関する、詳細度の異なるさまざまな情報を統合的にデータとして管理できるようになります。LOD1からLOD4へ階層が上がると、データの詳細度も上がります。

「PLATEAU」は基本的にLOD1で整備しています。詳細なものをベースとしてつくると、簡単には処理できないような膨大なデータ量になり、都市全体を俯瞰した議論ができなくなってしまいます。ですから、詳細なデータは用途に応じて部分的につくりこんでいくのがよいと考えています。

たとえば、現在は検証のために都市の中心部のみLOD2で整備しています(トップ画像の新宿区のモデルがその一例)。また、羽田イノベーションシティや東京ポートシティ竹芝などの一部の場所で、LOD4のデータ、つまり建物の内部構造のデータまで含めて整備し、PLATEAUの特設サイトで公開しています。ただし、内部構造のデータは本来オープンにできるものではなく、今回はあくまでユースケースとして公開しています。

小泉: 今年度に、56都市で3Dモデルを整備(LOD1レベルが基本)するとのことですね

細萱: はい。今回は公募によって選ばれた全国 56 都市の 3D 都市モデルを先行的に整備しています。全国の自治体のまちづくり部局に対して、3D都市モデルをつくりたいですか? 使いたいですか? 更新もしますか? というような投げかけをし、ぜひやりたいという自治体と協力して行いました。

今回のプロジェクトの肝は、実は地方自治体のまちづくり部局が基点となっているということにあります。市町村のまちづくり部局には、まちに関するさまざまな情報が蓄積されています。数年前から、それらのデータをオープン化していこうという活動を進めていました。その延長線上に、今回の「PLATEAU」プロジェクトがあるのです。

「PLATEAU」に必要な都市の基本的なデータは、そもそも各自治体のまちづくり部局が定期的に調査をして集めているものです。ですから、3D都市モデルを今後更新していくにあたっても、それほど追加費用をかけずに、従来の活動の延長として行うことができるのです。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。