3月13日、アクセンチュア株式会社は2011年8月から福島県会津若松市で立ち上げたイノベーションセンターの拡充を発表した。この拡充によって付加価値サービス提供の実現をはじめ、全国においてデジタル技術を活用する新たな地方創生モデルケースになることを目指している。

同発表に登壇したのは、アクセンチュア株式会社代表取締役社長 江川氏、会津若松市長 室井氏、総務省大臣補佐官の太田氏とアクセンチュア福島イノベーションセンター長の中村氏である。

アクセンチュアの代表取締役社長である江川氏が拡大経過の3つの要素を紹介した。それは

1.高付加価値人材と業務の一部を福島の同センターに移管すること。2019年までに、センターのスタッフを200人も増やし、その中アクセンチュア在職の100人と現地の新規人材を100人以上雇用することを予定している。また、現地大学の卒業生を積極的に雇って、現地の人材開発と育成を図っている。

2.アクセンチュアの知見やアセット、グローバル先端デジタル技術を同センターに導入(AIを活用するアクセンチュアのインテリジェント・オートメーション・プラットホームを含み)。

3.AI、アナリティクス、モビリティ、IoTなどのデジタル技術の実証実験を実施。

上記の200人体制をなるべく早く立ち上げたいと江川氏が述べた。

続いて、会津若松市長 室井氏が同市の生産年齢人口が増えている他、ICT専門の会津大学の存在でIT人材確保可能なことや12万人規模の都市である会津若松市は実証実験の実施には適切な規模であることなどで、同市ではスマートシティソリューション展開の経緯を説明した。

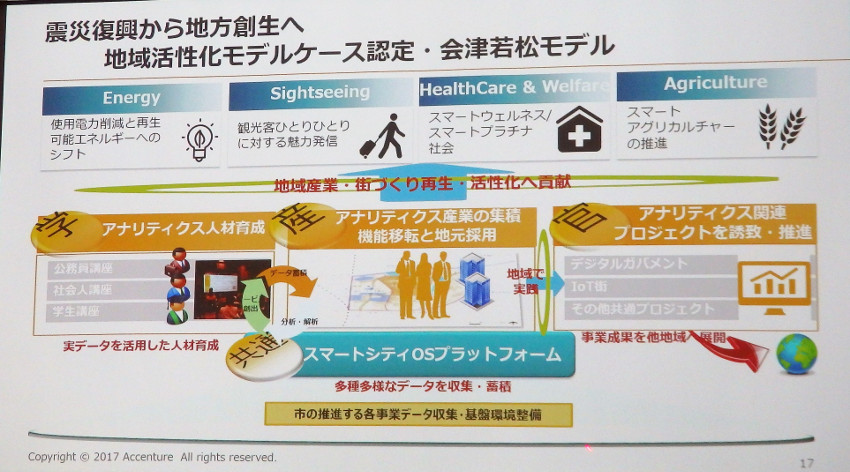

会津若松市は2014年から様々なスマートシティ関連プロジェクトや地方創生イニシアティブに参加してきたが、これからは様々な分でICTを活用し、実証地域として地方創生モデル都市になることを目指している。

これを実現するため、オフィス環境を整備し、ICT関連企業を誘致する予定だ。首都圏から500人規模の高付加価値部門の誘致を想定しているが、ここでポイントになるのは地元で東京と同じ賃金で働くことができるという。そのために、2019年にICT オフィスの完成が予定されている。

総務省大臣補佐官の太田氏は、同プロジェクトで重視されてきた実効性を訴え、IoTプロジェクトへの投資に関する課題に対する会津若松市の取り組みを説明した。「課題としては人材の問題とデータ利活用ルール不足が取り上げられる。しかし、会津大学の存在のおかげで人材確保は容易になると思われる。また、同センターで働く専門家の給料は現地平均と比べたらやや高い標準になると予定されているため、現地で働くにはもう一つの魅力になるだろう。」と述べた。

今年の五月に改正個人情報保護法が施行されるが、個人データ使用はIoTの各分野によって違うため、会津若松市は関係者と議論しながら規則を作りだす方針である。このアプローチは日本で初めて進められているという。

30年も続いている地方創生だが、主要な対策として採用されてきた交付金と企業誘致の他に初めてデータや先端IT技術を活躍するアプローチが見えてきた。政府として、会津若松市は他の地域に参考になるような新しい地方創生モデルになることを期待しているという。

「2016年8月で福島イノベーションセンターが運営5周年を迎えたが、10年間続く予定である支援体制はどうなっていくか社内で議論された結果が、今回の運営拡大の発表に繋がった」とセンター長の中村氏は語った。

同センターの設立一年目で復興計画が8策中心に作成され、その中データに基づく政策決定モデルが初めて採用された。復興支援活動プロジェクトとして、会津若松市での木質バイオマス発電プロジェクト(経済産業大臣賞金賞受賞)、スマートフォンリモートテストセンター、省エネの目的で電力見える化サービスなどが実施された。ガラパゴス化を避けるため、同市がスマートシティ分野においてオランダのアムステルダム経済委員会と連携協定を結んだ。

2014年から他地域のモデルになることに集中し始めた。会津大学はデジタル技術を進めているエストニアタリン工化大学と提携を始め、スーパーグローバル大学に認定された。さらに、国家戦略特区「 FUKUSHIMAデータバレー構想」に申請し、デンマーク・スウェーデンにある「メディコンバレー」という医療産業クラスターを参照モデルに選んだ。「メディコンバレー」の特徴であるオープンデータ環境が様々な産業や関係者のイノベーションを促し、現在両国の20%のGDP も占めているという。

現在で会津若松市では同じモデルの実践が始まっているという。スマートシティの基盤になるOS プラットホームに市役所のデータを含めて、できるだけデータを集め、オープン化し、育成されたアナリティクス人材はそれを分析する。人材とデータを生かし、様々なプロジェクトを誘致し、結果を出せるという。現時点で16のプロジェクトが進められている。

この環境を利用したい企業が移転すれば、産業集積が実現されるという計画である。

また、先端スマートシティモデルを実現するためには、政府と市民のコミュニケーションは重要であるだが、従来のコミュニケーション率はわずか3-5%だった。しかし、デジタルシフトによって同率が30%まで激増し、それによってスマートシティ展開での市民の声も聞こえるようになり、市民が市の活動に参加できるようになる。会津若松市は現在同プラットホームを会津若松プラスサイトで展開している。

将来に、都市が提供しているすべてのサービスは利便性のため一つのデジタルポータルに統合され、利用者のプロファイルに応じて内容をリコメンドする仕組みが考えられている。

会津若松市は観光地であるため、実績の例としてインバウンド拡大推進の目的で実現されたデジタルDMO(destination management organization)事業が紹介され、そのし合用によってインバウンド観光が161%も増えたという。会津の観光サイトの特徴であるのはアクセスする人の国籍によって提供される内容が変わるということです。また、興味がある活動や季節を選択すると、観光スポットや活動がリコメンドされるという仕組みだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。