【物流】PoCの末たどりついた先は、ヒトの利用シーンに着目する視点

初めに、「物流WG」の発表が行われた。昨年の物流WGのテーマは、「ドライバーと顧客(受取人)が共に満足できる物流のしくみ」を構築することだった。顧客が荷物を受け取りたいタイミングと、ドライバーが荷物を届けたいタイミングが一致すれば理想だが、IoTを使ってそのようなしくみを目指したのだ。

そこで、トラックにセンサーやGPSを搭載して「滞在時間」をデータ化。タブレットに入力した配送日報のデータと組み合わせ、ドライバーによって滞在時間にばらつきが起こる要因の分析を行うしくみをつくった。また、その分析の結果として、熟練ドライバーの配送ノウハウに依存しない新たなソリューションなどを考案した。

しかし、物流WGのリーダーを務める株式会社日立物流の櫻田崇治氏(冒頭写真・左)は、「課題が残った」と述べる。「配送の精度向上や効率化だけでは使えるソリューションにはならない。視点を変える必要があった」(櫻田氏)

そこで、今年からは他のWGとの連携も推進。その成果の一つが、「IoT×AI」WGと連携してつくった「フォークリフトのヒヤリハットをAIで分析する」というソリューションだ。これについては、次ページで紹介する。

一方、物流WGは単独でも、「移動販売」の課題解決という新たなテーマに取り組んだ。クルマが家の近くに来て日用品や食品を販売する移動販売は、住宅と店舗との距離が遠い過疎地などを中心に広がっている。しかし、移動販売には課題がある。顧客の立場からすると、移動販売のクルマがいつも来る場所に行ってもまだ来ていない、あるいはもう帰ってしまったということがある。

一方、ドライバーの課題については物流WGのメンバーが現場に赴きインタビューしたところ、「到着したら直接呼びに行くが、お年寄りの方は出てくるまでに時間がかかる」「(呼び出すために)スピーカーを使うとクレームになる」「集合住宅は1件ずつ電話している」「お年寄りが多いためメールやSNSは難しい」という声があった。

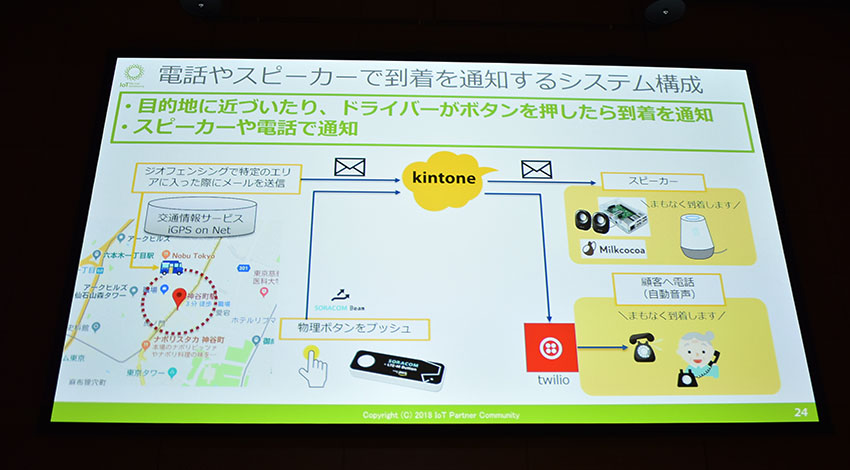

そこで、物流WGでは、移動販売のクルマが現地に到着することを自動で顧客に通知するしくみをつくろうと考え、PoCに取り組んだ。その際、昨年の反省も活かし、事業者の「売上」を向上させるというゴールにこだわり、「普段は使わないが、通知がくるなら使いたい」という潜在顧客を取り込むことで、売上を向上させることを狙いにした。具体的には、ドライバーが物理ボタンをおす、あるいはGPSと連動してトラックが特定のエリアに入る。そうすると、顧客の自宅に設置したスマートスピーカーに自動で通知を届けたり、自動音声の電話を行ったりできる。

プッシュ通知のしくみをつくるためStratasys Japanの3Dプリンターを使ってスマートスピーカーを自作するなど、着々と準備を進めていた。しかし、この実証実験は今年の9月に中止を余儀なくされてしまった。

何が起こるかわからない「現場」がフィールドであるIoTの事業化においては、どうしてもつきまとう問題だ。しかし、櫻田氏らは新たな視点に気づいた。

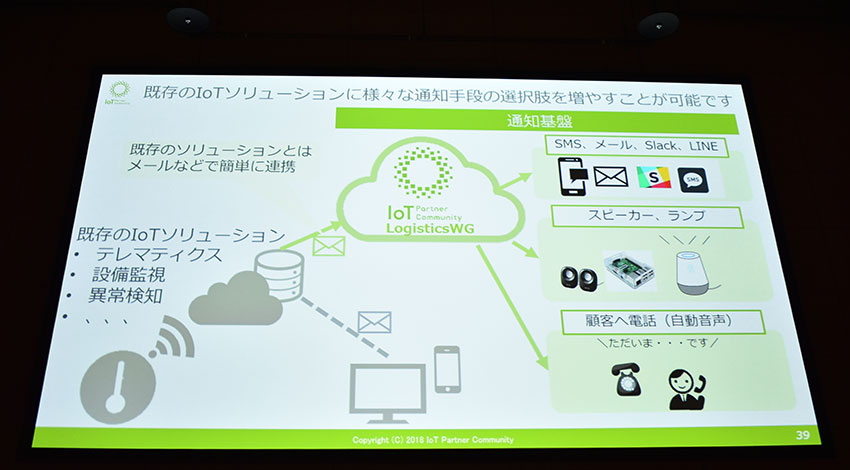

「こういう取り組みでは、システムを構築することに注目しがちだ(下の図の左側)。しかし、今回は通知を受け取るヒトに着目できたことに価値があった(下の図の右側)。そこで、今後は通知の手段においては既存のIoTソリューションと連携し、それらを利用シーンに合わせてコントロールできるような通知基盤を構築したい」(櫻田氏)

来期はこの「通知基盤」において「オフィスIoT」WGと連携し、実証実験を開始。また、物流WGにおいても新たなテーマを検討中だという。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。