IoTに欠かせない「無線通信」の技術。最近では、LoRaWAN、Sigfox、NB-IoT、Cat.M1などLPWA(Low Power Wide Area)と呼ばれる省電力・広域に対応した通信規格が注目を集めている。

しかし、どんな目的や環境でも使える「万能な通信規格」というものは存在しない。

省電力と通信の範囲・速度はトレードオフの関係にある。そのため、通信距離を追い求めるあまり、スループットや効率が低くなってしまうことも多い。また、優れた通信技術であっても、障害物で電波が遮蔽されてしまい、「データが取れていなかった」といった実環境での思わぬトラブルもある。

各地で実証実験は進められているものの、技術的な課題は多く残っている。

東大発ベンチャーのソナス株式会社が開発した通信規格「UNISONet(ユニゾネット)」は、無線通信の常識を覆す「同時送信フラッディング」技術を用いることで、省電力・時刻同期・ロスレスデータ収集・高速収集・低遅延な双方向通信といった機能を同時に実現する技術だという。

橋梁や建造物のモニタリングなど、土木建築業の企業を中心に、既に導入が始まっている。また、同社はこの技術が認められ、10月9日、シリーズAラウンドでグローバル・ブレインとANRIから総額3.5億円を資金調達したことを公表している。

このほど、「UNISONet」の詳細やソナスの取り組みについて、同社代表取締役/CEOの大原氏(写真左)と取締役/CTOの鈴木氏(写真右)に話をうかがった(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)。

無線通信の常識を覆す、ルーティングのいらないマルチホップ無線

IoTNEWS代表 小泉耕二(以下、小泉): 御社は昨年の4月に創業したそうですね。どのような経緯があったのですか?

ソナス代表取締役/CEO 大原壮太郎氏(以下、大原): もともと私たちは、東大の同じ研究室にいました。IoTが「ユビキタス」と言われていた頃から、ずっとIoTにかかわる研究をしていました。私は修士で卒業してソニーに入社しましたが、3年先輩の鈴木は研究室に残って博士号を取得し、省電力無線の研究を続けていました。

そこである時、世界で勝負できる技術が一つできそうだという話を鈴木から聞き、ベンチャーを立ち上げることになりました。

小泉: その世界で勝負できる技術というのが、「UNISONet」ですね。どのような技術なのでしょうか。

大原: 大まかには、「マルチホップ」と呼ばれる無線技術です。マルチホップは、一つ一つの無線機が通信できる範囲は広くないのですが、「バケツリレー」のしくみを用いることで、通信速度を保ったままデータを遠くまで届けることができるという技術です。

しかし、マルチホップには課題がありました。一般的なマルチホップでは、バケツリレーに参加するセンサー(一つ一つが中継器になります)の経路をまず決めておく必要があります。これは、「ルーティング」と呼ばれる作業です。

しかし、このルーティングの作業は、刻々と変化する隣接ノードとの通信状況を把握し、その情報をノード間で交換するなど、非常に複雑なプロセスが必要となります。また、変化をうまく検出できないノードがあると、ループが発生してしまうこともあります。

さらに、距離は近くても干渉によってロスが発生するなど、安定したルートを自動的に決定することは、意外に難しい課題です。その結果、通信が安定せず、「つながらない」、「データが取れていなかった」というトラブルにつながることも多いのです。

ルーティングを行っている限り、この課題は解決できません。そこで、私たちはルーティングを行わないマルチホップ無線(ルーティングレスマルチホップ)を開発したわけですが、そのコア技術となるのが、「同時送信フラッディング」と呼ばれる技術です。

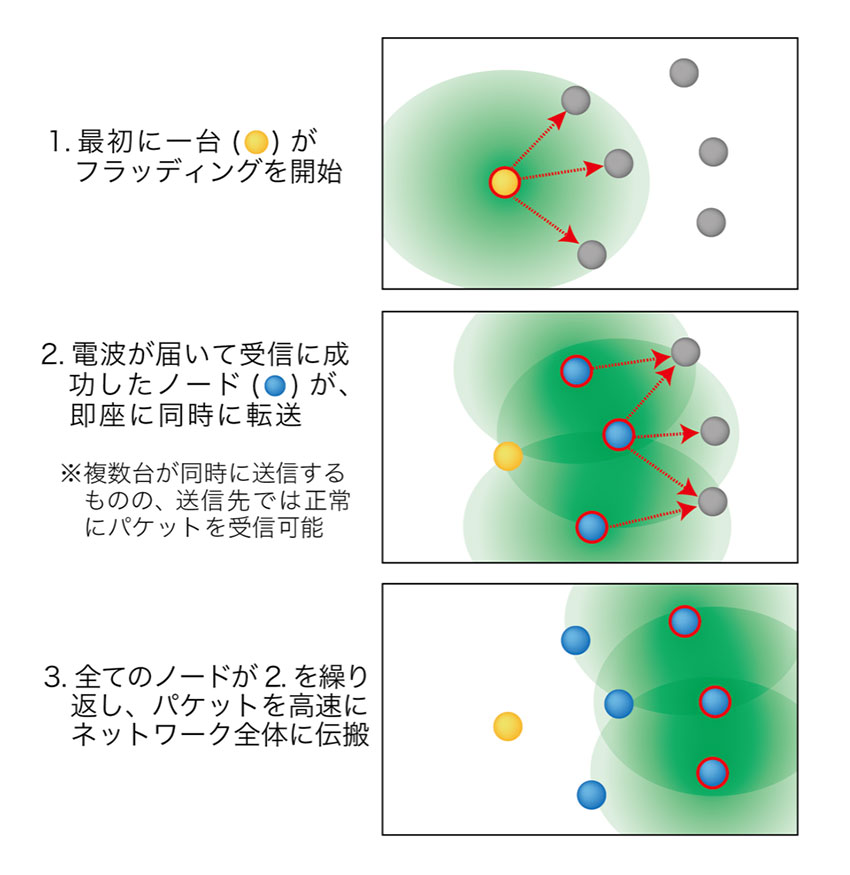

ルーティングの場合は「経路上にあるノード(中継機)」だけにデータを転送するのですが、私たちの方式では、通信範囲にあるノード(上図2の青色の〇)が、すべて同じデータを同一タイミングで転送します。青色の〇は黄色の〇からデータを受け取った瞬間に、次のノード(灰色の〇)に転送します。これを順々に繰り返していきます。

つまり、(上図2の)青色の3つの〇は、同じデータをのせた電波を同時に発信し、それぞれの灰色の〇は、それら電波の重ね合わせを受信します。

これは、一般的な無線の常識だと、ありえません。なぜなら、同じ周波数で複数のノードからデータが送られると、コリジョン(衝突:電波の干渉を意味する)が起き、通信品質を悪くしてしまうからです。

ただ、特定の条件においては、コリジョンを発生させずデータを正しく受信ができることが分かってきたのです。

小泉: なぜ、できるのでしょうか?

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。