株式会社ATOUNが開発した、床面付近から腰の高さでの荷物の持ち上げ下げの際に腰の負担を軽減する、着るロボット「ATOUN MODEL Y」は、これまで主に物流や工場などの現場で導入されてきた。

ATOUNでは、同製品の介護現場での使用に向けて、社会福祉法人 隆生福祉会の協力を得て、現場使用時の安全面や有効性について1年にわたって検証してきた。その結果、「着るロボット」のより効果的な活用法について一定の知見を得たため、今回、介護施設向けに販売が開始された。

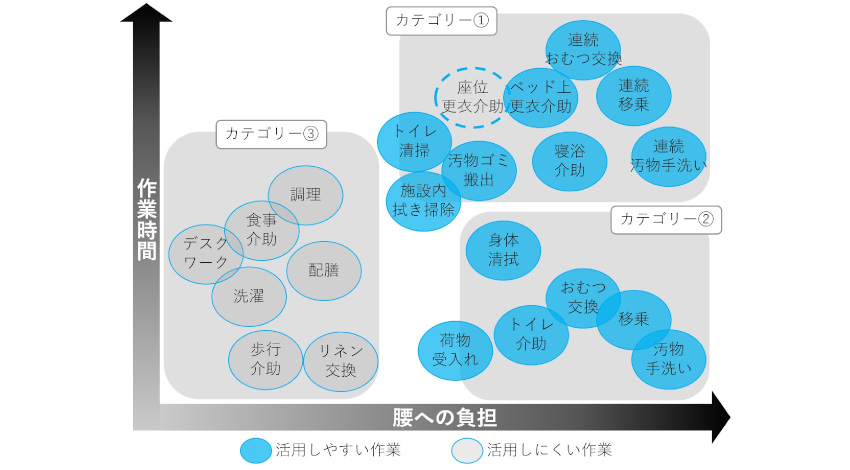

得られた知見のうち特筆すべきものの1つは、介護現場での作業における「腰への負担」と「作業に要する時間」の相関性だ。

腰用の「着るロボット」は、身体の負担を軽減する目的で用いられることから、これまでは「腰への負担の有無」を活用の判断基準とすべきだと考えられてきた。しかし、実際の現場では、例えば「1回の移乗介助」であればごく短時間で作業が済んでしまうことから、「着るロボット」を着用する手間を避ける介助者もおり、「腰の負担の有無」だけを活用の基準とするのでは十分とはいえなかった。

そこで「作業に要する時間」も活用の判断基準に含め、介護現場のさまざまな作業を「腰への負担」と「作業に要する時間」の相関性をもとに位置づけ、3つのカテゴリに分類して(トップ画像参照)、活用の推奨順位を定めた。ここでは、カテゴリ1が最上位である。

また、介護現場での課題として、介助者の「ロボットへの心理的抵抗」がある。ほとんどの介助者が基礎知識がないまま、「着るロボット」の使用にのぞむことから、心理的抵抗によってうまく使いこなせないケースもあった。

こうした事情から、学校法人 大阪滋慶学園 大阪保健福祉専門学校の藤原孝之教務副部長が、学生の卒業研究の一環として介護ロボットをテーマにした取り組みを開始し、同社はそのサポートを始めた。学生の時から基礎知識を持つことで、就業時の現場でのロボット活用への心理的抵抗が小さくなり、介護現場での「着るロボット」の活用がさらに促進される狙いだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。