株式会社デンソーは、2023年11月15日、「自動車業界のTier1」から「モビリティ社会のTier1」へと進化する新経営体制を示し、「モビリティの進化」「基盤技術の強化」「新価値創造」の3つのチャレンジに取り組むことを発表した。

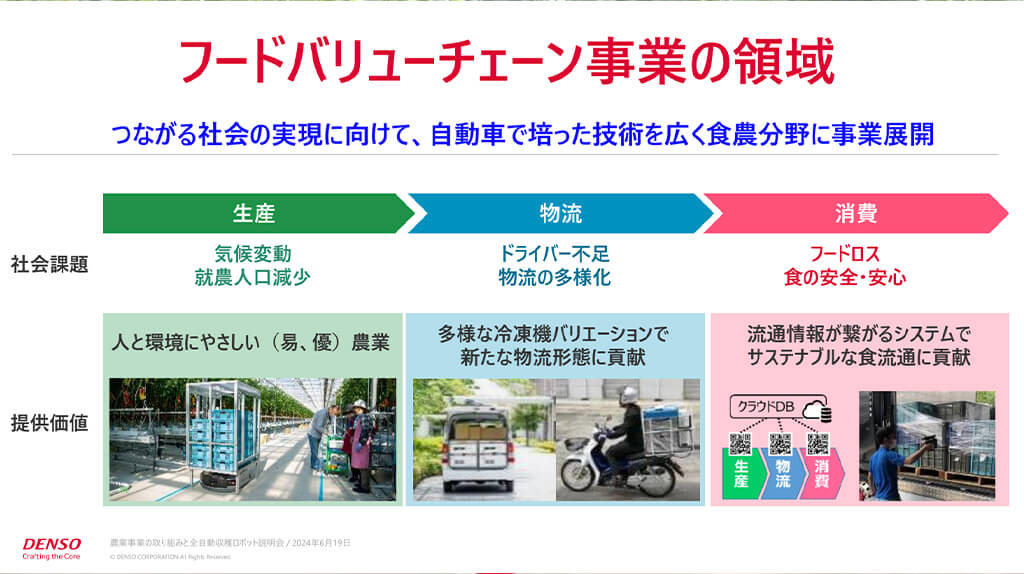

3つのチャレンジの中の「新価値創造」の一つとして「食農」が挙げられており、生産・物流・消費といったバリューチェーンをつなぐ事業が展開されている。

そして、この食農の生産領域に対し、自動車事業で培った技術を活用し、施設園芸におけるスマート農業ハウスおよび、ハウスで動作する機器やシステムの提供を目指すとしている。

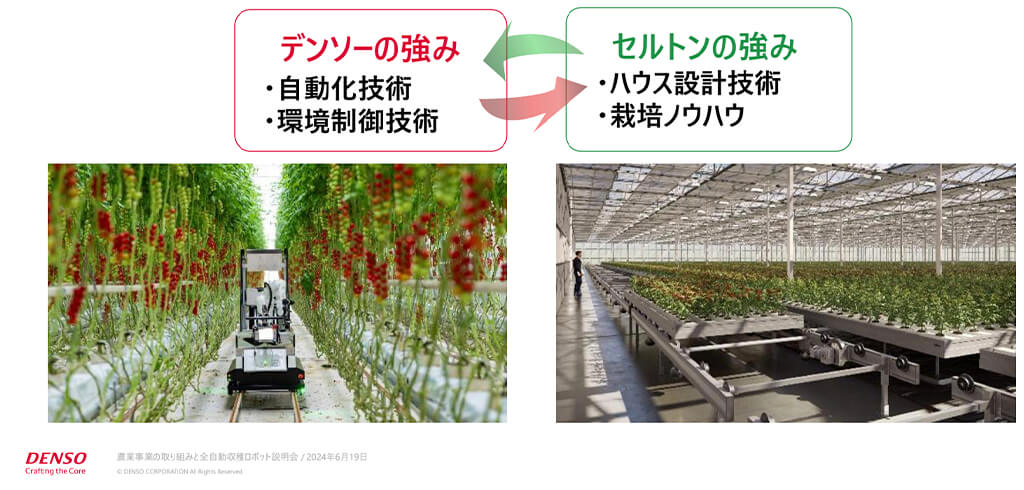

その第一弾として、オランダで施設園芸事業を展開するCerthon Build B.V.(以下、セルトン)と提携し、自動収穫ロボット「Artemy」を共同開発したことを発表した。

「Artemy」の概要

「Artemy」は、デンソーの自動化技術と環境制御技術、セルトンのハウス設計技術と栽培ノウハウを組み合わせて開発された自動収穫ロボットだ。

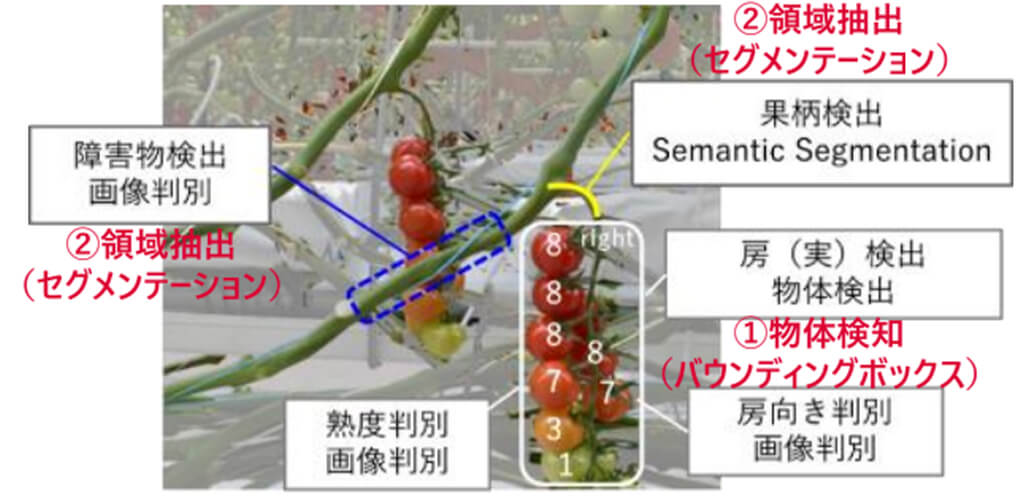

トマトの房を正しく検出するための先読カメラと、切断位置を正しく検出する手先カメラが搭載されており、AIによりミニトマトの熟度判定し、成熟した房のみを選んで収穫することが可能だ。

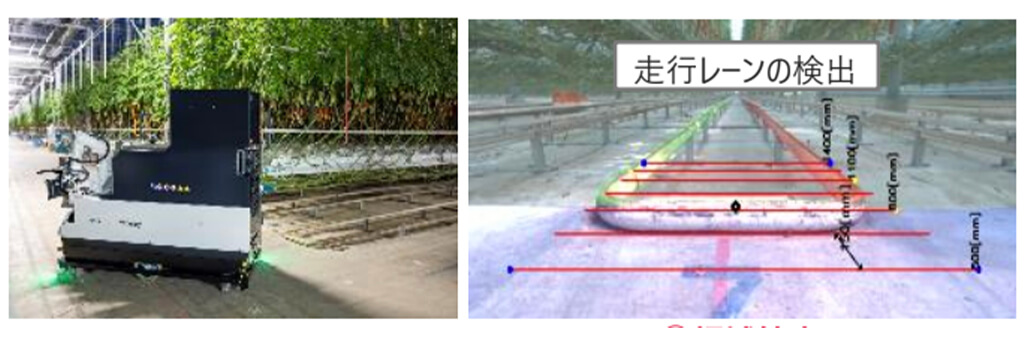

また、周辺監視技術により、障害物と走行レーン(ハウス内に設置されている温湯管)を認識して自動で移動する。

本体は、デンソーウェーブのアームロボットを搭載し、その先に取り付けられたハサミによってトマトの房を切断する機構だ。また、収穫した房を格納するコンテナ機構が一体となっており、6つの収穫箱が満載になると、空の収穫箱が置いてある台車まで自動で移動し、収穫箱を自動で入れ替える。

さらに、クラウドとの接続により、「Artemy」がどこにいるかをスマートフォンで確認することができる。万が一エラーが発生した際は、管理者のスマートフォンに通知されるほか、デンソーおよびセルトンにも通知され、必要なサービスが提供される仕組みだ。

この他にも、ウィルス対策としてハサミの自動消毒や、トマトと類似した光が照射されるLED補光下でも房を正しく検出・収穫できるよう、照度の強い光を照射する技術も搭載されている。

これらの機構は、デンソーの自動運転に向けた技術が活用されている。

例えば、房を正しく検出する技術には、自動運転で人を検出する物体検知を活用しており、房を切る場所や走行すべき場所の検出には、道路や他の車、標識などを検出する領域抽出の技術を活用している。

フードバリューチェーン事業推進部担当 部長 大原忠裕氏は、「これまでデンソーが培ってきた技術に加え、品質プロセスや、グローバルに構築してきたサービスネットワークも駆使している。Artemyにより、食の安定生産をグローバルに実現したい。」と述べた。

また両社は、「Artemy」の開発に加え、人工光型施設園芸の完全閉鎖型で栽培プロセスを自動化する「Gronos」にも着手している。

「Gronos」は、栽培手法を自動化に最適化させ、自動化にマッチした品種を活用するというコンセプトのもと、従来のトマト栽培と比べて収穫を増やすソリューションだ。

今後は、「Artemy」や「Gronos」に加え、さまざまな作業の自動化や多品種に対応した省力化機器やデータソリューションを開発していく計画だ。

省人化ニーズのある欧州を皮切りにグローバル展開を目指す

「Artemy」はまず、2024年5月13日より欧州での受注を開始している。今回、欧州での販売からスタートした理由について、上席執行幹部の向井康氏は「欧州では、労働人口の減少や労働賃金の高騰を背景に、省人化ニーズがある」とした。

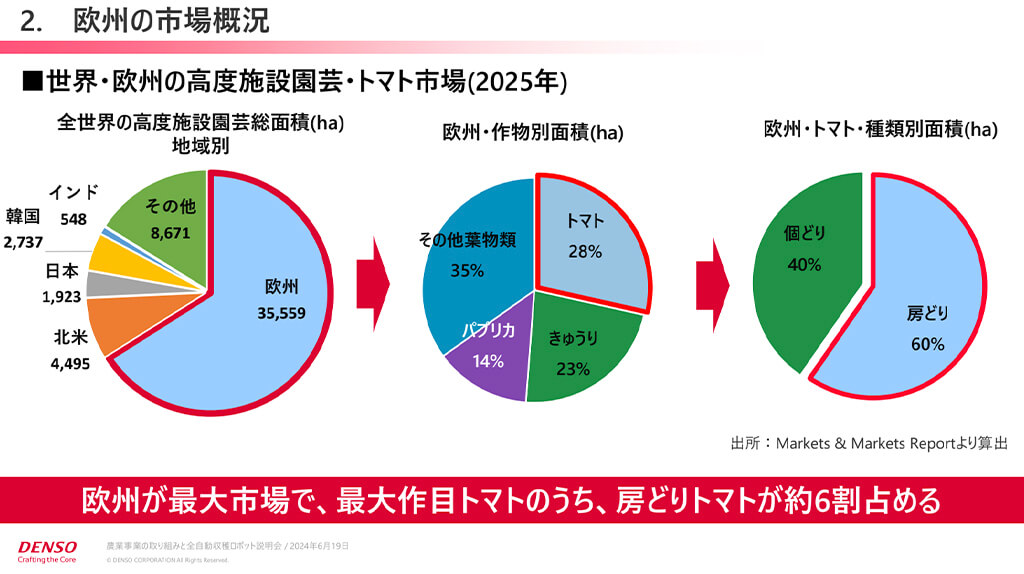

また、欧州の高度施設園芸総面積は6割強を占めており、その中でも房どりトマトの栽培が約6割を占めている。

こうした背景から房どりトマト向けに「Artemy」を開発し、欧州での販売からスタートさせたと上席執行幹部 向井康氏は述べ、今後は収穫に次いで作業時間が長い誘引や葉掻きなどの自動化にも対応したいとした。

なお、日本での発売については、具体的な日程はまだ未定だが、今後検討していくとのことだ。また、「Artemy」の画像認識や走行技術といった基盤を活かし、他の作物への展開も視野に入れているのだという。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。