昨今、誰もが動画を作成してアップロードしたり、ラジオや音楽を配信をしたりと、個人が作った創作物を公開する場が増えている。

そうした中、映像クリエイターをはじめ、ラジオやライブ配信者、ボーカリストなどのクリエイターに向けた、「SOUNDRAW」というAI作曲サービスが登場している。

SOUNDRAW株式会社の代表取締役である楠太吾氏自身、趣味で動画編集をしている際、動画に合ったBGMを探すのに苦労し、BGMの盛り上がるタイミングや尺を自分で編集したいという想いから、SOUNDRAWの開発に至ったのだという。

筆者も動画編集や楽曲制作をしたことがあるが、BGMの選定には苦労し、一から作ろうと挑戦してみるものの、DAW(音楽作成ソフト)は操作が難しく挫折した経験がある。

SOUNDRAWは、こうした「適度なオリジナルBGMを簡単に作りたい」というニーズに応えてくれると感じる。

そこで今回は、SOUNDRAWで具体的にできることと、使ってみた感想についてレポートする。

数クリックで楽曲の生成からカスタマイズまでを実現する

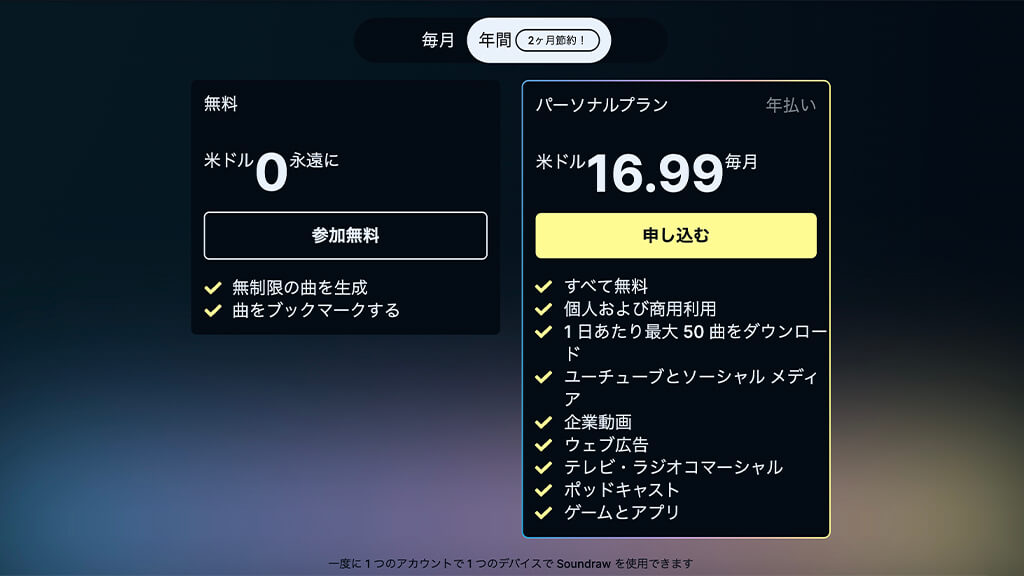

SOUNDRAWには無料版と有料版があり、無料版でも曲の生成や気に入った曲をブックマークすることができる。

まずは無料版でできることを紹介する。

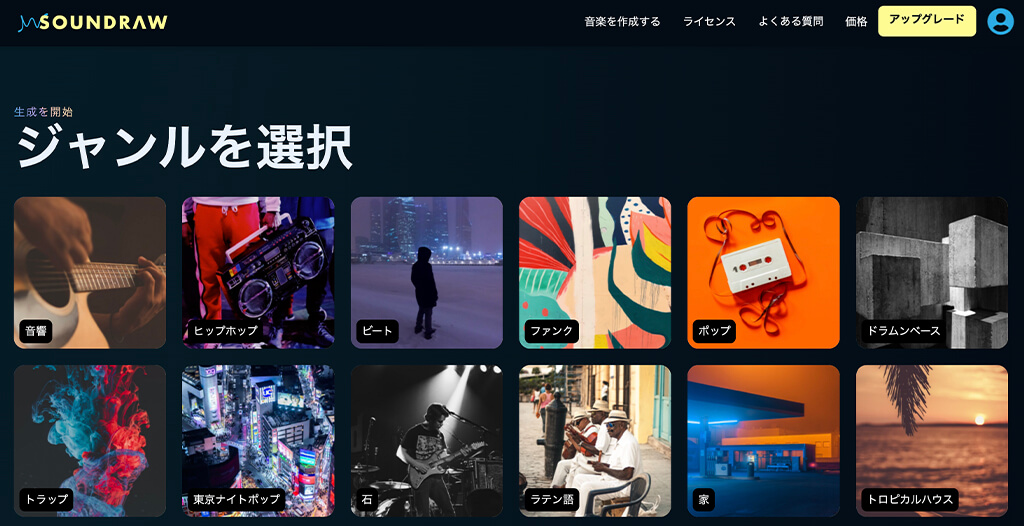

使い方は簡単で、「曲の長さ」「テンポ」に加え、「ムード」「ジャンル」「テーマ」の中から好きな項目を一つをクリックするだけで、自動的に楽曲が生成される。

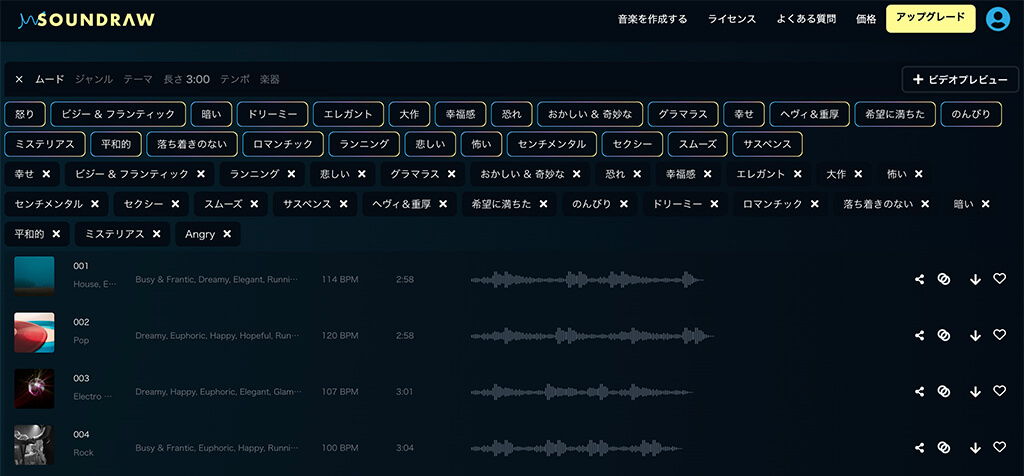

最初の画面で選べる「ムード」「ジャンル」「テーマ」は1つだが、1度楽曲が生成された後に変更したり、追加でいくらでも選択したりすることができる。

「ムード」「ジャンル」「テーマ」はそれぞれいくつでも選択できるが、イメージの方向性がある場合は、2〜3個程度に絞った方がイメージ通りの楽曲が生成される可能性が高まると感じる。

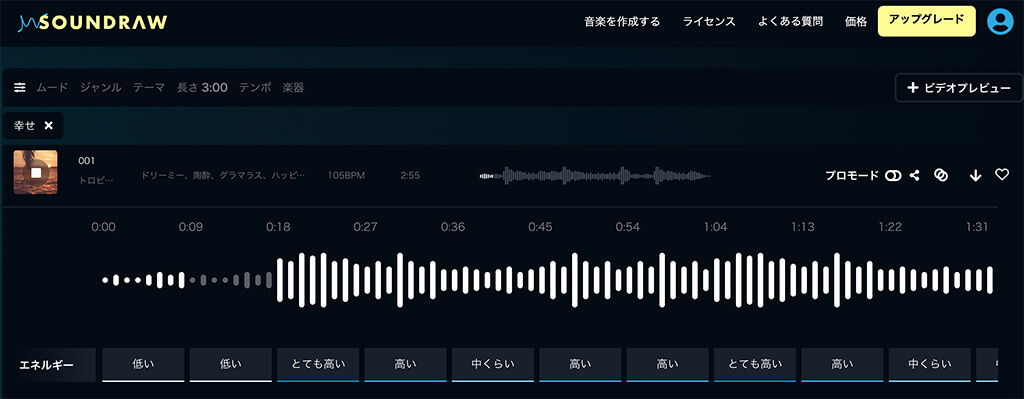

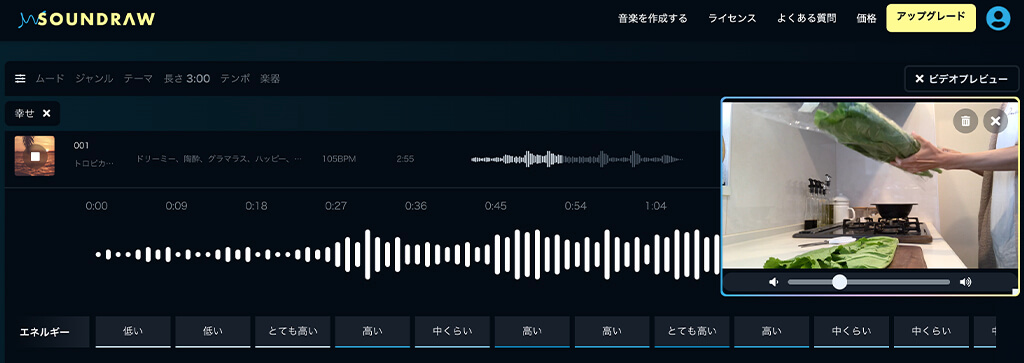

生成された楽曲を選択してみると、4小節がひとまとまりとなっており、4小節ごとにエネルギー(盛り上がり度合い)が指定されている。

エネルギーは「Low(低い)」「Medium(中くらい)」「High(高い)」「Very High(とても高い)」で構成されており、ユーザ側で変更することが可能。盛り上がりをどのタイミングで持ってくるかといった、曲の構成を自分でカスタマイズすることができる。

曲の長さも10秒〜5分までの間で変更が可能で、4小節ごとのブロックを追加したり削除したりすることができる。

これらのカスタマイズ機能を活用して、自作の動画などに最適化された音楽を制作することが可能だが、「動画の何分何十秒のところで音を切り替えたい」などの構成を覚えておくのも大変だ。

そこで、SOUNDRAWでは、「動画プレビュー機能」が搭載されている。

動画をアップロードすることで、動画を流しながら楽曲を流すことができ、イメージにあった楽曲を探したり、楽曲を編集したりするのに便利な機能だ。

さらにカスタマイズ性が高い「Pro mode」

ここまでの機能は無料版でも利用できるが、有料版であるPro modeを活用すれば、さらに細かなカスタマイズや楽曲のダウンロードなどを行うことができる。

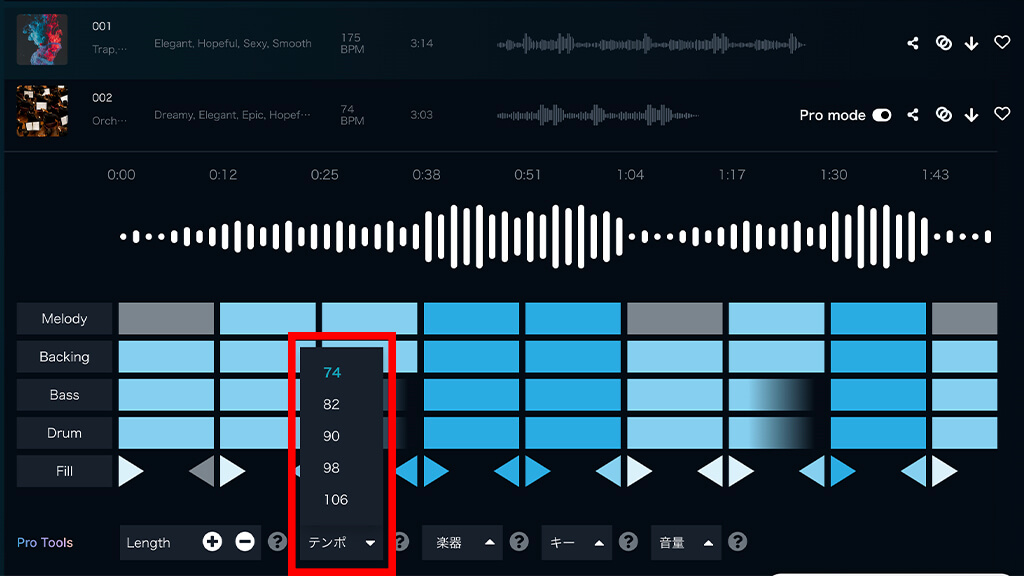

Pro modeのカスタマイズでは、4段階のエネルギーを「Melody」「Backing」「Base」「Drum」「Fill」といった構成要素ごとに設定することができ、より複雑かつオリジナルな展開を構成することができる。

テンポも無料版では「Slow」「Normal」「Fast」からの選択であったが、Pro modeでは、細かなBPM(テンポの単位)から選択することができる。

楽器の種類も「Melody」「Backing」「Base」「Drum」ごとに選択することが可能だ。

また、キーや楽器ごとの音量も変更することができ、直感的かつ複雑なアレンジが加えられる仕様になっていると感じた。

さらに有料版であれば、楽曲はWAV形式でダウンロードすることができ、そのままBGMとして利用したり、DAWに取り込んでボーカルや楽器を追加して配信したりすることができる。

ユーザのニーズを見極め、必要な機能やUIに落とし込む

SOUNDRAWを利用してみて感じたことは、コンセプトをはじめ、利用シーンやユーザインターフェース(UI)、価格設定から著作権に至るまで、明確かつシンプルなことだ。

コンセプトは「クリエイターの創造力を支援するプラットフォーム」であり、AIが生成した楽曲をそのまま配信したり販売することは認められていないが、動画やラジオなどのBGMとして利用する場合は、「音楽が作品の主要な目的ではない」ためそのまま利用することが認められている。

こうした棲み分けも納得感があり、クリエイターを支援したいという想いが伝わってくる。

利用シーンは動画をはじめとするクリエイターが、「自分の作品に合った音楽を簡単かつ柔軟に制作できること」であり、この「簡単」と「柔軟」のバランスがとても程良いと感じた。

「簡単」重視のユーザには、わずか3クリックで楽曲を生成してくれ、そこから「柔軟」に変更を加えたいユーザに対しては、段階的なアレンジ方法が分かりやすいUIで提示される。

どこまで柔軟性を取り入れるかは難しいポイントだが、曲調、楽器、テンポなど、全てにおいて数種類から選択できるという手法を取ることで、難しい知識や操作方法を必要としない設計となっている。

また、柔軟性を実現している4段階のエネルギーが、SOUNDRAWの一番の強みだと筆者は考える。

これまでも、Audiostockをはじめとする著作権フリーのBGMや楽曲を提供するサービスはあったが、これらのサービスは曲の雰囲気は選べても、構成を変えることはできなかった。

動画やボーカルなどに合わせて盛り上がりを構成するためには、結局一から作るしかなかったのだ。

それを簡単に、それなりの柔軟性をもって曲の展開を構成できるため、誰でも「ほぼ」思い通りの楽曲を制作することができる。

この「ほぼ」を「完璧に」しようとすればするほど、結局音楽の知識や難しい操作からは逃れられない。そこでSOUNDRAWでは、明確な利用シーンに対して最低限の柔軟性を持つことで、サービスとしての落とし所を見つけていると感じた。

SOUNDRAWは、2020年にリリースされてから、UIの変更をはじめ、AdobeのPremiere ProとAfter Effects上で利用できるプラグインが提供されたり、AI音楽の波長に合わせて動画を自動編集するアプリを株式会社⼤広WEDOと共同で開発したりと、進化を続けている。

今後もクリエイターのニーズの変化や、クリエイター自体の在り方が替わった際に、必要となる機能追加やツールがSOUNDRAWから提供されるのではと期待している。

実際にPro modeで作ってみた楽曲

1分弱という短い曲の中で、2回サビパート(盛り上がり)を組み込んでみた。

4小節のブロックから次のブロックに移行する際、すごくスムーズに仕上げてくれるのが嬉しい。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。