第1章-1節の要点①:業績は好調でも人材不足が顕在化

ここからは、第1章-1節について要点を整理していきます。経産省の調査によると、製造業の足下の業績は、売上高・営業利益ともに好調であり、今後3年においても「明るい見通し」だといいます。

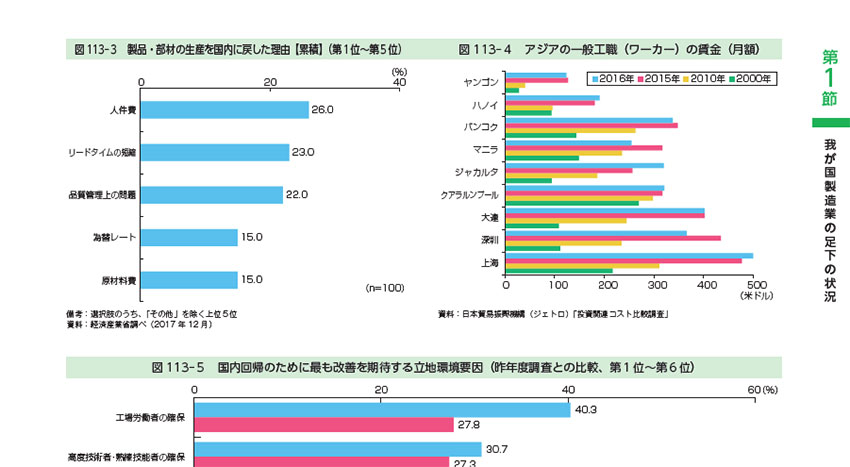

また、白書では国内回帰の現状について詳細にまとめられています(本文p.22)。経産省の調査によると、海外生産を行っている企業の約14%が過去1年で国内に生産を戻しています(中国・香港からが全体の 2/3 近く、続いてタイの順)。戻した理由は、人件費、リードタイムの短縮、品質管理上の問題などが上位となっています。そして、いざ国内回帰する際の主な課題意識としては、「工場労働者の確保」と「高度技術者・熟練技能者の確保」があるようです。

「国内回帰については、読者の反響が最も大きいテーマの一つです。特に、中国で今ビジネスを進めるのは難しい状況にあると、企業のみなさまから多くの声をいただいています。2019年版の白書でも引き続き、製造業の立地戦略の歴史をひもときながら、詳細に分析していきたいと考えています」(住田氏)

今、多くの企業が直面している課題が「人材不足」です(本文p.24)。昨年の白書(2016年の調査)でも課題でしたが、今回(2017年の調査)さらに顕在化しており、その実態はアンケートの結果から切実に伝わってきます。

たとえば、人材不足が「ビジネスにも影響が出ている」と回答した企業は、前回の22.8%から32.1%に増えました。どのような人材が不足しているのかというと、「技能人材」です。「特に確保が課題となっている人材」について、大企業の40.5%、中小企業の59.8%が「技能人材」と回答しています。

一方、デジタル人材と回答した企業は大企業で9.9%、中小企業で3.8%です。2016年の調査で「技能人材」と回答した企業の割合は55.9%、「IT人材」は3.5%でした(いずれも大企業・中小企業合計)。大企業においてはデジタル人材の必要性が高まっているものの、中小企業においては「現場で人が足りない」という切実な実態が見えてきます。

別のアンケートで、「デジタル人材が業務上必要である」と回答している企業は61%で、半分以上にのぼります。残りの38.9%を占める「不要」の一番の理由は「費用対効果が見込めない」(53.9%)、二番目は「自社の業務に付加価値をもたらすとは思えない」(22.5%)です。大企業と中小企業で分けると、大企業は84.4%がデジタル人材を「必要」と考えているのに対して、中小企業は60.0%です。約25%のギャップがあり、やはり中小企業がデジタル人材の育成に踏み込める余裕がないという現状が見えてきます。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。