2019年4月25日、一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会(以下、TDBC)主催による、TDBC Forum2019が東京コンファレンスセンター・品川にて開催された。

TDBCは、運輸業界をより安心・安全・エコロジーな社会基盤へと変え、業界・社会へ貢献することを目的として、トラック、タクシー、ダンプ、バスなどの運輸事業者と、ITなど様々な業種のサポート企業が連携して2016年8月に発足した。

第3回目となる今年は各ワーキンググループによる実証実験など1年間の活動成果発表に加え、フジタクシーグループとUberの対談は特に多くの注目を集めた。今回は、そのTDBC Forum2019の開催レポートの前編となる。

ドローン物流から、空飛ぶクルマの活用まで

一般社団法人 日本UAS産業振興協議会(JUIDA)理事長 鈴木 真二氏の講演では、ドローンを活用した物流・運輸についての講演が行われた。

ドローンの歴史と現在

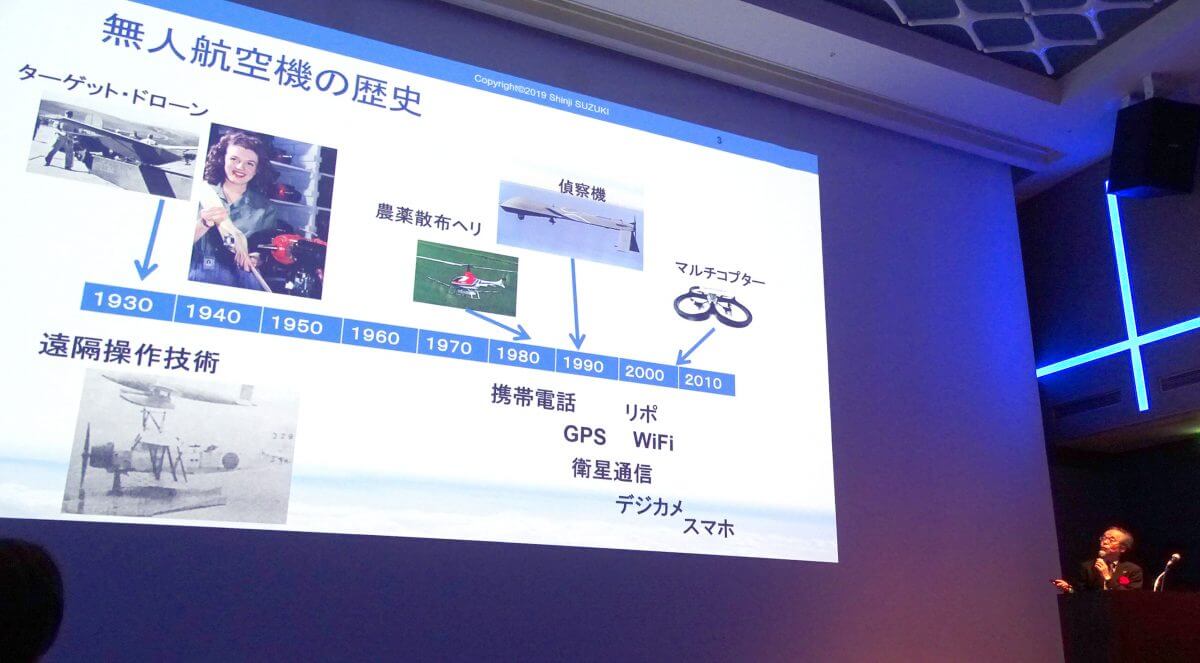

ドローンの歴史は意外に古く、第二次世界大戦中には遠隔操作の飛行機が既に出現している。そういった無人機の研究はアメリカ、イギリスをはじめ日本でも行われていた。そうした軍事以外を目的とした開発はそれほど進まず、活発化したのは1990年代の偵察機が誕生したあたりからとなる。日本国内においての無人機利用は、農薬散布をおこなうヘリコプターの研究が国家プロジェクトとしてスタートしたことで、現在でも、農薬散布ではラジコンのヘリコプターが使用されている。

今のドローンのおけるブームは、おもちゃのドローンに端を発するそうだ。バッテリーの軽量化、無線技術の発達、センサーによる姿勢の安定化などといった要素に加えて、高精細な映像を撮影できるカメラを搭載したドローンが出てきたことで、瞬く間にドローンは世界中に広まったという。また、ラジコンを一度は操縦してみたことがある人ならわかるかもしれないが、と鈴木氏は前置きし、ドローンが普及した理由のひとつに「操縦が容易である」ということも要因としてあげられると説明した。

産業分野におけるドローンの利用

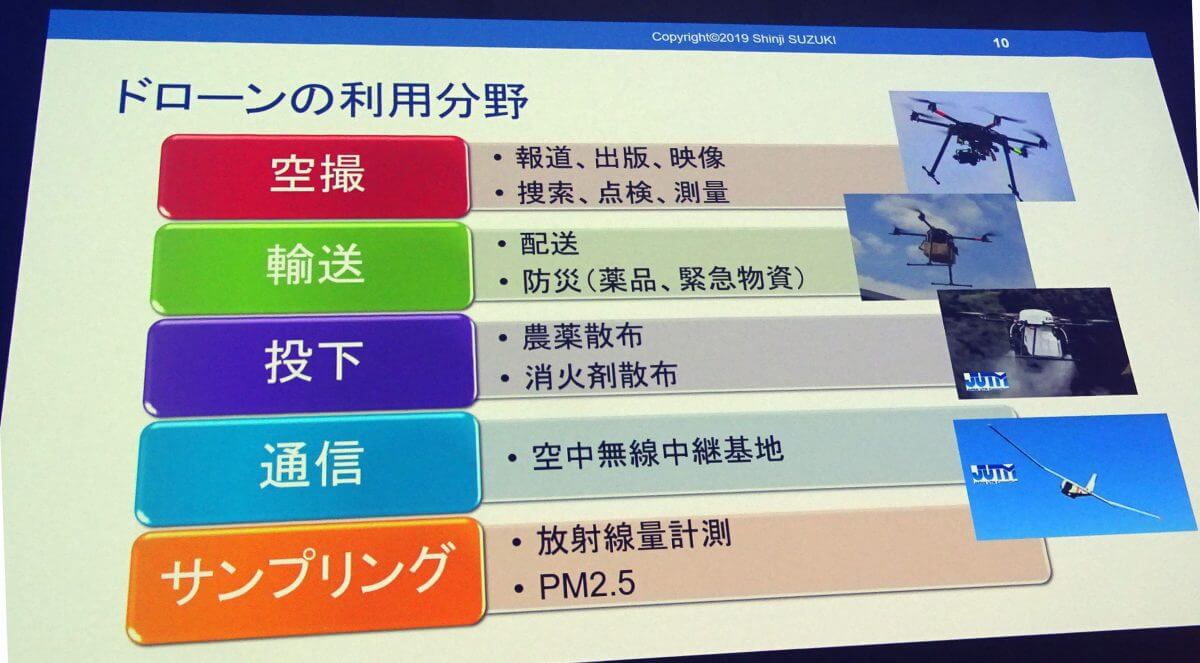

さらに、現在はドローンを自分で操作するだけでなく完全自動運転させることも可能となった。それによって様々な産業分野において利用できると考えられている。

災害現場においての捜索・点検、また通信基地局の代替としての空中無線機器、建築現場における土地測量、放射線汚染地区における放射線量の測量といった部分でも活用が既に始まっているという。また、ドローンを使った物流は現在さまざまな実験が開始されている。たとえば高齢者へ生活必需品を届けるような活用であったり、郵便配達現場への活用実験、コンビニからのドローンで物を配達するサービスの試みもスタートしたとのことだ。ただし、自動運転におけるレベル定義が定められているように、ドローンも同様に目視外での無人機運行には国土交通省から詳細な要件が定められているため、その条件をクリアする必要がある。詳細は、国土交通省から資料が提供されている。

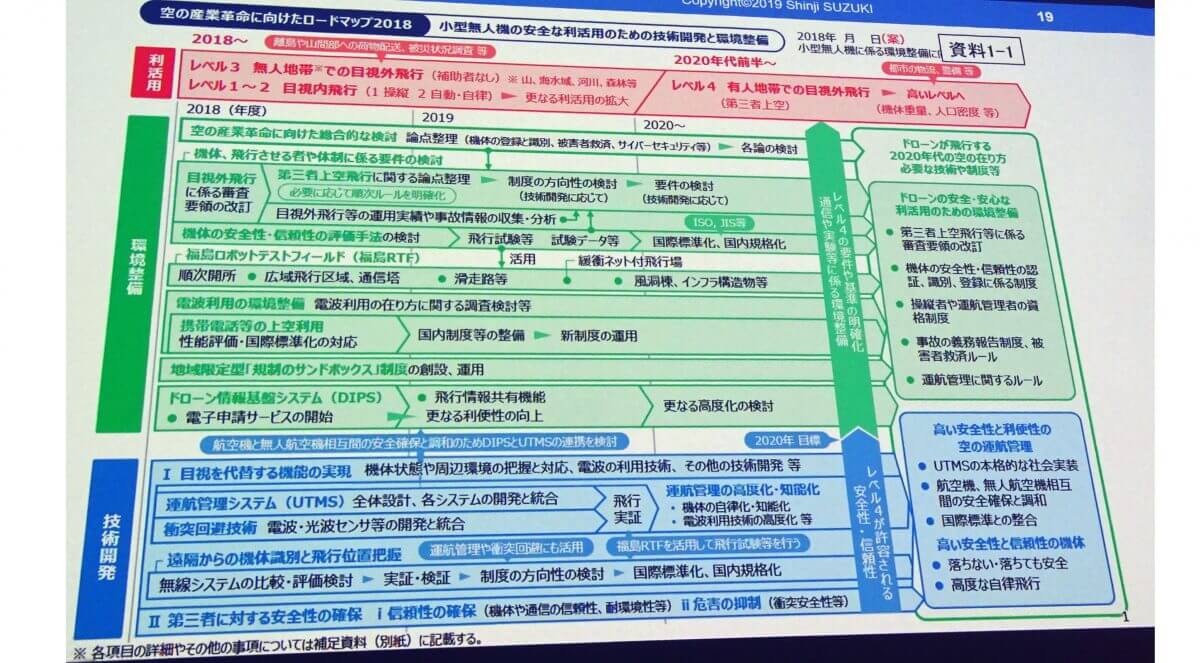

空の産業ロードマップ

自動飛行ができているとはいえ、ドローン技術、およびドローン活用にも多くの課題が残っている。風雨が強いとき、本当にその条件で飛ばすことはできるのか、GPSが取得できないような環境での自動飛行はできるのか、落下時の安全性は考慮されているか、またAIなどを搭載した高度な自立運転も現在考えられている。そして、運行管理等の定めるべきルールの整備といった活用のために必要な制度も準備をすすめていかねばならないと鈴木氏は説明した。

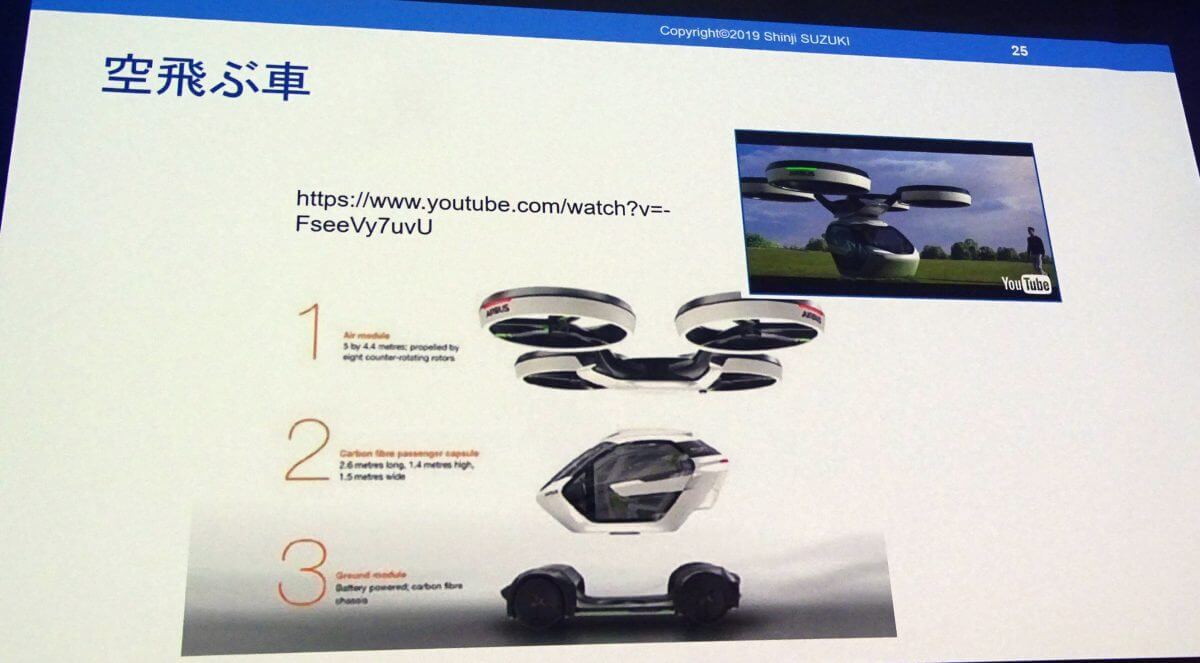

空飛ぶクルマ

最後に、空飛ぶクルマについて世界で行われている議論の紹介があった。これは、人が乗る部分のカプセルにクルマをくっつければ、自動運転車になり、プロペラをつければ空飛ぶクルマになるという構想だ。航空機メーカーのエアバス社が自動車メーカーのアウディ社とともに現在研究を行っている。既に実現されている、空飛ぶクルマに最も近いものが航空メーカーのボロコプター社による自動運転ホバータクシーだ。既にアラブ首長国連邦にて公開試験飛行が行われ、また今年はシンガポールにおいて試験運転が予定されている。

この空飛ぶクルマが生まれた背景としては、車の普及による都市部での深刻な渋滞を解消するということが喫緊の課題になっているからだ。自動車を所有するより、空飛ぶクルマで空と道路を移動することで、より効率的な移動を実現することを目標としている。

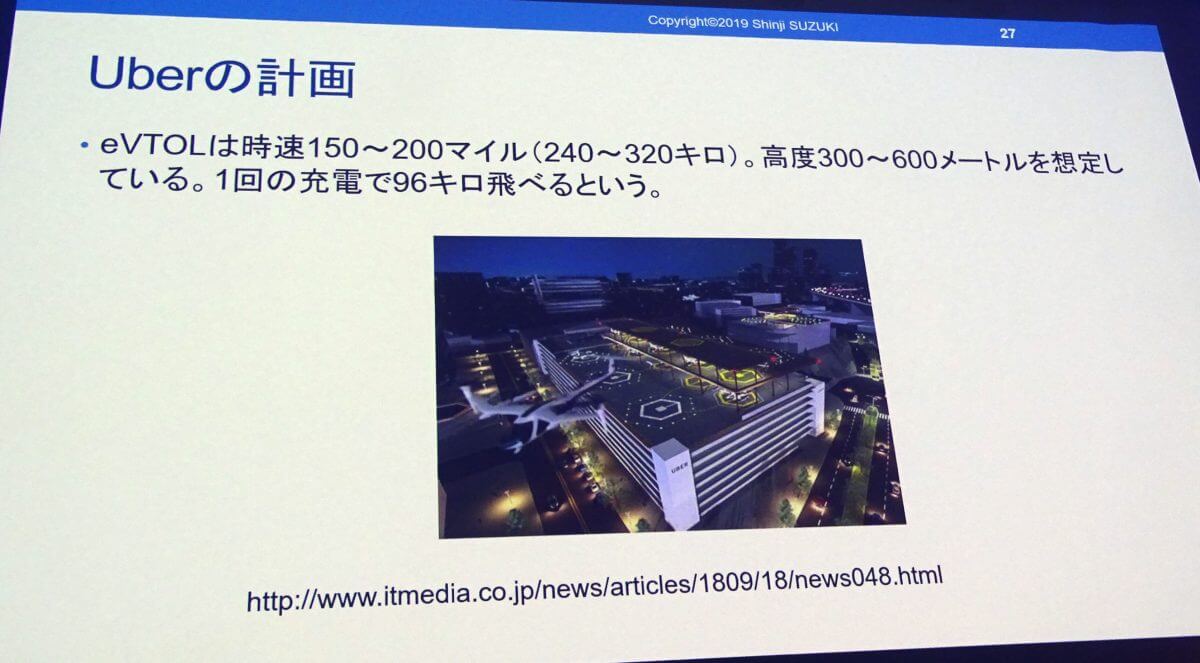

また、Uberは空飛ぶタクシー「uberAIR」の計画を2018年に既に立てており、2020年にuberAIRの飛行デモ、2023年に商用運行を開始するとしている。

uberAIRの離着陸拠点「Skyports」の建設において建築会社の複数社とパートナーシップも締結し、さらにuberAIRが想定している充電型の自動運転飛行実現にむけて、交通管理技術と航空交通については、NASAと、航空機向けリチウムイオン・バッテリー・パックの開発ではE-OneMoli社、ローター・プロペラ開発では米陸軍との共同作業声明に署名しているとのことだ。

こうした技術が日本で本当に使えるようになるか、開発できるか、といった「移動革命」に対する議論はまたスタートしたばかりだと鈴木氏は締めくくった。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWSの運営母体である、株式会社アールジーン、コンサルティング事業部コンサルタント。IoTに関する様々な情報も取材して、皆様にお届けいたします。