「WLTP」がもたらす問題

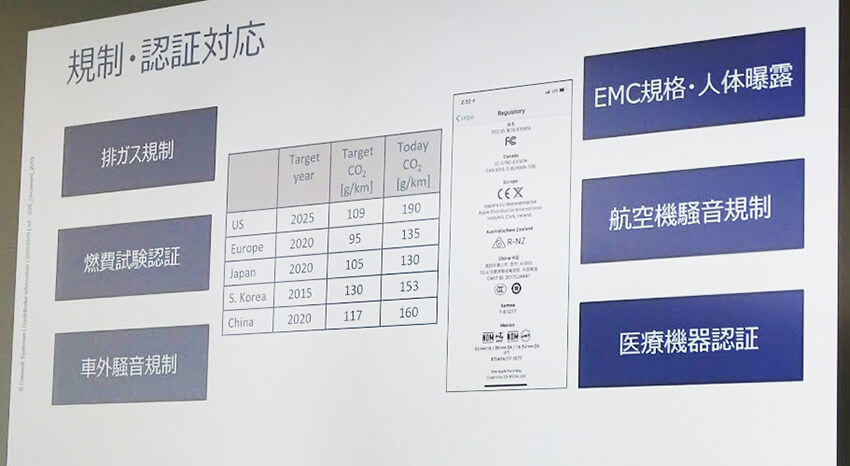

「SIMULIA」活用例として、石川氏が2つ目に挙げたのが、排ガス規制、燃費試験認証、電磁界の人体への影響、騒音規制、航空機騒音規制、医療機器認証といった環境規制・認証の問題への対応がある。

「例えばスマートフォンでもコミュニケーションの性能を高めることが重要になると同時に、電波・音波などの人体に対する影響もクリアしなければいけない。これに関して設計のトレードオフが生じる場合があるが、これを解決していく」と、石川氏は規制のチェックを受ける前に「SIMULIA」でのシミュレーションを行うことで、「認証をクリアし自信を持って開発を進めることが出来る」と説明した。

その具体的な例として、石川氏は「WLTP」への対応を挙げる。「WLTP」は燃費測定の新しい手法であり、ヨーロッパで2017年に先行して始まり、日本でも同じ規格で燃費試験を行っているという。

「「WLTP」が始まることで、既に開発済みの車に関しても新しい試験方法で燃費を測らねばならず、実際のリリースが遅れたケースがある。全車に対する適用が始まった2018年9月のドイツ車登録台数が38%もダウンした、というデータもある」と石川氏はその影響の大きさを説明した。

なぜこのような大きな影響が起きているのか。それについて石川氏は「今までの測定方法は、実際の車を買って乗ってみると、カタログ値よりも燃費が出ないという問題が生じていた。それより実状に合わせようという形で「WLTP」が出てきた」と「WLTP」が制定された背景を述べ、それに合わせたテスト方法を行うことが困難であることを示した。

その1つの例として、計測すべき高速度領域が非常に増えていることを石川氏は挙げた。高速領域が増えてくると、空気抵抗の影響が非常に大きくなる。そのため、空力を精確に計測する必要が出てくる。

また、空力パーツやホイールを変えるだけでも燃費に影響が及ぶため、多くのテストバリエーションを測定しなければいけないという問題もあるという。

以上のような問題をまとめた上で、石川氏は従来の測定法を2つ紹介する。1つは風洞設備で空気抵抗を測る方法だが、これについては「風洞設備については数があるわけではなく、たくさんの車両をテストするのは非常に困難。しかも建設しようとすると100億規模のコストがかかる」と難点を指摘する。

2つ目は実際に車を走行させてギアをニュートラルにしてどこまで進むか、というやり方で計測する方法もあるが、これも非常に時間と人とお金がかかるという。

さらに「WLTPを使うとより計測が厳密になる反面、それをベースにしたCO2の排出量が規制対象になる」と、燃費認証の問題が排ガス規制問題にもつながっていることを石川氏は語った。

「WLTP」承認のための3つのソリューション

「WLTP」がもたらす問題について解説した後に、ダッソー・システムズの石川氏は「WLTP」承認のために3つのソリューションを用意していることを紹介した。

1つ目はデジタル認証というかたちで、シミュレーションでのテスト結果を物理テストの代わりに置き換えることができること。2つ目は排ガス規制の目標達成も含め、目的の燃費を得るための設計解析を事前に実行すること。製品リリースに対してのトラッキングや、そのデータを管理していく認証計画。これを「3DEXPERIENCEプラットフォーム」上で行うという。

説明会では1番目に挙がったデジタル認証と、2番目に挙がった認証のための設計について、石川氏より詳しい解説があった。

まずデジタル認証は空気抵抗をシミュレーションで置き換えるという話だが、これは「SIMULIA」内のソフトウェア「PowerFLOW」によって行うという。「「PowerFLOW」は空気抵抗のシミュレーションに対するベストプラクティスを持っていて、十分に検証されたワークフローを提供することができる」と石川氏は語った。

また、認証のための設計については「複数のソリューションを使って検討を行い、燃費ターゲットに対して様々な貢献をすることが可能になる」として、軽量化やパワートレインの効率を上げるなど、複数のシミュレーションによって排ガス低減につながる設計が出来ることを石川氏は説明した。

その1つに、「リアルドライビングエミッション」というものがあることを石川氏は紹介した。これはWLTPに付随して今後、実際に走行した時の排ガスのエミッションに測定しなければいけない、という規制に対応するため、車に機材を付けて測定を行いシミュレーションする方法だという。

「風洞の中の圧力勾配など、実験設備と実際の走行条件とは違う状況がある。ソリューションを使うと、実際に外を走った時に生じる風の影響などを含め、風洞の状況とは違う、実走行の状態での空力抵抗を検討することができる」と石川氏は語った。

説明会の終盤で石川氏は「ダッソー・システムズのソリューションを使うことで、非常に多くの車両についての管理を行い、厳しい環境規制に対応できる一方で、実験を減らすことでプロトタイプの減少にも役立てることができる」と述べた。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。