日本電気株式会社(以下、NEC)は、2018年に共創型体験スペース「NEC DX Factory」を開設した。2021年7月には、NEC DX Factoryに併設という形で、ローカル5Gラボがリニューアルされた。

ローカル5Gラボは、自社の課題解決や新たなビジネス創出のために、ローカル5Gの有効性を検討したいと考える企業の要望に応える施設である。ユースケースの実証やデモンストレーションの体験を気軽にコンパクトに行うことができる。

本稿では、ローカル5Gラボのコンセプトやデモンストレーションの様子について紹介する。

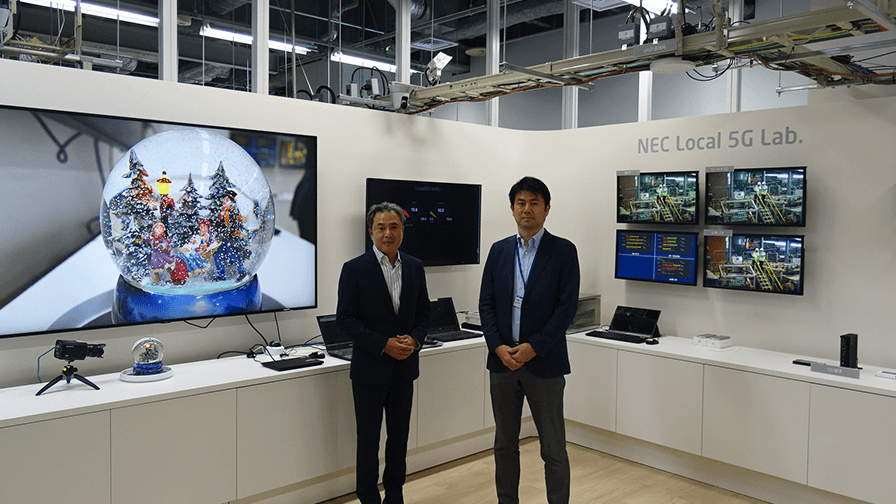

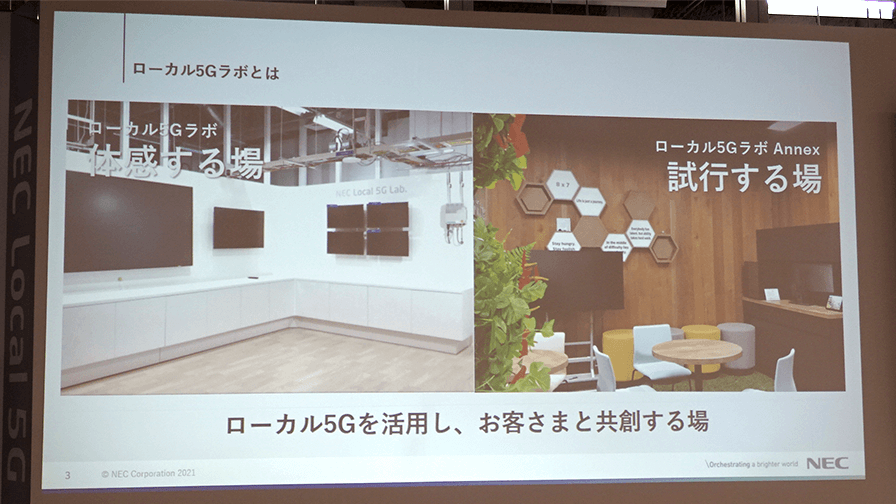

ローカル5Gラボの概要

NECには、ローカル5Gラボがいくつか存在していて、ストーリー性を持って設立された場所が2箇所ある。

1つ目が、今回見学したローカル5Gラボだ。NECでは、ローカル5Gを体感する場所と定義している。機材やデモンストレーションを紹介し、顧客が具体的に実際にどんなユースケースが考えられるかを想起させる役割があるという。

もう1つの施設は、1つ目と同じ武蔵小杉地区にあるローカル5GラボAnnexという施設だ。NECは、この場所を試行する場所と定義し、顧客が実際に機材を持ち込み5G環境での実証ができるようになっている。顧客の現場での課題解決につながると仮設を立てた時、具体的にどのような効果が出るのか、期待することが実行することができるのかといったことを実証する場としての役割がある。

ローカル5Gラボがあることで、顧客は、ローカル5Gを自社のビジネスに取り入れるために必要な要素を知ることができるようになり、NECは、顧客の課題やニーズ、必要とされる要件等を理解することができるようになる。

NECは、ローカル5Gラボにより、幅広い業界の顧客やパートナーとの共創を推進し、ローカル5Gの新たな市場を作っていく狙いがあるという。

機器構成

ローカル5Gラボの5G実証環境を紹介する。

5Gの端末は、産業用向けにNECが開発しているローカル5Gの端末や、NTTドコモ製のキャリア5Gの端末などがある。今後、ローカル5Gとキャリア5Gの連携を踏まえた新たなビジネス価値の創出も考慮しながら機器やメニューの充実を図っているという。

基地局は4.8GHzのRUであり、ここでの通信もローカル5Gだ。CUとDUは、汎用的なサーバーを使用している。見学に来た顧客は、通信キャリアが使用しているような大きなコア側の設備をイメージしていることが多く、実際にラックに収まっているサーバーを見ると驚くことが多いそうだ。

5Gというと高速処理が必要なイメージを持つ人も多いかもしれないが、内蔵FGPAボードで高速処理を行うため、汎用的なサーバーでも処理が可能だという。

しかし、顧客の想像より小さい設備であるとはいえ、sXGPやWi-Fiの設備に比べるとまだ大きい。今後ローカル5Gが発展していく中で、設備のサイズも小さく進化していくだろう。

5GCの部分はAWSのクラウド上で処理をしていることも、ローカル5Gラボの機器構成の特徴の1つである。加入者情報などの処理の最初の部分をクラウドで行うことで、複数距離の管理を行うようなユースケースに対応できる。

環境を構築している設備を実際に確認してもらうことで、顧客に具体的なイメージを持ってもらい、導入へのきっかけとなるような案内をしているという。

顧客事例

すでに、ローカル5Gラボを利用して、ローカル5Gの実証を行っている顧客の事例がある。ここではその一部を紹介する。

TBSテレビ

TBSテレビは、災害等の緊急時において、ライフラインとして社会的責任を果たしたいという背景があったそうだ。

そこで、ローカル5Gを活用した実証を行ったという。

実証内容は災害時の地上波放送の同時配信だ。通常の地上波の電波を流しながら、特定の地域に対してローカル5Gで別の映像を送ることに成功した。そうすることで、地域に合わせた情報をより細かく送ることができるようになる。

災害時以外にも、マーケティングの観点から、ユーザー別の最適CM配信などの活用方法が見込まれている。

熊谷組

建設業を営む熊谷組は、ICT土木や建設DXという取り組みを行っている。建設業には一般工事だけでなく、自然災害現場での対応や山林の危険地域での工事などがあり、その複雑さから生産性低下などの様々な課題が存在している。

その中で、熊谷組は、ローカル5Gを活用した4K映像の伝送と、重機の模型をVRで遠隔操作する実証実験を行っている。実際の遠隔地からの建設機械の遠隔操作を想定し、ローカル5Gの特性を見ながら、効果的に通信を利用する方法についての検証である。

机上検討ではわからない部分や現場で起こる課題を事前に検証することで、今後の遠隔システム全体の価値創出につなげていくという。

デモンストレーション

ローカル5Gラボで体験できるデモンストレーションの一部を紹介する。

4K映像の表示

まず、ローカル5Gラボを訪れた顧客に体験してもらうデモンストレーションが、ローカル5Gによる4K映像の表示である。

4Kカメラによりスノードームを近距離で撮影した映像を、ローカル5Gを介して、ディスプレイに表示させるというデモンストレーションだ。スノードームを使用しているのは、雪がランダムな動きをするため、映像処理をする際に、ランダムな動きな処理を含めてどのような形で表示されるのかということを近接で撮影できるからである。

実際に映像を確認すると、雪の細かくてランダムな動きも高精細に確認することが出来た。

製造業では、製品の高度化が進んでおり、合わせて作業の高度化も進んでいる。これまでの画像伝送では伝えきれないような細かな描写でも、ローカル5Gを使用することで、遠隔地へ伝送できるのではないかと感じた。

LTEやWi-Fiとの比較

LTEやWi-Fiとの比較のデモンストレーションの様子の動画。

ローカル5Gによる高精細な映像表示が確認できたところで、公衆のLTEやWi-Fiと比較したときにどのくらい違いがあるのかというデモンストレーションを体験した。

公衆LTEを使用してビットレートが60Mbpsの動画を表示させた場合、通信状況が時間帯によって変化するが、悪いときにはどんな映像なのかを確認することが難しかった。ビットレートを2Mbpsまで落とすと、どのような動画か確認することが出来たが、ぼやつきやチラツキが発生してしまっていた。画面左にレンガで出来た壁が映し出されていたが、レンガ1つ1つは表示されておらず、全体的にぼやけた印象になっていた。

Wi-Fiの場合、60Mbpsの動画でも、どんな映像であるかはわかるようにクリアに表示された。ただ、Wi-Fiは電波干渉を受けやすいという特徴があるため、チラツキがたまに出てしまう。

ではローカル5Gはどうか。1つ前のデモンストレーションだけでも、高精細に映像が表示されることを確認できたが、Wi-Fiや公衆のLTEと比較することで、より高精細な映像が安定的に表示されることがわかった。LTEでは確認できなかった細かな部分も常に表示されているので、自動運転や遠隔医療など、常に高精細な映像を遅延なく使用するようなユースケースにおいて、ローカル5Gが最適であるということを体験することが出来た。

Wi-Fiでも、映像自体はきれいに表示されており、Wi-Fiによる通信で機能を満足するというユースケースもあるという。ユースケースに応じてどの通信技術を使うのか、選択の余地があるので、ローカル5Gラボで実際にローカル5Gを体験し、自社のユースケースはどの通信技術を使用するべきかを検討することが重要だろう。

関連記事

デモンストレーションを体験することで、ソリューションの自社での展開を考えるきっかけに ー「NEC DX Factory」レポート2

無料メルマガ会員に登録しませんか?

大学卒業後、メーカーに勤務。生産技術職として新規ラインの立ち上げや、工場内のカイゼン業務に携わる。2019年7月に入社し、製造業を中心としたIoTの可能性について探求中。