昨今増加する通信需要に対応するため、光海底ケーブルの増設に加え、光海底ケーブルシステム当たりの伝送容量を増加するニーズが高まっている。

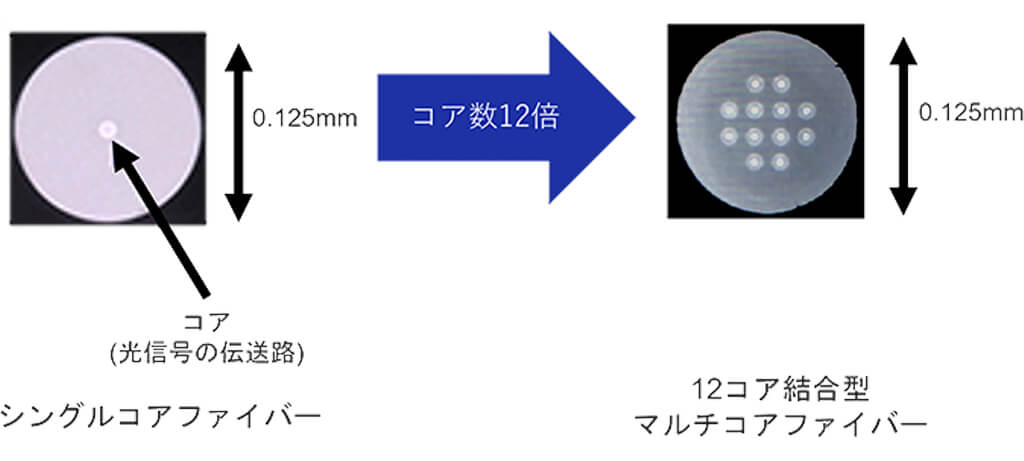

既存の光海底ケーブルには、1本のファイバー内にコアと呼ばれる光伝送路を1本設けたシングルコアファイバーが用いられている(下図左)。これに対し、ファイバーを標準的な外径から変えずに複数のコアを設けて通信容量を増やすマルチコアファイバー(下図右)を用いることで、ケーブルの大容量化をめざす研究開発が世界中で進められている。

こうした中、日本電気株式会社(以下、NEC)は現在、光伝送路を2本設けた2コアのマルチコアファイバーを用いた長距離光海底ケーブルシステムの敷設プロジェクトを手掛けている。

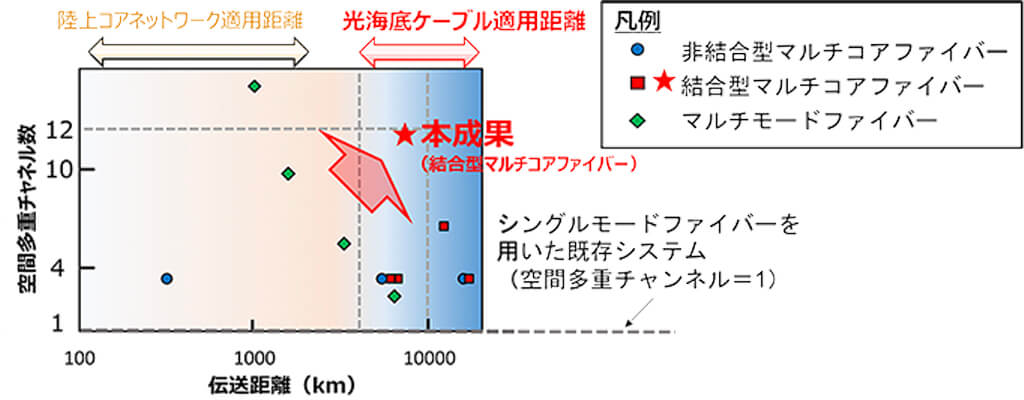

そして本日、NECと日本電信電話株式会社(以下、NTT)は、標準的な外径である0.125mmの光ファイバーに、光信号の伝送路を12本設けた12コア結合型マルチコアファイバーを用いて、大洋横断級7,280kmの伝送実験に成功したと発表した。

通常、標準的な外径の光ファイバーにコアを増やしていくと、コアから漏れた光信号が隣接するコアの光信号に干渉し混信することで、お互いの通信品質が劣化するクロストークが発生する。特に長距離の伝送では、クロストークの深刻化に加え、光信号間の遅延や損失の不均一性などが原因で、送信した信号を正確に受信することが困難になる。

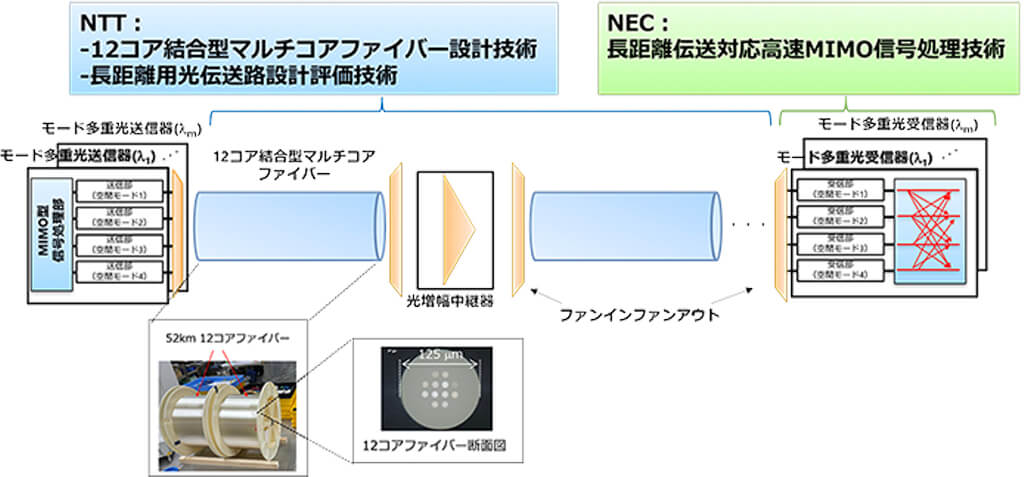

そこでNECは、MIMO技術により、受信信号の復調を実現したアルゴリズムを開発した。これにより、24×24 MIMO(12コア×2偏波)に適用して、高速な受信信号を正確に分離・復調することが可能になった。

またNTTは、2. 12コア結合型マルチコアファイバー光伝送路を開発した。具体的には、信号の遅延と損失の不均一性の影響を低減可能な結合型マルチコアファイバーと、入出力デバイス(接続ファンインファンアウト)の設計技術、および長距離用光伝送路設計評価技術を開発した。

そして両社はこれらの技術を組み合わせ、大洋横断級の光海底ケーブルを想定した7,280kmの長距離伝送実験を行い、12空間多重光信号のオフラインでの正確な復調に成功した。

両社は今後、技術の研究開発をさらに進め、長距離大容量光海底ケーブルシステムおよび陸上コアネットワークシステムとしての実用化を目指すとしている。

なお、NECとNTTはこの成果を、光通信に関するイベント「OFC 2024」のTechnical Conference」で発表する予定だ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。