昨年は、5Gの多様なユースケースを中心に展示していたエリクソンのブース。今年はLTEがメインストリームとなっている現在と、5Gが中心となる今後の変化を展示していた。

既に5Gの商用サービスが始まっている国も出てきていて、「5Gそのものがどのようなものか」ということについては、明らかになってきている。その一方で、キャリア企業がLTEから5Gへの移行をどのように進めて行くかということについては、わからなかったところがある。

通信キャリアのLTEから5Gへの移行を支える技術

まず、スマートフォンのようなデバイスとの通信を行うアンテナユニットに関していうと、LTE(4G)と5Gのデュアルアンテナが展示されており、このアンテナ1台でLTE通信と5G通信の双方への対応が可能となる。

倍の面積をとってしまうのではないかと懸念するところだが、実際はアンテナユニットが小型化していることもあり、これまでの同じスペースの中に4Gと5Gの双方に対応するアンテナを設置することができるのだという。

アンテナから発信する無線電波に関しては、LTE帯域の通信網の中に5G通信を共存させることで、スマートフォンなどの端末から見るとどちらの通信方式でも通信が可能となるように準備を進めているようだ。

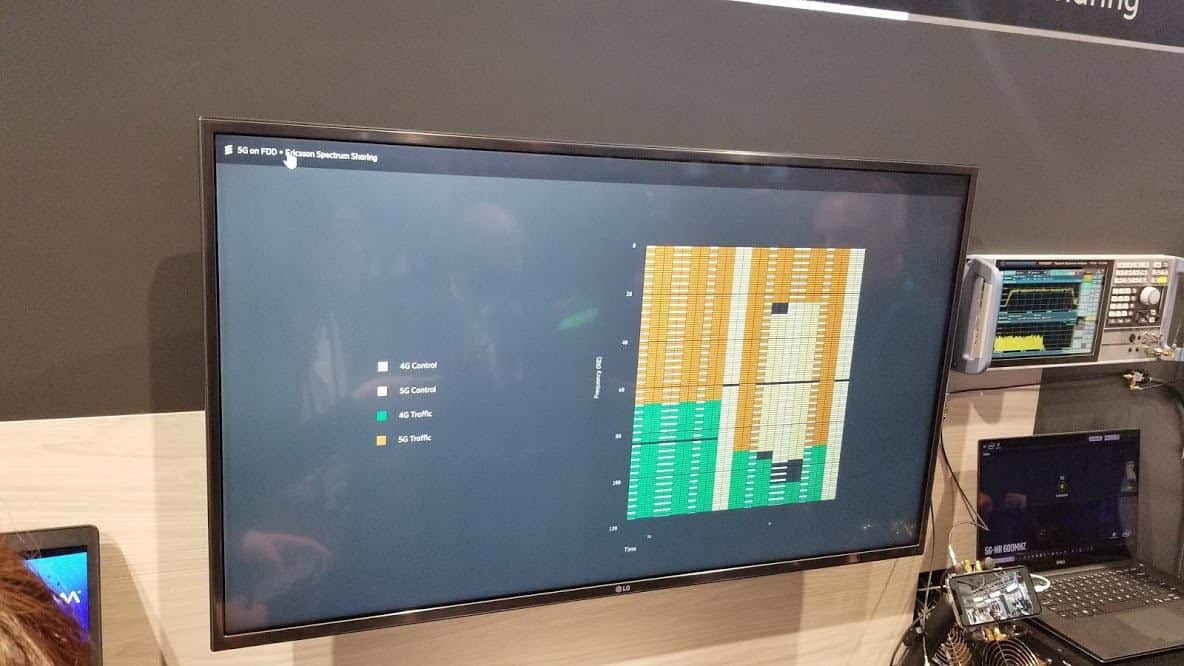

例として、アメリカで、5Gを600MHz帯で提供することを表明しているT-Mobileの取り組みが展示されていた。それが「5G on FDD(FDD:周波数分割複信)」という方式だ。

上り下りを分けず帯域を状況に応じてフレキシブルに活用できるTDD(時分割複信)が基本となる5G通信に対し、LTEでは上りと下りの帯域を分けて提供するFDD(周波数分割複信)が主流となっている。

しかし、今後はIoTによる通信の利用が急増する予測があり、アップリンク(上り)の通信容量が増大する見込みだ。

その結果、今後は1つの帯域を上り・下り、フレキシブルに利用できるTDDが主流となる可能性が高い。

一方、T-Mobileのように、600Mhz帯でFDD LTE通信を提供している通信事業者が、5G通信をTDDの方式で提供しようとすると、現在の帯域の一部を「5G専用」にしなくてはならない。

現状の帯域不足の状況下で、このようなマイグレーションは難しいといえる。

そこでまずは、既存の「FDD方式で5Gを提供」しようということになるわけだ。

一見すると非効率に感じるかもしれないが、LTEに比べると、約50%周波数効率が良いと言われている5Gを活用することで、5G対応端末からのアクセスに対しては5Gでの接続を行う。その結果利用者は高速通信の恩恵を授かることになり、通信事業者は周波数を効率的に利用できるようになる。

さらに、FDD方式を利用しつつも、LTE通信と5G通信を100分の1秒単位で切り替える、という技術も組み合わせることで、既存設備でより柔軟な通信を実現することができるというのだ。

前述したLTE通信と5G通信の双方に対応するアンテナと、LTE通信と5G通信をフレキシブルにコントロールする技術を活用することで、通信キャリアはスムーズな5Gへの移行が実現できるのだ。

コア・ネットワークでの5Gへのマイグレーション

また、コアネットワーク領域でも5Gへのマイグレーションをシームレスに実現する技術が展示されていた。

ご存知の方も多いかもしれないが、5Gには「割り当て周波数」の課題がある。

日本を含め、多くの国で、「3~6GHz帯域(サブ6GHz帯域)」と「ミリ波」と呼ばれる30GHzに近い28GHz帯を新たに利用することになるが、特に、ミリ波に関して、これまで通信で活用していた帯域よりも高い周波数帯域になるため、品質確保が難しいと言われている。

この課題に対してエリクソンは解決策を提案している。

一つは「フレキシブルアンテナ」だ。自宅内であれば窓枠やカーテンなどに、屋外であれば電線などに付帯できる形状が柔軟なものとなる。

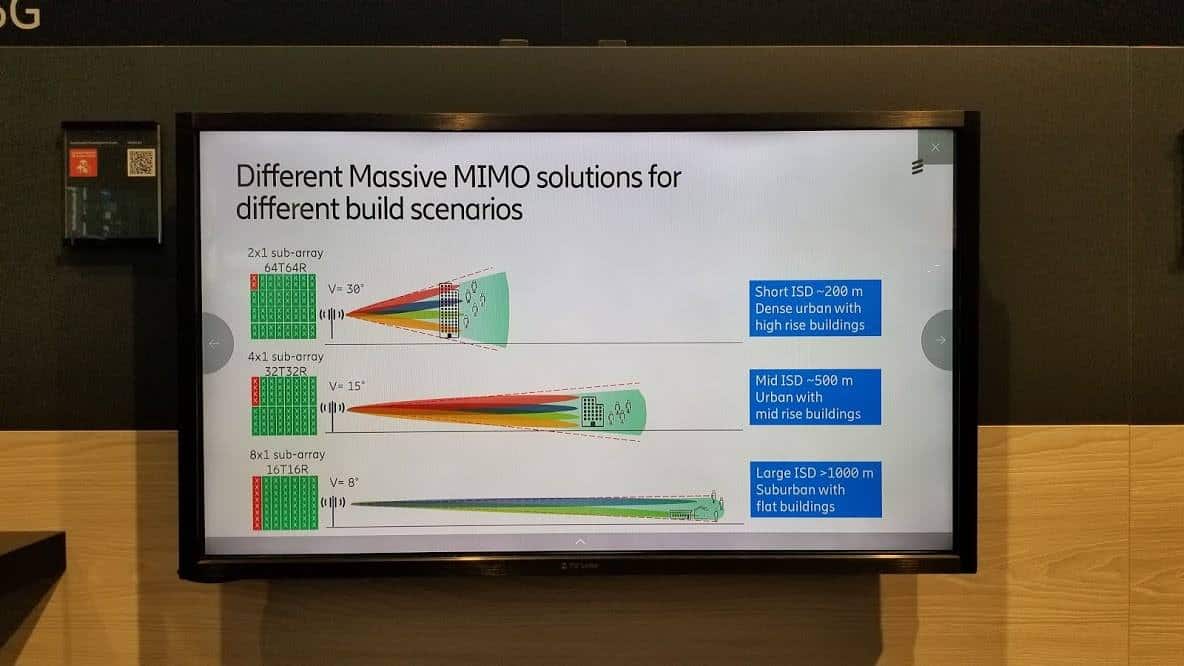

また無線の指向性(方向によって異なる強度)に関しても状況に応じて対応することが必要になる。これは5Gならではの課題ということではないが、帯域が高くなることを考慮すると、その特性を活かしたアプローチが必要となる。

例えば人口密集地ではアンテナ素子を細分化し、近距離での個々の端末をカバーする仕組みを採用する。

一方で、過疎地では遠距離の端末に電波が届くようにするために、1つの端末に対するアンテナ素子を人口密集地よりも多く利用するといった対応だ。

エリクソンでは、アンテナユニットや、基地局の頭脳となる無線プロセッサーも設置工事を簡易にするために基本的な形状を統一しているのだという。

重量や規模によっては、個別の工事が必要になるものもあるが、大半は同じインターフェースで設置できるようになっているという。

これは、ミリ波のように高い周波数を利用すると、都市部など見通しが悪いところでは、指向性の問題を解決するために、これまで以上にアンテナが必要になることもあり、アンテナ設置工事を簡易にすることが重要となるからだ。

端末開発のロードマップ

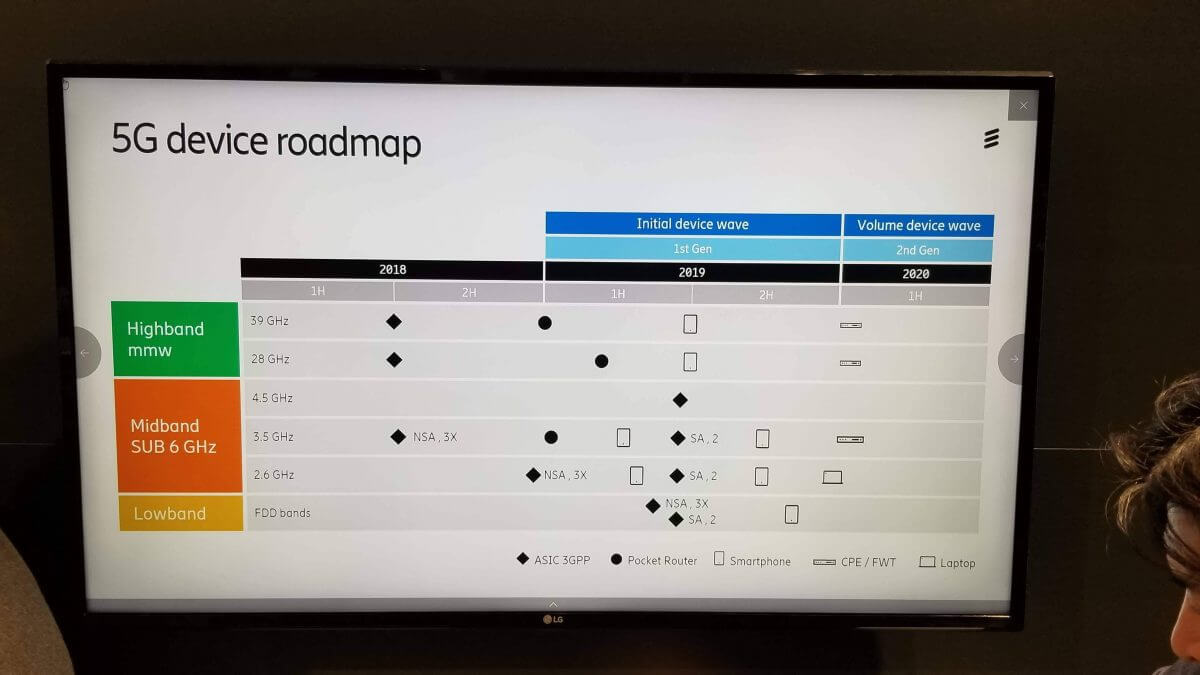

ネットワーク側の5Gへのマイグレーションが進む中、端末開発のロードマップも見えてきている。

既にいくつかのサブ6(6GHz未満帯域)対応のスマートフォンが発表されているが、ミリ波向け5G通信対応スマートフォンも2019年後半に登場する見込みだという。

また先に述べたFDD対応のスマートフォンも年末に登場する予定だ。

5Gの活用事例

5G活用については10を超えるユースケースがブース中央付近で紹介されていた。

それぞれの内容は設定されているタブレットを見るとARアニメーションで確認できるようになっていた。

スウェーデンにある大規模交通試験場AstaZeroにあるトラックが5G通信を通して遠隔操作できるデモでは、バルセロナのブースにある遠隔運転席に座り、トラックを遠隔運転すると、ハンドルからはしっかりと重さと振動が伝わってきた。

現地の映像と、運転席での操作は、5Gの低遅延性が活かされていて、違和感のない運転が体験できた。

また、5G通信とLTE通信の違いをユニークな手法で可視化している展示があった。

コントロールアプリケーションと6本脚ロボットの間を無線で接続し、LTEと5Gを切り替え、動作の変化を見せるのだ。

実際にその変化を見ると、LTEの場合は動きが遅くなるというよりもギクシャクしていた。5Gでは単にスムーズな動きをするだけでなく、全ての足をリズミカルに連動させるダンスまで披露した。

(前半がLTE、後半が5G)

このケースから、5Gでは低遅延だけでなく、データが滞らないということもメリットになりそうだと感じた。

LTE環境上でも5G時代に向けたユースケース構築が進んでいる。

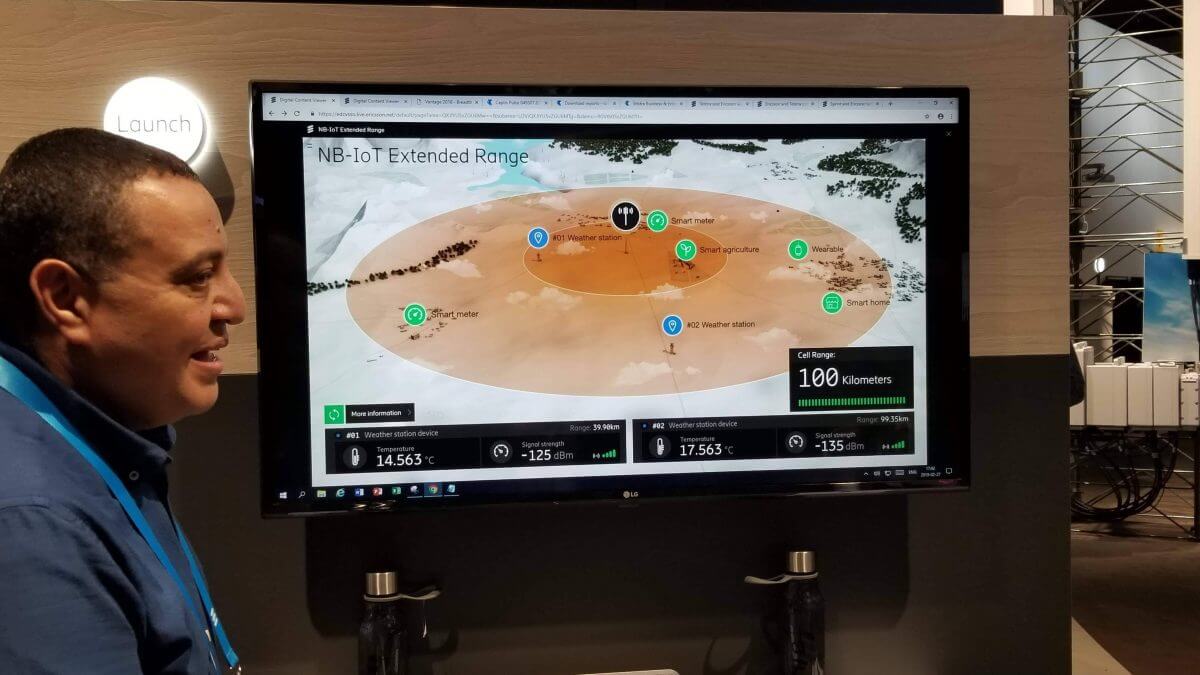

上の写真はLTEをベースとした、NB-IoTのデモだが、これだと広範囲に通信できないところがある。しかも、無理に通信しようとすると、エネルギーをたくさん使って何度もリトライする必要がある。これでは、Low Power Wide Area Networkの意味がない。

それに対して、5Gでビームフォーミング(電波を細く絞って、特定の方向に向けて集中的に発射する技術)の仕組みを使えば、電波を細く長くする通信を実現することも、広く短い通信も実現することが可能となるので、細く長くした電波を使えば、距離のあるデバイスとも通信が可能となるのだ。

この方式をとることで、1つのアンテナのカバーエリアを大幅に拡大することができる。

今年のエリクソンブースは、「LTEから5Gへのマイグレーション」と、「5Gの展開方法」が具体的にイメージできるものが多く、これから1~2年の動向が理解できる場になっていた。

5Gはスペック的な面での進化が大きいため、別物のように捉えられているが、実はLTEの大幅改良という部分が多い。

5Gにならなければできないことももちろんあるが、多くのことは今、LTEでトライすることができる。

5G時代を勝ち抜くためには、5Gが始まるのを待たず、今すぐアクションして、来るべき5G時代に備えることがカギとなりそうだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

未来事業創研 Founder

立教大学理学部数学科にて確率論・統計学及びインターネットの研究に取り組み、1997年NTT移動通信網(現NTTドコモ)入社。非音声通信の普及を目的としたアプリケーション及び商品開発後、モバイルビジネスコンサルティングに従事。

2009年株式会社電通に中途入社。携帯電話業界の動向を探る独自調査を定期的に実施し、業界並びに生活者インサイト開発業務に従事。クライアントの戦略プランニング策定をはじめ、新ビジネス開発、コンサルティング業務等に携わる。著書に「スマホマーケティング」(日本経済新聞出版社)がある。