昨今、海洋汚染や海水温上昇などの社会問題より、「海の見える化」が重要視されている。しかし、海上でデータ収集を行うには安定した電源供給が障壁となっていた。

そこで国立大学法人長崎大学と京セラ株式会社は、長崎大学の潮流発電技術と京セラのIoT関連技術を融合し、必要な電力をブイに搭載した潮流発電システムで賄い、海洋データの収集を行う「エナジーハーベスト型スマートブイ」を開発し、試作機による実海域試験に成功したことを発表した。

この「エナジーハーベスト型スマートブイ」の試作機は、潮流発電システムを搭載したブイで、内蔵の京セラ製「GPSマルチユニット」および接続されたセンサーに電源を供給する。なお、今回は汎用的なシリアルインターフェイス(RS-485)を装備しているが、用途に応じたセンサーが接続が可能だ。

「GPSマルチユニット」とは、GPS、GLONASS、衛星測位システム「みちびき」による位置情報に対応し、各種センサーとアンテナをコンパクトなサイズのユニットに搭載した京セラのIoT端末だ。

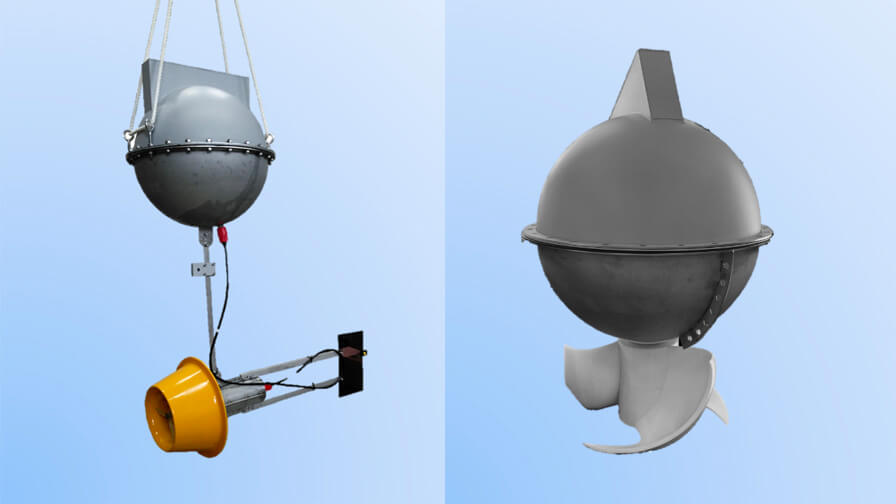

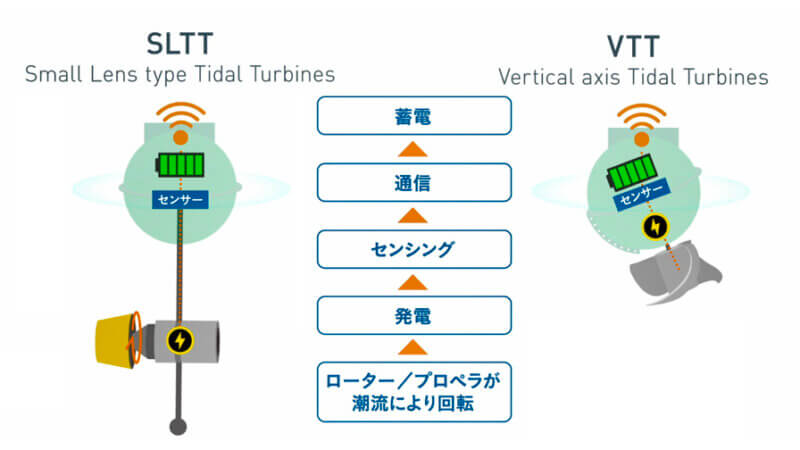

潮流発電システムはSLTT (Small Lens type Tidal Turbines)とVTT (Vertical axis Tidal Turbines)の2種類を試作した。

SLTTでは、ブイと発電部が分離したタイプで、タービンの周りにディフューザーを付けている。タービン保護の役割とともに潮流の増速効果もある。

VTTでは、ブイに発電部が直結しているタイプで、潮流によってブイが傾くことを考慮し、AIを活用して設計された。

実海域試験では、潮汐周期における大潮から小潮までの9日間、内蔵の加速度センサー、温湿度センサー、地磁気センサーに加え外部接続した電磁流速計から水温、流速、流向、およびバッテリー電流、電圧など計21チャンネルのデータをセンシングし、クラウドに送信を行った。

実験中SLTTの平均発電量は16.3Wh、センシングや通信での平均消費電力15.2Whで、必要な電力を発電していることが分かる。

今後は、海の見える化を促進するため、水温塩分センサー(水温、塩分、電気伝導電導度)、クロロフィル濁度センサー(クロロフィル、濁度、水温)、DOセンサー(溶存酸素、水温)や水中カメラのサポートを計画しているという。

また、長期間安定稼働を実現するための性能改善に加えて、商用利用を念頭に置いた機能追加や小型・軽量化に取り組んでいくとしている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。