IoTプラットフォームと一言にいっても、それぞれ得意分野がある。

今回は、工場の声を聞いて生産現場に最適化したIoTプラットフォームを進化させ続けている、株式会社インフォコーパス 代表取締役社長 鈴木潤一氏、取締役CTO 佐治信之氏に話を伺った。

-御社のサービスを教えていただけますか。

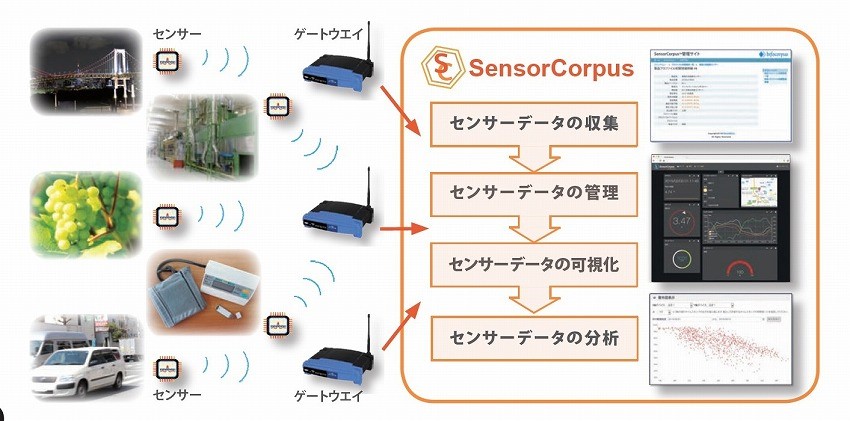

佐治氏(以下、佐治) :私どもはプラットフォームを生業としており、色々なセンサーメーカーさんと組んで様々なセンサーのデータをクラウドに集めようとしています。集めるといってもそんなに簡単ではないのですが、それをいかに簡単にするかというところが重要です。

ゲートウェイといういわゆる中間層、いまでいうとArduinoやRaspberry Piなどのマイコンボード、あるいはホームゲートウェイのような機械、もっと大きいものだとルーターといった、ゲートウェイの役割をする機器からの情報を収集していこうと考えています。

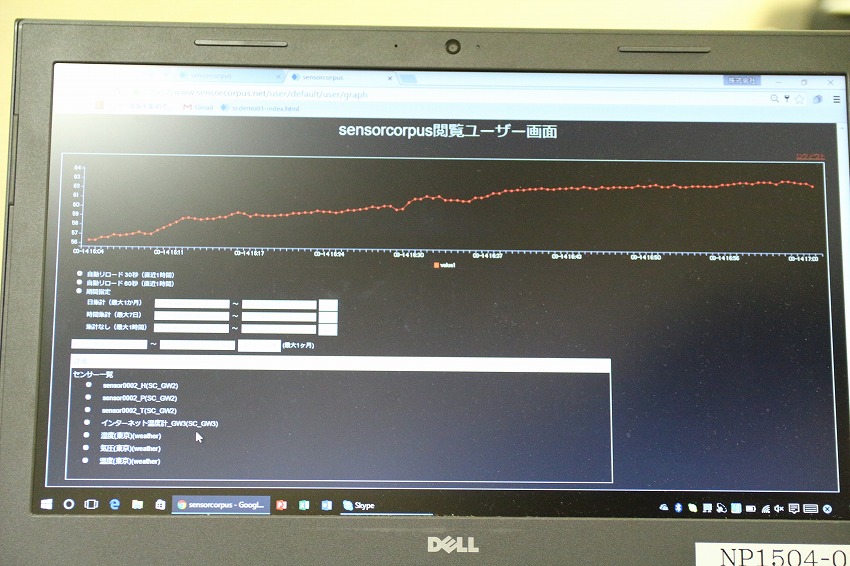

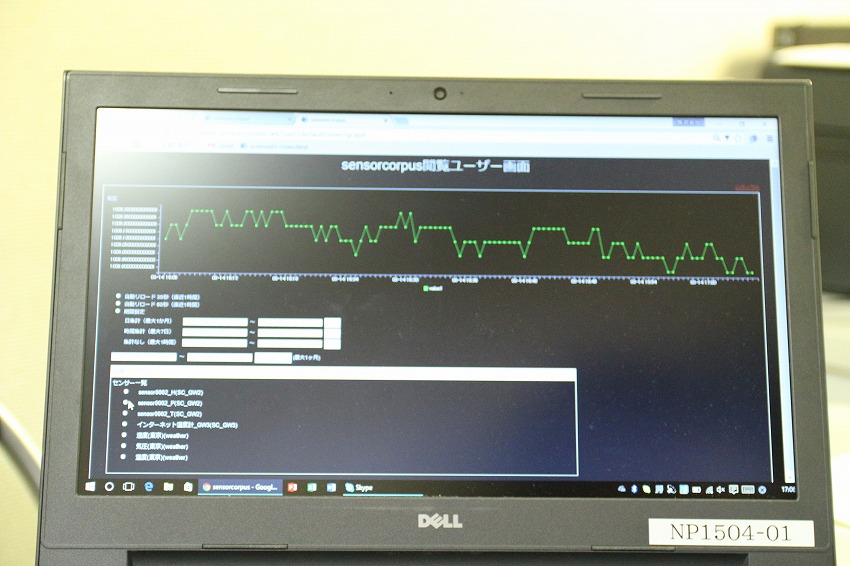

それらのゲートウェイなどからセンサーデータを集めてプラットフォームに集約して、分析します。分析は、可視化して見せるとか過去1年分の傾向を見るとかを行います。

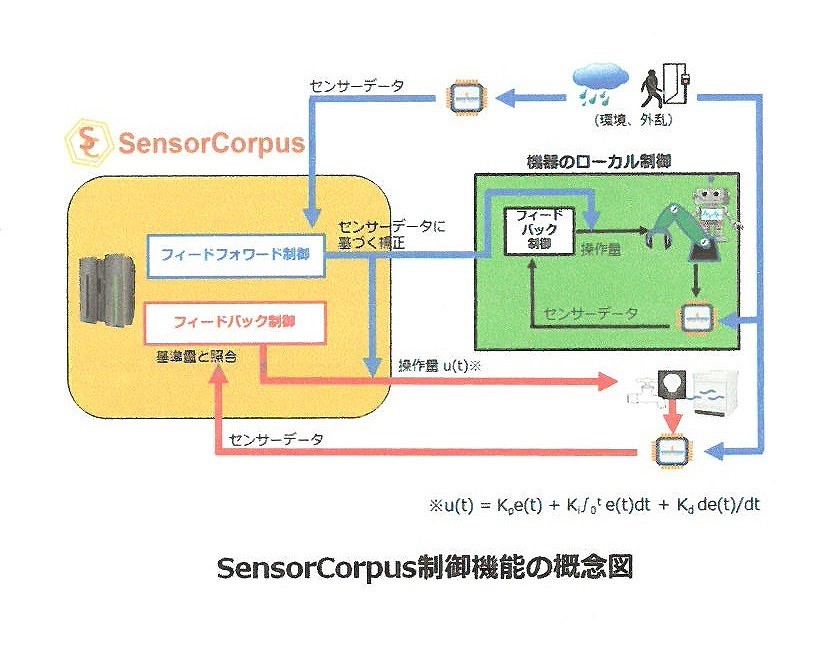

そして、そういった情報を、環境側、製造ライン側などに戻していきます。集めて解析したデータを即時返せる、しかも適切な判断をして返す、ということを、クラウドを使ってできる範囲で制御していこうと考えています。

鈴木氏(以下、鈴木) :去年までは「可視化」と「分析」まででしたが、今年から「制御」も加わって、「フィードバック」を入れています。もともと通知のモジュールは入っていたので、それをうまく利用してロボットなどに出力しています。

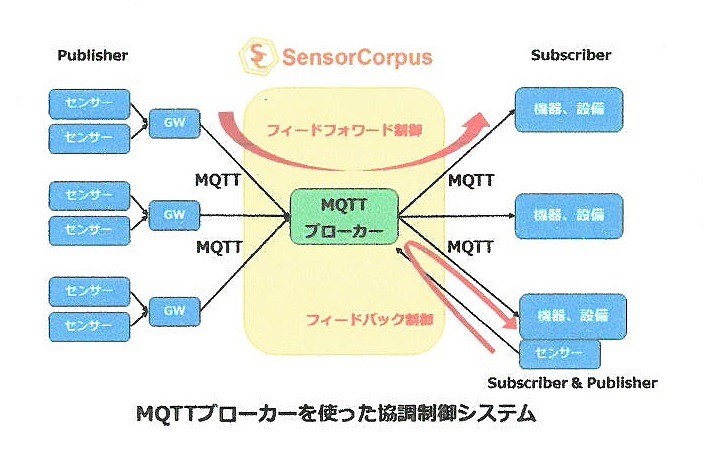

さらに、「MQTTブローカー」もSensorCorpusの中に実装しています。MQTTはフィードバックに適したプロトコルです。センサーが受け取ったデータをフィードバックしているのですが、実装もオープンソースベースのものを活用して行っております。

佐治 :細かい話になりますがMQTTは最近IoT用のプロトコルと言われていますが、もともとIoT専用に作られたわけではありません。パブリッシュ&サブスクライブのモデルでメッセージを双方向に確実にやりとりするためのプロトコルとしてIBMが作りました。

そのMQTTとIoTを組み合わせることはどの会社もできます。ただそれだけだと、IoTもMQTTも知らないといけませんし、MQTTをマイコンに組み込むところまでやる必要もあります。我々はそれだと「繋がらないよ」と思っています。そこで、プラットフォーム側にMQTTのブローカーをちゃんとおいてやる、そうするとクライアント側はそれに対して通信するだけ、受け取った側もそれを返すだけ、すごくシンプルに繋げることができます。

こうやって、当社では世の中の機器を簡単に繋げられるようにしようと考えています。逆にフィードバックについても簡単に戻ってくるという世界を目指しています。

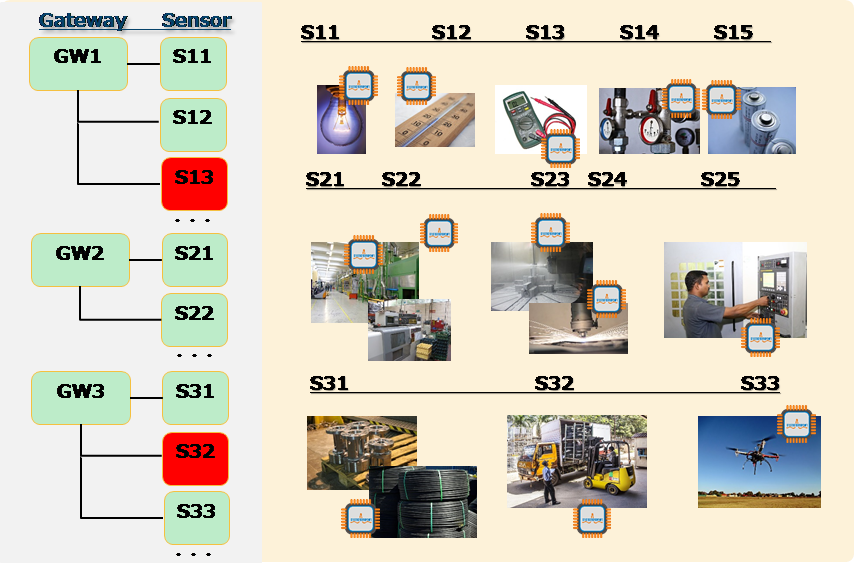

IoTプラットフォームのあり方については、色んな観点があるのですが、今後のIoTで避けて通れない課題として、センサーやゲートウェイがすごい勢いで増えてきて、それらの機器管理、つまり「棚卸」をどううまくやるか、という点があると思っています。

-棚卸とはどういうことでしょうか。

佐治 :「どこに何が(設備などが)置いてあるか」、「それがバッテリー切れや故障をしていないかどうか」、「それを移動したらその管理されている場所の情報を変えなければいけない」とか、こういった機器の管理ですね。そうしなければ、その間を介すゲートウェイをうまく使って、正確に情報を取得することができないので、工場の製造ラインなどはとても制御できなくなると考えております。

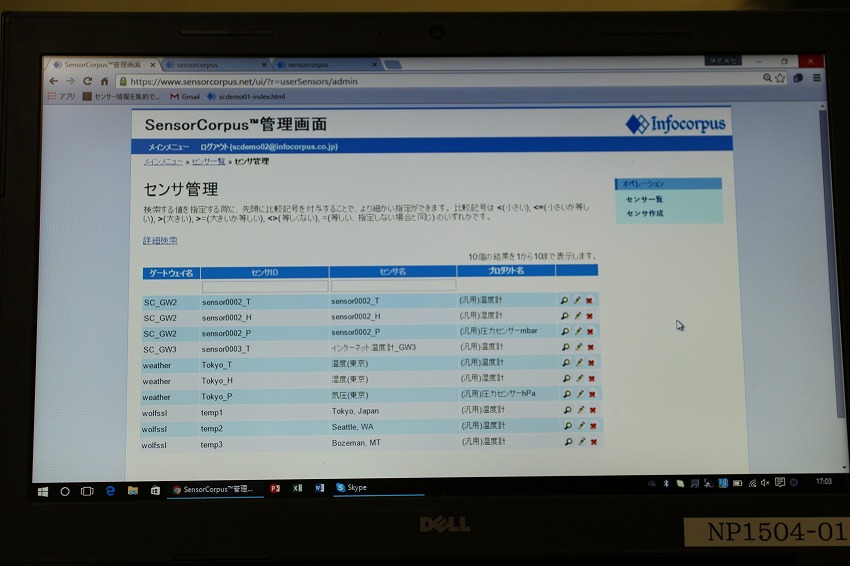

こういったことを当初の設計思想から入れておりまして、「センサーはどういうものが使われていて」、「その製品がなにで」、「それが稼働しているのか否か」というところを全部データベース化して持たせようとしています。もちろん製品の全てを網羅することはできませんので、色んなセンサーメーカーさんからセンサーの製品情報をもらってデータベース化しています。

世界中のセンサーを繋げたいのですが、長い道のりです。一度ブレークしてしまえばセンサーメーカーさんからもどんどん情報を出してもらえるようになると思いますので、そこまで持っていきたいですね。

-今までだと、センサー、クラウドがあって、センサーはセンサーなのでMQTTで繋ぐことはできるけれど、それぞれのセンサー自体を管理していなかった、ということですね。

ところが、本格的にIoTが進んでいくと、今後は資産管理もしなければいけないから、どの設備のどの場所にどのセンサーが入っているかを管理しながら、センサーがどういう状態かステータスを取ったり、取り替えたとしたらその履歴など、全て管理画面からわかるようにしていこうということですね。

佐治 :そうですね。

-御社製品のゲートウェイはあるのでしょうか。

佐治 :機器そのものを製造はしておりません。ゲートウェイも色々な種類がありますが、それに組み込むためのソフトウェアを提供しています。

-ゲートウェイとの通信がうまくいくソフトウェアをクラウド側に持つ、ということでしょうか。

佐治 :ゲートウェイ側のプログラムも含めてですね。

-ゲートウェイ側にインストールしておけば、御社のクラウドと繋がりが良くなるということですね。

佐治 :はい、そうです。今実験的にやっているのは、ゲートウェイ側での自動アップデートです。クラウドの機能が変わったときに、そのプログラムを自動的にダウンロードして最新のバージョンで通信が行われます。

-アクチュエーション側はどういうことをやろうとしているのでしょうか。

佐治 :いわゆる普通の機器の制御に繋げられると思っているのですが、それのためには機器側の仕組みをいじらなければいけません。そういった情報をゲートウェイ側に送るのが重要で、組込みの管理プログラムで条件に応じて処理をします。

-つまり、ゲートウェイの中には御社のモジュールが入っていて、そのモジュールが収集したセンサーデータをクラウドまですんなりあげる、そこでなんらかの判断が加わってアクチュエーションしようとしてモノに命令が返ると。しかしここから先は「作ればできるけど、組み込んでね」ということですね。

そうしたらモノ側をキチンと作りさえすれば、ロボットも動くし、写真も撮るなど(モノをアクチュエートさせることができる)できるということですね。

佐治 :サービスに組み込まれるモノには色々な役割に応じた形態あります。例えばエアコンや照明など制御されるだけのモノ、それから情報を得るためだけのモノ、例えば「ドアの開閉」、「環境の温度、湿度、気圧」などのオープンデータもそうですね。

そしてもうひとつがデータが上がってくるとともにモノそのものも制御可能なモノです。モノから上がってきたデータを基に判断し、制御として戻すところをいわゆるSensorCorpusのセンサープロファイルでしっかり区分けをして、上がってきたデータや判断結果の戻しデータをやりとりするわけです。このやりとりのための最も簡易なプロトコルとしてはHTTPが使えますが、即時の応答が求められる場合にMQTTを使えるようにしているわけです。

ひとつ欠けると全体の系として成り立たちませんので、今ひとつひとつピースを埋めていっています。だいたいそのピースは埋まってきたかなと思います。

-概念としてはということで、製品はこれからですよね。

佐治 :機能としては使えるようになっていますが、実際に機器側に組み込んでどういう制御をするか、どうやって一般化していくかなどはこれからです。

-他社が持っている製品そのものをコントロールすることはやっていないのでしょうか。

佐治 :制御できる部類のものと、ほとんどできないものがあります。

例えば、加速度センサーのなかには、測定レンジを複数もつものがあります。普段は低加速度測定モードで測っていて、なんらかのしきい値を検知したら高加速度測定モードに切り替える制御ができるのです。そういうところにうまく生かしていきたいと考えています。

鈴木: 今、工場などと話をしている段階ですが、最近、工場の欲求がだんだん出てきています。「最初は監視」でしたが、次に来ているのは「監視したものをどうにかしたい」、例えば「劣化した部品を取り換えたい」などのニーズがあり、その提案をしてくれ、というところまで来ています。

我々はニーズがない機能はSensorCorpusに入れていません。何かの機能を作るということはお客様が実際に「作ってくれ」と言っているからです。プラットフォームについても開発のときから工場や製品に使っていたため仕様が出てきて、それを1年かけて入れていました。弊社が今まで宣伝してこなかったのは、お客様のところにいってコンサルティングをしていたからです。

このプラットフォームはお客様と一緒に育てなければいけないと思っています。プラットフォームは工場でちゃんと使ってくれないといけなくて、工場で使ってくれるとSIerも使ってくれますので、お客様ありきです。

今年に入ってきてから「可視化だけでは足りない、制御をしたい」というニーズが出てきましたので、制御の開発をはじめたというのが現実です。最初に入れたセンサープロファイルというインベントリー(在庫、棚卸などの意味)を入れたのは、多くの企業がそれを欲しいと言ったからです。

さらに、我々は単位の体系も見ています。普通はデータを集めても、データベース自身がどういう単位かと認識するシステムはメタデータとしてありません。

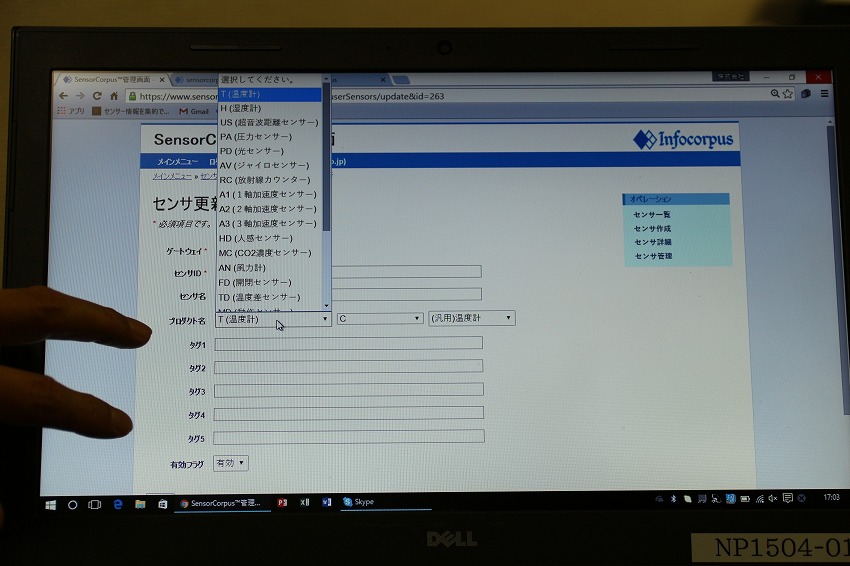

我々はメタデータ上でそのセンサーからきたデータは全て、「温度なのか、湿度なのか、角度なのか」という具合に単位を考えながら見ています。実際は、見ているというか、センサー自身のプロファイルと送られてくるセンサーのデータの属性のプロファイルを紐づけています。いわゆる単位の変換をしているのです。ここも当社の技術になります。

佐治 :例えば圧力は「ミリバール」も「ヘクトパスカル」も「標準大気圧」もあります。相互の変換自体は簡単なのですが、古い機器と新しい機器で使っている単位が違うこともありますので、そういったところもちゃんと正規化していきたいと思っています。

鈴木 :結局どこで正規化させるかなのです。本当はセンサーがすべて標準化されるといいのですが、既に使われている機器もあり、そうはいきません。だったら我々のクラウド側で標準化した方が便利だろうと。お客様も喜んでくれます。そういうのを作らないとダメだと考えています。

我々のプラットフォームもまだまだ課題はありますが、そこにはどんどん投資していきます。IoTが普及しないのは、細かい設定やイベントリー、見た目、分析などがきちんとできないことにありますが、そこの敷居を少しでも下げることでトータル的にみんなが使えるようにしていきたいと思います。我々の製品戦略的にいうと、誰でも使える、安価な価格設定、そういうポリシーです。

-サプライチェーンとは繋がないのでしょうか。

鈴木 :繋いでいきます。我々の中でAPIを定義していますし、分析用のAPIもあります。

佐治 :SCMやERPとの口ですね。サービス連携のためのひとつの口として、制御系、オープンデータ、分析系、こういった部類のAPIと合わせて準備をしています。まだまだこれからですが。

鈴木 :セールスフォースなどの業務システムAPIにも対応させるような業務プランになっています。そうなっていかないと、特にインダストリーIoTは経営の指標でもあるので、業務システムと連動するのが当たり前になってくると思います。

佐治 :データを加工したり変換して出すこともできます。そのデータを外部に出して使ってもらう時に匿名化するといったAPIも用意しています。

鈴木 :こういったものを全部含めてトータルのプラットフォームをお客様に提供していきます。我々はベンチャーですので、まずフィージビリティをやっています。今色々なインフラ会社と組んでいて、データセンターのインベントリと融合させていくとか、SIMとかと対応して、プラットフォームとネットワークを繋げる実証を進めています。ちょうど今年それが加速しています。

-IoTプラットフォームはモノとクラウドをどう繋ぐか、産業用に関しては両方あると思います。例えばSAPやSFAなどもそうですが、既存の経営管理システムとの整合性をどうとっていくかが、今後のIoTプラットフォームの課題になっていくと思います。

企業によっては「単に繋いで返していきましょう」という会社もあるし、それを高速にすることをこだわっている人たちもいるし、ベンチャー相手にとにかく手軽に作ってみなさんが商売できますという人たちもいるし、産業用ということで閉じた世界でお客さんと一緒にやっている人たちもいるので、一言でプラットフォームと言っても色々あります。

そういったときに一番面倒くさい足回りの部分を誰がやるのか、すごく興味があります。狙っているのは御社だけではないのですが、まだ誰も網羅的にやれていない感触を持っております。

鈴木 :どこまでできるかわかりませんが、泥臭いところをチャレンジしていきたいと思っています。そうしないとIoTは難しいので普及しないのです

-日本のアドバンテージは、日本で作られた部品が世界中に散らばっていることです。センサー会社も多いですし、日本は話がしやすいと思います。これが例えばアメリカ西海岸の人たちだったら、クラウドの話しかできません。モノを作ろうとなったらすぐ中国に飛んでいく、それだと産業化は難しいと思います。

それこそ、我々が商売を日本ではじめようと思った本当の理由です。ある程度プラットフォームができれば海外にも行きたいですが、泥臭いところは日本でフィージビリティしなければ絶対広がりません。IoTは日本でやりやすいと思います。

-OSに制限はあるのでしょうか。

佐治 :特にはありませんが、Linuxを推奨しています。あとはOSSベースで組み立てて、コアのところは自前で作り込んでいます。

-ほとんど環境依存しないわけですね。

鈴木 :この製品はグローバルに持っていきたいと思っています。

佐治 :SensorCorpusで表示させる画面は、オーダーがあれば個別のカスタマイズも承っています。

-例えばどういったことを言われるのでしょうか。

佐治 :可視化はお客様によってマッシュアップしたいなど、全然違うオーダーが多くあります。例えば、騒音の計測をしているお客様で、時系列のものと地図上のもの、さらに天候を連動させて見せることをしています。

他は消耗材の劣化を調べるもので、センサー自体は特殊なものではないのですが、そのデータを加工して少し特殊なグラフにして、「このレンジに入ったら危ないよ」と、しきい値判定と組み合わせて通知を出す、というお客様もいます。センシング自体も重要ですが、分析するノウハウはもっと重要、ということですね。

-今後についてですが、全部徹底的に自分たちで作るというやり方と、全てオープンにして好きにやってくださいという2つのパターンがありますが、どちらでいくのでしょうか。

鈴木 :僕の感覚なのですが、ある程度これが大きくなって色んな組み合わせができたときは、一部標準的な部分はオープンソースにしようと思っています。まだIoTプラットフォームの定義もできていない、何もわかっていない状態でそれをやってしまうと混乱してしまいますので、もう少し成熟してきた時を想定しています。その際にはサポートやコンサルティングビジネスのサービスにシフトしようと思っています。

我々もオープンソースを使って開発が加速されたので、やっぱり恩返しをしたいなと思います。

佐治 :私の感覚は鈴木と近いのですが、クラウド側は当分の間は継続的に強化していかなければいけないので、単純にオープンソース化するのでは使ってもらうのがちょっと難しいかなと思っています。そして、クラウド側にIoTプラットフォームをしっかり作り込むだけでなくて、今後はIoTプラットフォームを組み込み化していくことも必要だと考えています。プラットフォームが色々なところに載っていく、色々なところに載せるところはオープンソース化して広く使ってもらうとか、そういう考え方を持っています。

-モノ側の方ですか。

佐治 :そうですね、ゲートウェイなどのエッジ側ですね。エッジ側にインテリジェンスを持たせたいと思っています。

鈴木 :いきなりエッジにはならないことは、我々も良く分かっています。よくエッジだエッジだと言われますが、クラウドとエッジは相乗効果ですので、まずはクラウドをきっちりやります。今年になってMQTTなどを実装したのはその最初のステップです。

-MQTTブローカーが入ってしまえば、インとアウトが作れると思うので、あとは端末がどこまでやれるかという話ですよね。

佐治 :そこをわかってくださる方って実は少ないのです。ブローカーを組み込むことで、機器やクラウドの構成をとてもシンプルにすることができるのです。

-本日はありがとうございました。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。