昨今、社会課題の複雑化に伴い、求解に膨大な計算量を要する問題が増えており、従来型のコンピュータの処理性能を超えた高速な計算が可能な量子コンピュータの実用化が期待されている。様々なアーキテクチャの量子コンピュータの開発が進んでいるが、NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum device)と呼ばれる現状の量子コンピュータで扱える量子回路はノイズの影響を除去しきれず、実用的な問題を解くには様々な課題がある。

そのような中、正確に計算できる実用的な誤り訂正量子コンピュータ(FTQC:Fault Tolerant Quantum Computer)の実現には、十数年以上を要すると予測されている。加えて、FTQCの実現と同時に量子コンピュータをすぐに実用化できるように、現時点から量子アプリケーションの開発を並行して進めることが重要だが、現状の量子コンピュータは量子ビットエラーなどの問題があり、長いステップの計算が正確に行えない難題がある。

一方、量子シミュレータは、エラーの問題がないため長いステップの量子計算シミュレーションが実行可能だが、従来型のコンピュータ上で量子計算を模擬するシステムであり、量子コンピュータの実現により期待されている計算の加速、いわゆる、量子加速は実現できない。

富士通株式会社と国立研究開発法人理化学研究所(以下、理研)は、理研RQC-富士通連携センターにおいて、理研が2023年3月に公開した64量子ビット超伝導量子コンピュータの開発ノウハウをベースに新たな64量子ビットの超伝導量子コンピュータを開発した。

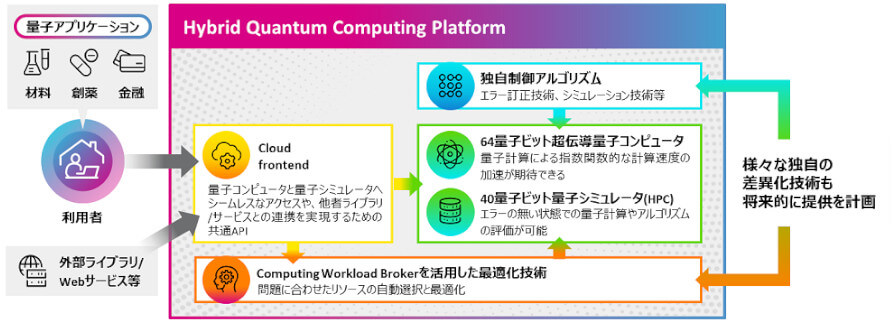

さらに、富士通は理研の支援を得て、同コンピュータと40量子ビットの量子コンピュータシミュレータを連携させて利用できるハイブリット量子コンピューティングプラットフォーム「Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform」を開発し、企業や研究機関に提供を開始した。

同コンピュータは、理研が、文部科学省光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)「超伝導量子コンピュータの研究開発 Grant No.JPMXS0118068682」の助成を受けて、2023年3月に公開した64量子ビット超伝導量子コンピュータをベースに、日本電信電話株式会社(以下、NTT)の協力も得て、連携センターで開発した。

量子コンピュータの演算機能の中心を担う64量子ビット集積回路チップには、理研の量子コンピュータと同様の垂直配線パッケージを採用しており、将来的な規模の拡大に適用可能な拡張性を備えている。また、NTTの構築した量子ビット制御ソフトウェアを用いて量子ビットの制御を実現した。同コンピュータにより、理想的には最大で2の64乗個の状態の重ね合わせ計算が可能になり、従来のコンピュータでは困難な問題の求解が期待できる。

他方、同プラットフォームはアマゾンウェブサービスのサーバレスコンピューティングサービス「AWS Lambda」などを活用したクラウドアーキテクチャを実装しており、量子コンピュータと量子シミュレータに対して共通のAPIを介したシームレスなアクセス環境を、富士通と理研との共同研究を通して企業や研究機関に提供する。

これにより、特に、量子化学計算における分子エネルギー計算のためのVQE(Variational Quantum Eigensolver)や、金融分野における量子機械学習アルゴリズムなど、従来のコンピュータと量子コンピュータが連動するアルゴリズムの開発において、量子コンピュータと量子シミュレータを状況によって使い分ける技術のほか、将来的には同プラットフォームと外部の量子化学計算ライブラリなどの連携機能も期待される。

また、ノイズによるエラーを含む量子コンピュータを用いた計算結果とノイズを含まないシミュレーションによる計算結果の比較などが容易となり、量子アプリケーションにおけるエラー緩和アルゴリズムの性能評価などの研究の加速に寄与する。

同アルゴリズムでは、大きな分子を複数の小さなフラグメントに分割する量子化学計算手法Density Matrix Embedding Theory(DMET)と量子アルゴリズムを利用して、大規模な分子を高精度に計算する。分割計算した個々のフラグメントの結果を結合する量子計算においては、計算量が小さい特長に着目し、結合計算に部分的に量子シミュレータを用いることで、ノイズ影響の大幅な軽減が求められる中でも計算時間の増大を抑えつつ高い精度を得られるようになる。

同アルゴリズムをH12(水素原子12個からなる水素鎖)の基底エネルギー計算に適用し、量子コンピュータのノイズ影響を軽減するAIによる量子計算補正技術と組み合わせることで、既存の古典アルゴリズム(CCSD(T))(※)を上回る精度でエネルギー計算が実行できることを確認した。将来、同技術を同プラットフォーム上で提供していくとのこと。

連携センターでは今後、さらに大規模な1,000量子ビット級の量子コンピュータの実現を可能とする技術開発に取り組み、開発した技術は順次、同プラットフォームを通じて展開していく計画だという。富士通と理研は、量子コンピュータの実応用に向けた連携体制を強化し、量子計算シミュレーション技術の研究開発や量子コンピュータとHPCの連携のためのソフトウェア技術の研究開発も推進するとした。

また富士通では、量子シミュレータを用いた量子アプリケーションの開発について、富士フイルム株式会社、東京エレクトロン株式会社、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社、三菱ケミカルグループ株式会社とそれぞれ共同研究を行ってきたが、同プラットフォームの活用についても並行して検討を進めていく方針だ。

※ CCSD:Coupled Cluster Single, Double,(and Triple)の略。量子化学計算において高精度計算として知られている計算手法。

プレスリリース提供:富士通

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。