IoTデバイスを開発する時には、そのデバイスの「詳細かつ正しい電流」を測るための測定器が必要だ。キーサイト・テクノロジー合同会社 アジアパシフィック統括 マーケティング部門 ビジネスデベロップメントマネージャー 佐藤孝宏氏と高野修平氏へのインタビュー後編は、前回の事例以外に具体的にIoTデバイスでどういうことを測定するのかを伺った。

はじまりは、正しく1秒をきざむ時計に使われる、正しい周波数を発生する信号発生器

-電気の測定というと私はオシロスコープを思い浮かべますが、キーサイト・テクノロジーのスタート時もオシロスコープからでしょうか。

高野: オシロスコープは、キーサイト・テクノロジーの中では比較的新しい測定器です。最初はまだヒューレット・パッカード社であったころのことで、「信号発生器(オーディオ発信機)」です。

(※キーサイト・テクノロジー社は、ヒューレット・パッカード社から分社したアジレント・テクノロジー社から、さらに分社した形で創業している)

これは「周波数の正しい信号を出す」という、それだけの機械です。例えばクラッシックのコンサートなどで基準の音を出して、みんなで音合わせをすると思いますが、同じようなことを電気の世界でもやらなければいけません。

さらに、最初の製品は音響用でした。システムの基準値がちゃんと合っているか確認するために音叉(おんさ)みたいなものが必要で、そのリファレンスになる測定器を弊社が作りました。正しく100Hzだったら100Hzが出ていると表示する信号発生器です。

他にも、今は変わってしまいましたが、10年前くらいに世界の標準時を決めていた「セシウム原子時計」はキーサイト・テクノロジーの前身となる、ヒューレット・パッカードの製品です。これが、正しく1秒をきざむには、正しく信号を発する機械が必要です。

-「正しく1秒をきざむ」、そう聞くとすごさが染みてきました。

高野: 話題の製品はまだあります。2010年にはやぶさが帰ってきましたよね。あれを見つけたのは、弊社の測定器です。はやぶさが出している信号は非常に小さいのですが、地球上から測定することができました。

![そのIoTデバイス、本当に10年動きますか? キーサイト・テクノロジー インタビュー②[PR]](https://iotnews.jp/wp-content/uploads/2017/02/20170126-132A9716.jpg)

橋梁管理センサーデバイスのテストは適正に行われているのか?

高野: 最近の展示会を見ていると、橋梁管理などのIoTのセンサーデバイスは「10年電池の交換がいりません」というのが合言葉のようになっているようです。しかし、話を伺ってみると、電池交換なしで10年間本当に動くのか、ちゃんと測ってはいないようです。

本当は実際に10年という時を経る必要あるのですが、10年といわずとも、「消費電力を下げたデバイスをリリースしたい」という時などは、自分が作ったデバイスの詳細な動き、それも小さい電流値から大きい電流値まで一度に見るということが必要で、それを詳細に、かつ正確に測る測定器が必要になっています。

佐藤: 異常データを検知して、それを信じて現場に行ったら「実はセンサーのノイズだった」ということもあります。そのようなことが頻発すると、今まで人が作業していたのと変わらないので、意味がなくなってしまいます。

-センサー自体の信頼性を上げていくことは、今後重要になりますね。工場は世界中にあるので、御社のように世界的に展開されている企業はやりやすいかと思います。様々なサポートが、その国その国で受けられるでしょうから。

高野: 実際にそうしたことは多々ありまして、その時には各地域セールス部隊や、サポート部隊と連携して、お客さまサポートにあたっています。

医療機器などの極小電流波形を見ることができる測定器、デバイス電流波形アナライザCX3324A

-こういった微小な電気信号を取得できるということは、医療機器の世界などでは非常に重宝がられるのではないかと感じました。心臓ペースメーカーなどは、止まることが許されないですよね?

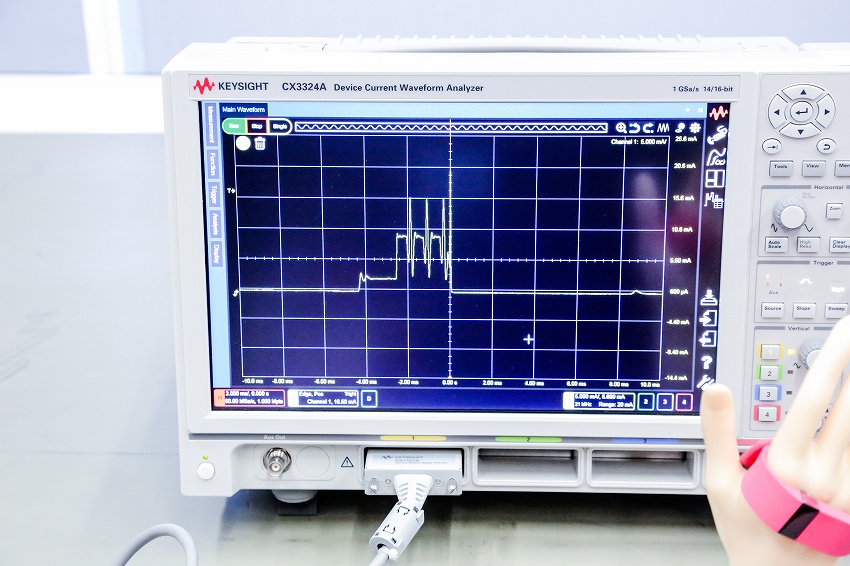

高野:(前編で紹介した)N6705Bは、オシロスコープで電圧の波形見る測定器ですが、この「デバイス電流波形アナライザCX3324A (以下、デバイス電流波形アナライザ)」はその電流版でもっと小さな電流、150pA(ピコアンペア)まで測ることができるので、医療機器の測定などにも向いています。

N6705Bは波形の帯域が数100KHzほどの信号を見ることができるのですが、この「デバイス電流波形アナライザ」は最大で140MHzです。

「デバイス電流波形アナライザ」では下記のような微小なスパイクを見ることができます。

高野: これが何に効いてくるかというと、こういうスパイクは、最終的にはノイズになります。特に体に付けるモノは、体に影響を与えるためノイズ対策が厳しいのですが、どういう時にどういうノイズが出ているか、まず見ることができなければいけません。

このデモだと、電源に小さなスパイクがあります。もし、このスパイク乗った状態でICチップに電源が供給され、ICは何らか信号を出すとします。信号を出す時に、そのスパイクも一緒に重畳して出すことになります。これが増幅されていたりすると、結果的に大きなノイズの原因になるのです。

つまり、こういったノイズの原因を見つけるためには、小さいレベルのスパイクを正確に測ることができる測定器が必要になるということです。

このようなマイクロアンペアのレベルで140MHzの速さの信号を捕捉できるのは、現在、世界にこれだけです。この製品の登場までは、こういったトラブルに対して、何が原因なのか、突き詰めて見たくても見ることができない、という状況だったのです。

CX3324A デバイス電流波形アナライザ

高周波デバイスを作るソフトウェアのマーケットでは7割のシェアを持つ、キーサイト・テクノロジーの未来

-今後について聞かせてください。

高野: 「IoTで電気の測定」というと、末端のデバイスの話になりますが、「IoT」と聞くと真っ先に思い浮かぶのがビッグデータやAIです。

今後、キーサイトはIoTの電気測定だけではなく、「大量のデータを集めて、解析して、次のモノづくりに生かす」という仕組みづくりの中に、入っていこうとしています。

デバイスだけではなく、データを収集する環境や、使われるソフト、そして当然そこにはセキュリティの話が出てきます。今後、IoTの世界にいる人たちにもっと貢献できるような会社になっていきます。

-測定だけにとどまらず、ソフトウェアも作られるということでしょうか。

高野: はい。実際、電気の回路を作るソフトウェアというのは、昔からやっております。もともと社内で測定器を作るためのソフトウェアだったのですが、外販するようになって、30年ぐらいです。

高周波の設計に強いツールで、実は高周波デバイスを作るソフトウェアのマーケットでは7割ぐらいのシェアがあります。それは回路設計、電気回路の設計のソフトウェアですが、そこだけではなく、データ収集や解析のソフトウェアも作っていくために、アトランタのジョージアテック大学の近所にソフトウェアの開発センターを作りました。そこで新しいソフトウェアのエンジニアをどんどん採用します。

![そのIoTデバイス、本当に10年動きますか? キーサイト・テクノロジー インタビュー②[PR]](https://iotnews.jp/wp-content/uploads/2017/02/20170126-132A9748.jpg)

-確かに高周波のデータを取れる技術を持っているということは、その先の例えば産業PCやゲートウェイで、「どのようにデータを綺麗にしていくか?」からはじまり、「どう蓄積していくか」に繫がりますね。今後に期待しております。

▼キーサイト社内に自社製品を持ち込み、様々な測定器でテストをすることが可能

Center of Excellence(CoE)ルームを活用し、最新の測定ソリューションを試したり、各種コンプライアンス試験の事前確認を行うことができます。詳しくはこちら。

ダウンロード可能:アプリケーションノート集 -IoTデバイスに向けられる期待と技術チャレンジ

バッテリー寿命の予測を確実にすること、ノイズによる誤動作を防止することは、エンジニアにとっては大きなチャレンジです。IoTデバイスの電流変動パターンを把握して、ユーザーが期待するバッテリーの長寿命を実現する – そんな消費電力の解析手法についてキーサイトのIoTテストソリューションをご紹介します。詳しくはこちら。

関連展示会:二次電池展/バッテリージャパン

記事の中で紹介した「Fitbitの測定デモンストレーション」を二次電池展で行います。是非キーサイトのブースへお越しください。

・会期:2017年3月1日(水)、2日(木)、3日(金)

・会場:東京ビックサイト

・詳しくはこちら

【関連リンク】

・キーサイト・テクノロジ―

・CX3324A デバイス電流波形アナライザ

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。

![そのIoTデバイス、本当に10年動きますか? キーサイト・テクノロジー インタビュー②[PR]](https://iotnews.jp/wp-content/uploads/2017/02/20170126-132A9740.jpg)