特集「DX KEYWORD TEST」では、DXで必須となるキーワードに関するテストを実施。

さらに、4枚の図を使って、サクッと解説します。今回のキーワードは「BIツール」。全問正解目指してがんばってください!

解説編

ここからは、DX KEYWORD TESTの設問を図解していきます。

意思決定に役立つBIツールとは?

「ビジネス」と一言で言っても、形があるモノを作っている場合もあれば、そのモノを運ぶことがビジネスであったり、形のないサービスとして提供していたりとさまざまです。

しかし、どのような業種業態であっても、日々たくさんの情報が生まれていることは共通しています。

それがどのような関係性で、どんな意味があるのか、頭の中だけで組み立てるのは大変です。

そこで、役に立つのがBIツールです。

BIツールは、ビジネスインテリジェンスツールの略で、ビジネスにおける意思決定を支援するツールです。

では、具体的にどのように意思決定を支援するのでしょうか。

BIツールは、簡単に言うと、ビジネスにおけるデータを抽出し、必要な形にまとめて可視化するツールです。

さまざまなデータをひとつにまとめて、ダッシュボードやレポートに、グラフやチャートなどのわかりやすい形で表現してくれます。

例えば、家計のお金の管理にBIツールを活用したとします。

家計のお金の流れには、大きく収入と支出、貯蓄や投資資産、借金の返済などがあります。

そしてそれぞれに、細かな要素があります。

支出には、食品や日用品などの日々の生活にかかるお金や、居住費や通信費などの固定費、交際費や洋服代など、臨時的に出ていくお金などがあります。

収入には、給与や事業利益、投資収入や年金などが考えられるでしょう。

貯蓄や投資資産には、株式や証券、不動産屋や投資信託などが挙げられます。

借金も複数箇所から借り入れていたら、返済額や返済期日がそれぞれにあります。

BIツールは、こうしたさまざまな要素のデータをひとつにまとめて、意味ある情報として可視化してくれます。

例えば、収入と支出の比較を棒グラフで表示して収支の見直しをしたり、どのような項目の支出が多いかを円グラフで表示して、節約できる箇所はないか考えたり、数年単位の投資結果を折れ線グラフで表示して振り返り、適切な投資判断を行ったりといったことが可能です。

このように、BIツールをうまく活用すれば、現在や過去を見直して、将来どうしていくかを計画することができます。

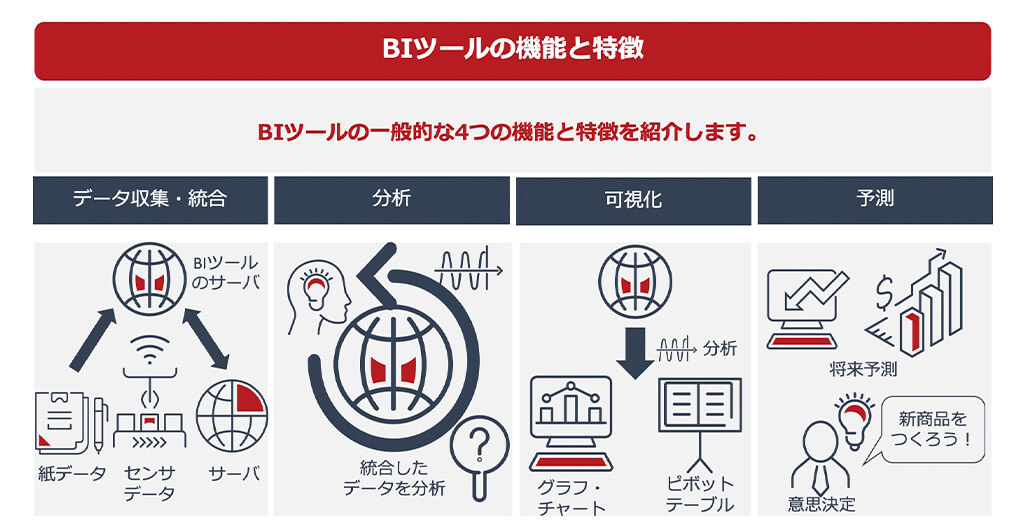

BIツールの機能と特徴

次に、BIツールをさらに理解するために、一般的な機能の一部を紹介します。

1つ目の機能は、データの収集と統合です。

ビジネスで生まれるデータは、紙に書かれた日報から、センサーから取得したデータ、BIツールとは別のシステムのサーバーのデータなど、いろいろな形式のものがあります。

こうしたいろいろな形式のデータを収集して、BIツールが提供しているサーバーに統合します。

2つ目が、分析機能です。

統合されたデータを分析して、トレンドやパターンを見出します。

データ分析には、統計手法や機械学習、データマイニングなど、さまざまな手法やツールが利用され、目的に応じて分析を行います。

3つ目が、データの可視化機能です。

分析したデータを、視覚的にわかりやすく表現するために、可視化してくれる機能です。

PCやスマートフォンなどのダッシュボードで、グラフやチャート、ピボットテーブルなど、誰が見てもひと目でわかりやすい形で表示してくれます。

また、より詳細な分析結果や洞察をまとめてレポートとして出力したり、これらを定期的に報告するよう自動化したりすることもできます。

これにより、重要な指標やKPIを一覧表示して、リアルタイムにビジネスの状況を把握することができます。

分析結果や洞察を関係者に共有することができるため、ビジネスの意思決定や報告作業をサポートします。

4つ目が、予測機能です。

過去のデータや市場のトレンドデータなどから、将来のトレンドや予測を行います。

これをもとに意思決定をしたり、準備したりすることができます。

こうした基本的な機能をもとに、さまざまな企業がBIツールを提供しており、特定の業界や機能に特化していたり、パッケージ化されていたりします。

BIツールを選ぶ際には、自社の目的に合った機能を重視して、ツールのデモやトライアルを試してみましょう。

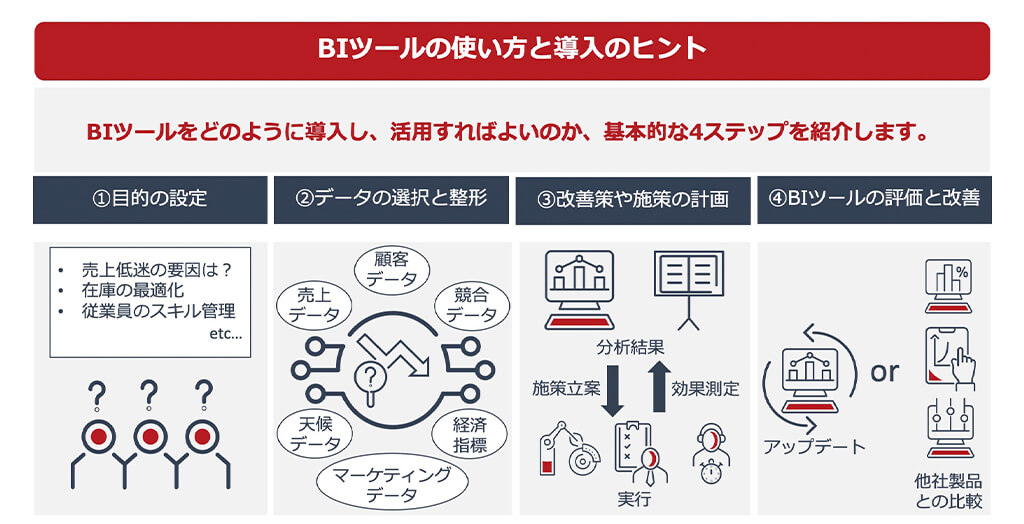

BIツールの使い方と導入のヒント

BIツールの大まかな概要や機能はわかりましたが、具体的にどのように導入して活用すればいいのでしょうか。

もちろん、業界や会社の体制、BIツールの種類により異なりますが、BIツールを導入し、活用する際の基本的な流れを、4つのステップで紹介します。

ステップ1:目的の設定

まずは、BIツールを活用して何を分析するのか、目的や課題を設定します。

例えば、「売上の低迷に影響を与えている要因を知りたい」「在庫を最適化してコスト削減したい」「従業員のスキル管理が行えていない」などです。

ステップ2:データの選択と整形

1つ目のステップで設定した問いに、どのようなデータが必要なのかを考えます。

例えば、「売上の低迷に影響を与えている要因」を知りたい場合、売上データに加え、顧客データや広告活動に関するマーケティングデータ、競合他社のデータや天候・経済指標などの外部データなどが挙げられるでしょう。

また、分析する際に、データが間違っていたり情報が足りなかったりすることを防ぐため、データの整形やクレンジングが必要となる場合もあります。

そうした場合は、データの整形やクレンジング機能があるBIツールを選択するか、自社で行う体制をつくるなど、データが正確かつ信頼性がある状態にするための手順を確立しましょう。

ステップ3:改善策や施策の計画

BIツールで得られた分析結果をもとに、必要な改善策や施策を計画して実行します。

そしてその改善策や施策が、効果的であったかどうかを評価して、必要であればアクションプランを軌道修正していきます。

ステップ4:BIツールの評価と改善

当然のことですが、BIツールはビジネスにおける目的を達成するために導入されます。

そこで、BIツール自体の定期的な評価とフィードバックを行い、目的や必要に応じてツールを最適化しましょう。

また、新たな機能や技術の導入を検討して、常に最新の状態を保つことが重要です。

これら4つのステップは、BIツールを提供している企業が、伴走サービスやパッケージサービスとして提供しているケースもありますが、ある程度自社で考えておいた方が、適切なBIツールを選択することができます。

あらかじめ適切な使い方と導入の計画を立てることで、BIツールの価値を最大限に引き出すことができるでしょう。

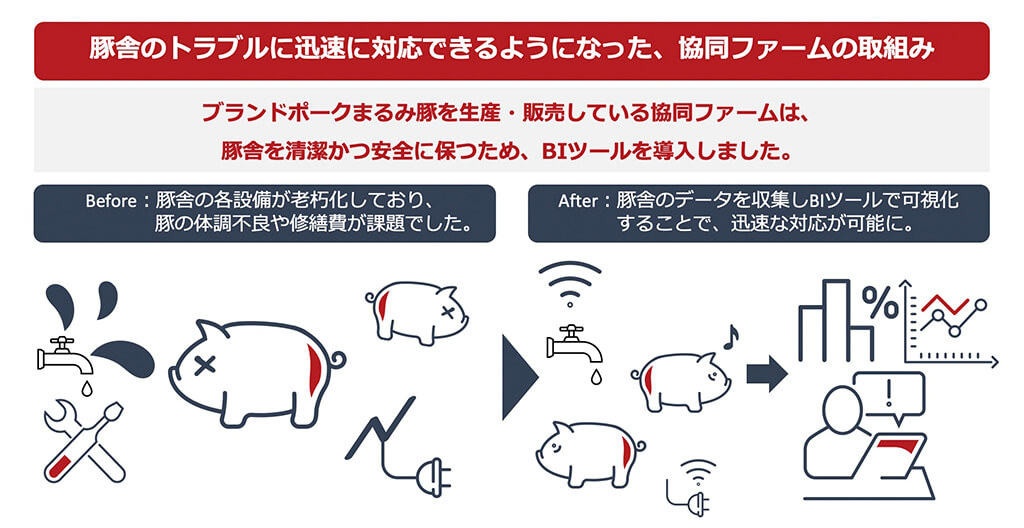

豚舎のトラブルに迅速に対応できるようになった、協同ファームの取組み

有限会社協同ファームは、ブランドポークのまるみ豚を生産・販売しています。

豚舎内の各設備は老朽化が進んでおり、水道管からの水漏れや、除糞装置のケーブルの遮断、排水管のつまりなどの故障やトラブルが起きていました。

水に濡れて体温が下がった豚は体調を崩す場合もあり、最悪の場合は命を落とすこともあったそうです。

また、従業員はそのたびに補修や後始末などの作業をする必要があり、人件費や修繕費などを含めると、被害総額がひと晩で数十万から数百万にのぼることもありました。

そこで、各豚舎の給水量、餌の供給量、集糞・浄化槽の稼働状況、温度・湿度・CO2のデータをBIツールに集めて、その情報がほぼリアルタイムに可視化されるようになりました。

全ての情報がひとつのダッシュボードに可視化されることで、それぞれの状況を個々の画面で見る手間がなくなり、簡単に豚舎の状況を把握することができます。

これにより、適切な換気や清掃をこまめに行うことができ、清潔な環境を整えることができるようになりました。

さらに、コミュニケーションツールとも連携して、設定していたしきい値を超えた場合には、全従業員にアラート通知されるようにしました。

これにより、異常発生時の迅速な対応が可能となったのです。

また、日々のデータを長期間溜めることで、新たな気づきを導き出すための分析に役立たせています。

例えば、ダッシュボード上の給水量の変化を時系列で見ることによって、豚の活動パターンが推測できるようになるなど、新たな気づきも生まれたそうです。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。