特集「DX KEYWORD TEST」では、DXで必須となるキーワードに関するテストを実施。

さらに、4枚の図を使って、サクッと解説します。今回のキーワードは「ドローン」。全問正解目指してがんばってください!

解説編

ここからは、DX KEYWORD TESTの設問を図解していきます。

ドローンってなに?ラジコンと何がちがう?

テレビ番組やYouTube動画をみていると、大自然を走る車や列車の姿を上空から見下ろしている光景を目にすることがあります。

これは、ドローンという航空機を空に飛ばし、搭載してあるカメラで撮影されることによって、撮れている映像です。

「ドローン」はここ十年くらいかけて、すっかり聞きなれてたワードになりましたが、あらためて、ドローンとは何かを、はじめに確認しておきたいと思います。

ドローンは無人航空機の一種です。無人航空機は、「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義され、たとえば、ドローンやラジコンが該当します。

ちなみに、ドローンのなかでも、100g未満の機体はトイドローンや小型ドローンなどと呼ばれ、無人航空機には該当しません。

無人航空機の場合、飛ばす前に機体を登録しておかなければならなかったり、飛行してよい区域に制限がかかったりするのですが、トイドローンだと、そういった制限は緩いとされています。

なお、本講で、今後「ドローン」というときは、100g以上の産業用途に使われているような機体を指しますので注意してください!

ところで、無人航空機の定義にはドローンもラジコンも当てはまると言いましたが、ドローンとラジコンの違いはなんでしょうか。

2つの違いとして、よくされている説明は、「自律しているかどうか」です。

たとえば、強風にあおられたときを想像してみてください。ラジコンを飛ばしている時は、ラジコンが変な方向に飛んでしまったりしないよう、プロポとよばれるコントローラーを使って、あなた自身が機体を制御しなければなりません。

一方、ドローンにはフライトコントローラーと呼ばれる装置を搭載されています。フライトコントローラーは人間でいう脳みそにあたる部分で、センサーの情報やコントローラーの指令にもとづいて、機体の姿勢や速度を制御することができます。

なので、強風にあおられたとしても、ドローンは、機体の傾きをセンサーで検知し、機体を水平にするために必要な制御をおこないます。

このようにフライトコントローラーがあることで、ドローンはラジコンとちがい、自律飛行ができているのだと覚えておいてください。

ドローンで、産業はどう変わる?

ドローンは、様々な産業分野で活用が進んでいます。

例えば、点検、農業、物流、土木・建築、空撮、防犯などが挙げられますが、ここでは、近年とくに利用が活発になっている、点検、農業、物流の3つを例に、どのようにドローンが使われているのかを紹介します。

ドローンで点検

まずは点検です。

建物や設備は古くなったり、錆びたりするため、定期的な点検が必要です。

しかし、高い建物や橋などの点検は、高所での作業となる場合が多く、転落などの危険が伴います。また、人が点検するための足場を組んだり、人が乗ることのできるリフトがついた高所作業車を用意したりする必要があり、コストがかかっていました。

そこで、ドローンの出番です。カメラを搭載したドローンが浮遊しながら、点検するものの状態を撮影します。作業員は、リアルタイムの映像や撮影した画像の中から、劣化や錆びが写っているものを見つけて、点検報告書を作成します。

なお、撮影した画像が膨大な量になってくると、人の目で行うのは非効率な場合があるので、AI(人工知能)をつかって、不具合箇所が写りこんでいる画像を自動で抽出する場合もあります。

こうして、点検にドローンを活用することで、人が高所で作業をする必要がなくなり、作業員の安全を確保しながら効率的に点検をすることができます。

もちろん足場や高所作業車も必要なくなるため、コスト削減にもつながります。

ドローンを使った農業

次に農業です。農産物を育てる畑が、広大な敷地や斜面である場合、農薬散布や種付けなどの作業は人にとって過酷な作業です。

そこで、ドローンを活用し、種や農薬をまいたり、農作業に必要なモノを運んだりすることで、作業者の負担を減らすことができます。

また、作物の生育状況や土壌の状態、虫や雑草の発生状況などをドローンのカメラで撮影して、その映像をもとに分析をする取り組みも行われています。これにより、収穫量を予測したり、農薬の使用量を決めたりすることができます。

ドローン物流

最後に物流です。

山間部や人口が減少した過疎地域では、大手配送会社の配送が行き届かず、配送の頻度が少ないため、そこで暮す人にとっては不便を感じることも少なくありません。また、災害が起きると過疎地域は孤立化してしまい、食糧や衣料品といった救援物資を届けることができなくなってしまう場合もあります。

そこで、主に障害物の少ない河川上空を利用して、ドローンに食品や医薬品などを運んでもらうという実証実験が各地からはじまっています。中には、実証実験にとどまらず、実際にサービス化された例もあります。

今後さらに実用化が進めば、ドローンが荷物を運んでいる姿を目にする機会が増えるかもしれません。ただし、将来、ドローンだけで荷物の輸送が行われる、ということは現状考えづらいです。実際に、サービスが始まっている地域もトラックでの輸送と組み合わせながら、物流全体を効率化していくことを目指しています。

みなさんの産業分野では、ドローンはどんなふうに使われているのでしょうか。ぜひ調べてみてください。

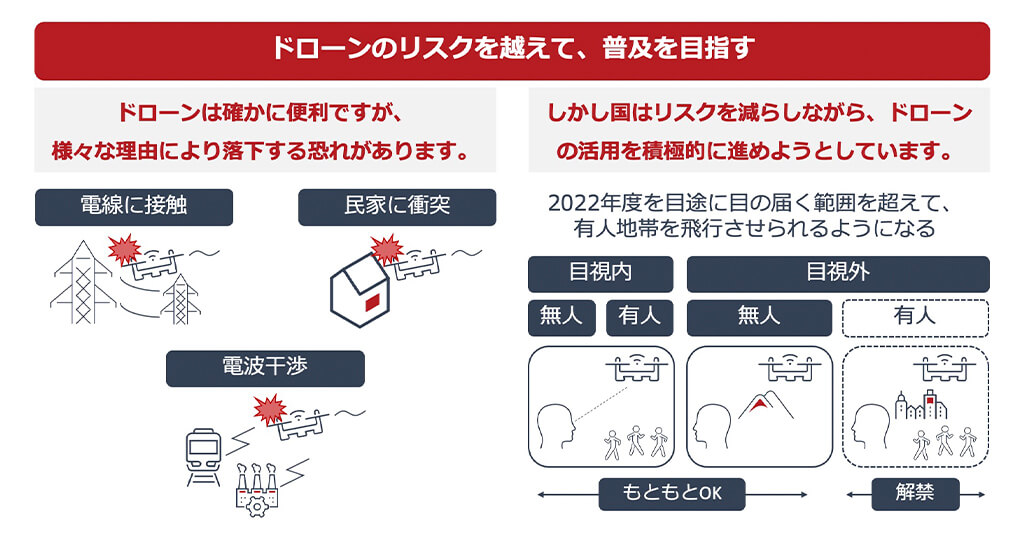

ドローンのリスクを越えて、普及を目指す

実は、ドローンには大きな課題があります。それは、安全性をどうやって確保するのか、という問題です。

ドローンは確かに便利ですが、電線に接触したり、民家の屋根に衝突したり、電波干渉をうけて制御不能になるなど、落下するリスクもあります。

実際、国交省の発表によれば、2021年4月~2022年3月の1年間で、139件の事故が報告されています。ドローン墜落による初の人身事故は2017年に起きていて、建設工事現場で飛行させていたドローンが障害物に接触し、男性作業員の顔面に墜落しました。男性は顔を数針縫ったそうです。

このような安全性の問題があり、ドローンはこれまで一定の制限を加えられており、目の届く範囲内でしか使えなかったり、目の届く範囲を超えて使う時には人のいないエリアで飛ばすことがルールとなっていました。

しかし、日本政府としては、規制を強化するよりもリスクをきちんと管理したうえで、社会にドローンを普及させていく方針です。

実際に、日本政府は操縦ライセンス制度、機体認証、運用ルールの整備など進めており、2022年末に、人がいるエリアでも、目の届く範囲を超えた使用が許可されるようになりました。

これにより、ドローンのさらなる利用が進むと言われていて、特に市街地での物流や警備などで注目が集まっています。

ちなみに、ドローンに関する制度設計の方向性は、官民の専門家・関係者の協議のもと「空の産業革命に向けたロードマップ」としてまとめられています。

日本政府が、ドローンの環境整備、技術開発、社会実装をどのように今後進めようとしているのかが、わかるようになっています。ドローンビジネスにたずさわる方なら、必ず目を通しておきましょう。

大型の設備をドローンで点検、日本製鉄の取組み

鉄鋼メーカーである日本製鉄株式会社は、鉄鉱石や原料炭などの原材料をもとに、自動車、建築、造船、産業機械など、あらゆる産業に欠かせない鋼材製品を生産しています。

日本製鉄は全国に生産拠点をもっていますが、茨城県にある鹿島製鉄所ではベルトコンベヤーの点検に、ドローンを使い始めています。

なぜ、ドローンを使った点検が必要なのでしょうか?

鹿島製鉄所は、1968年に立ち上げられた製鉄所です。設立から半世紀が経過しているため、あらゆる設備が老朽化しています。これらの老朽化した設備の故障を防ぐには、点検が重要です。

しかし、点検はそんなに簡単なことではありません。というのも鹿島製鉄所は、東京ドーム220個分の広大な敷地に建てられており、人手で点検をするとなると、それなりの人数と時間がかかってしまうからです。

原材料の保管場所である「原料ヤード」1つとっても点検は大変です。まず原料ヤードは広大な敷地のうちの約3分の1を占めており、さらに、保管している原材料を次の工程に送るために、長い長いベルトコンベヤーが何列も設置されています。これらのベルトコンベヤーの点検に人手と時間がかかるのは言うまでもありません。

本来、老朽化した設備は故障しやすいものです。そのため、こまめに点検する必要があるわけですが、大型の設備となると、一度の点検でさえ骨が折れるため作業となるため、頻度をあげて実施するのは難しいとされてきました。

そこで、日本製鉄は、ベルトコンベヤーのローラーなどに異常がないかを効率的に確認するため、一般カメラと赤外線カメラを搭載したドローンを活用しました。ベルトコンベヤーのローラーに、摩耗や劣化、障害物の挟み込みなどあれば、その箇所が熱を持つため、熱エネルギーを視覚化する赤外線カメラによって検知できます。

ドローンを活用した結果、1回120分を要していた点検が、20分に短縮できたそうです。さらに、1回あたりの点検にかかる時間が短縮できたことで、月1回の点検であったところを、月5回に増やすことができたそうです。

さらに、これまでは異常かどうかは人が音を聞いて判断していたところを、映像やセンサで的確に点検できるようになり、トラブル回避の確率が上がりました。

つまり、これまでよりも効率性と正確性が増したというのがこの事例の効果になります。

今後は、ベルトコンベヤーだけでなく、野積みされている原材料を上空から撮影することで数量を測定したり、配管設備といった狭い箇所の点検にもドローンを活用していくそうです。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。