アイディアのきっかけは、Amazonのカンファレンス「re:MARS」

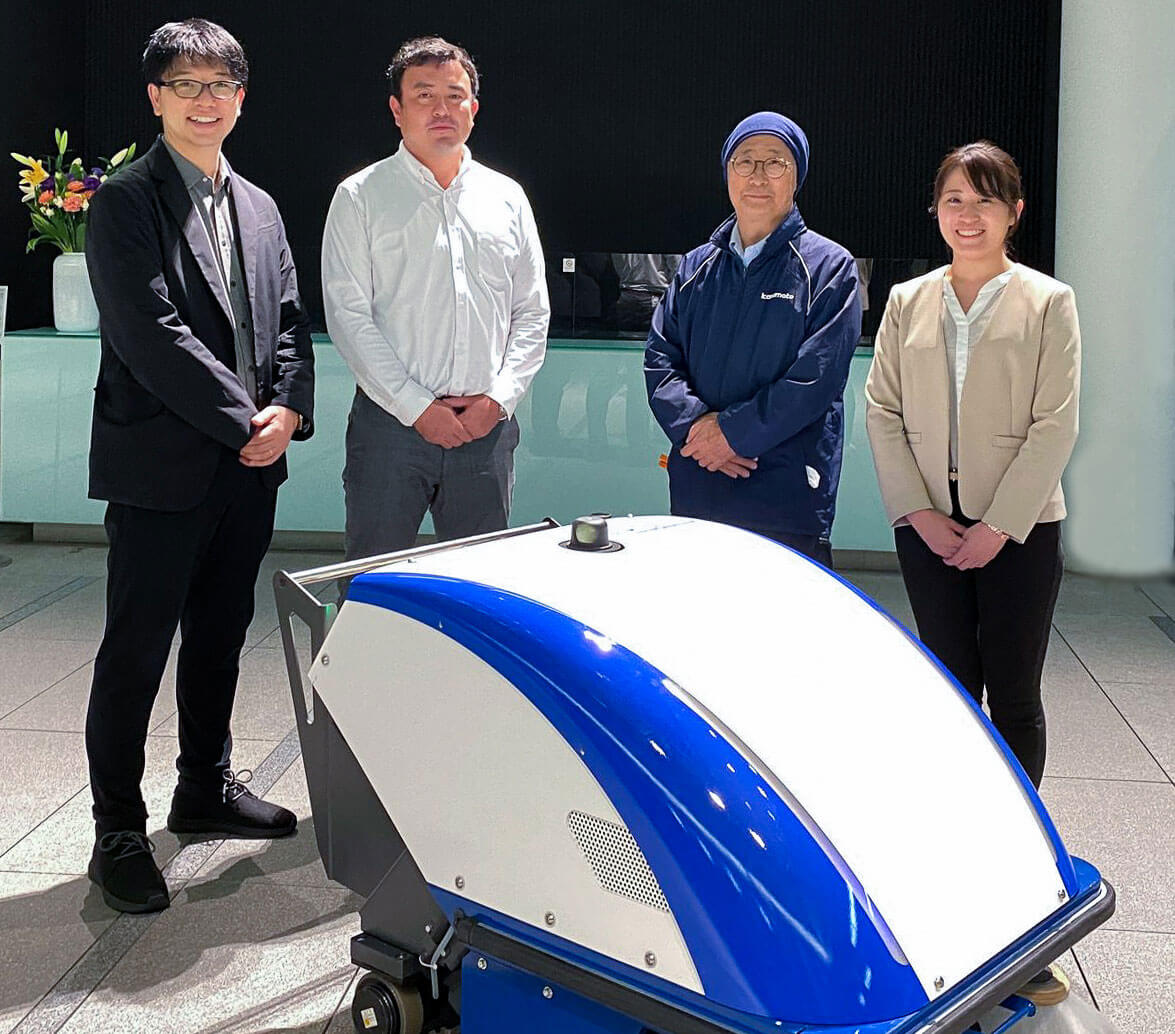

建設ロボットプラットフォームの開発には、竹中工務店の他、建機レンタル会社のカナモト、鉄鋼・機械・電機商社の岡谷鋼機、異常検知を目的としたAIソリューションの開発などを手がけるブレインズテクノロジーの3社が関わっている。カナモトは、ロボットの開発と販売、保守メンテなどを広く行う。岡谷鋼機は、同プラットフォームをさまざまな企業、業界にひろく展開するためのパートナーとしてタッグを組んでいる。

ブレインズテクノロジーは、AWSを基盤とするシステム開発を手がけた。同社工場長/CTOの中澤宣貴氏は、次のように語る。

「弊社が支援した技術は、AWSのロボット開発向けサービスであるRoboMakerの上に、CADデータからシミュレーション空間を構築すること、また、そこでできた地図や経路の情報をロボットに渡すことです。今回はまず、クラウドとロボットをつなげるというプラットフォームの基本部分を構築することができました。今後は弊社の強みであるセンサーや画像のデータの解析というアプリケーションの実装も進めていきます」

竹中工務店が運用する、エレベーターやタワークレーンといった工事用機械の遠隔管理システム「℃(ドシー )」の異常検知機能には、岡谷鋼機からの提案でブレインズテクノロジーのAIソリューションが採用されている。両者の関係は、ここから始まった。

そして2019年 、中澤氏や永田氏など両社のメンバーは、ラスベガスで開催されたAmazonのカンファレンス「re:MARS」に参加した。そこでAmazonは、「Amazon GO」などの店舗や物流倉庫の最適化に、CADデータによるシミュレーション空間を活用するという手法を発表していた。その内容に、中澤氏らは感銘を受けたという。「現場に行かずに空間を把握するという手法に、ピンときました。BIMのデータを使えば、シミュレーション空間はつくれます。それから、シミュレーション空間とロボットを連携させようというアイディアが生まれました」と中澤氏は語る。

そして完成したのが、建設ロボットプラットフォームだ。竹中工務店の永田氏は、システム開発の過程について、次のように語る。

「普通のシステム開発は、一から基本設計してその通りにつくるというものです。しかし、私たちはそういう方法はとっていません。まずは簡単なモデルをつくり、修正を加えながら、一か月くらいの単位でアップデートしています。ブレインズテクノロジーさんがそうした(アジャイル型の)開発を推進してくれるというのが、弊社としてとても助かっているところです。ただその分、現場でのトライ&エラーは毎週のように行っており、なかなか苦労しましたね」

https://vimeo.com/472886628/c1c8026f55

カナモトの吉田氏は、建設現場でロボットを活用するメリットについて、次のように語る。「第一の目的は、省人化です。今後、建設現場の労働力はさらに減少するでしょう。これまで10人でやっていた仕事を5人でやらないといけないという状況が、すぐそこまで来ているのです。人の仕事をロボットが代替してくれれば、そうした状況を解決できるとともに、人はさらに付加価値の高い仕事に取り組めるようになります」。

カナモトも、現場での試行錯誤を繰り返してきた。たとえば、ティーチング系のロボットは使い勝手が悪いと、建設現場からクレームがくることもあった。しかし、今回のプラットフォームを実装したロボットは、すでに現場で好評だという。

「現場に導入すると、当然色々な要望が出てきます。いきなり100%いいものなどできません。現場の意見を聞きながら、徐々にいいものに改善していっています。そうした過程を経て、未来の建設現場というようなものがようやく見えてきたような気がします。昔、漫画やアニメに出てきたようなSF的な世界が、現実化しつつあるという実感があります」と吉田氏は語る。

竹中工務店は、「建設ロボットプラットフォーム」とビル管理システムとの連携においても、開発を進めている。その第一弾は、ロボットがエレベーターと連動して、建物全体の清掃を行えるようなしくみだ。たとえば、搬送ロボットがビルの1階から6階へ移動する場合。ロボットがエレベーターの入口の前に着くと、その信号をビル管理システムが受信する。すると、エレベーターが1階まで移動し、今度はその「到着」の信号をロボット側が受信し、エレベーターに乗り込むという具合だ。

「これまでは、BIMを使ったロボットのシミュレーションは、1フロアにしか適用できませんでした。ところが、ビル管理システムと連携することで、ビル全体の3次元空間でシミュレーションできるようになります。ビル全体の点群データを取得するのは、さすがに無理があります」と永田氏は説明する。

なお、「建設ロボットプラットフォーム」は、現状では竹中工務店が設計している建物のBIMデータに限って利用できる。しかし今後は、外販も検討していくという。「これまでのゼネコン業界で、プラットフォームのオープン化ということはありえませんでした。しかし、そうした考え方は私たちの時代ではやめて、技術やデータはひろくオープンに使っていけるような環境をつくっていきたいと考えています」(永田氏)。

カナモトの吉田氏は、「プラットフォームのオープン化は、弊社のようなレンタル会社にとっても、非常にありがたいことです。よい技術を広く使えるようにすることは、建設業の全体にとって重要なことです。若い人材がたくさん入ってくれるような、楽しい魅力ある建設業にしていかないといけませんからね」と語る。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。