2020年4月28日、スマートドライブはオンラインセミナー「Mobility Transformation Online」を開催した。2019年11月にリアルイベントとして開催した第1回に引き続き、「移動の進化への挑戦」をテーマに、新型コロナウイルスの感染拡大がもたらす移動の価値の変化、モビリティデータの利活用といった課題に関するセッションを行った。

本稿では、「運賃・料金の柔軟化、キャッシュレス」「事業者間連携」「新型輸送サービス」「街づくり」の4つの分野における小田急電鉄のMaaS事業を紹介したセッションの模様をレポートする。

セッションに登壇したのは、小田急電鉄 経営戦略部課長 西村潤也氏(トップ画像左)、スマートドライブ 弘中丈巳氏(トップ画像右)の2名である。

小田急電鉄がMaaSに取り組む理由

そもそも、なぜ小田急電鉄はMaaSに取り組むのか。その理由として小田急電鉄・西村氏は、高齢者には移動手段の提供、若者には新たな移動体験の提供を行い、公共交通機関が抱える課題を解決するためだ、と述べた。

小田急電鉄を含む公共交通機関は現在、以下のような課題を抱えている。

人口減少

特に生産年齢の人口が減少することによって、鉄道の通勤利用者が減少する。また、鉄道の運転手となる若者が不足する恐れがある。

人口減少は鉄道事業のみならず、私鉄会社のビジネスモデル全体にも影響を与える、というのが西村氏の意見だ。例えば小田急電鉄は、高度経済成長期の人口増加を背景に、運輸業、流通業、不動産業、ホテル業といった分野でビジネスを成長させてきた。したがって人口減少が進めば、多角的なビジネスモデルが通用しなくなるというのだ。

外出率の低下

75歳以上の高齢者が外出する機会が減っているという。一方で「平成27年度全国都市交通特性調査」によれば、20代が休日に外出する回数は1980年代に比べて減っており、若年層の外出率も低下している。これは人口減少と同様に、鉄道利用者の減少につながる。

外出率を低下させる要因としては、Eコマースの発達、リモートワークの広がりによる自宅勤務の増加、VR旅行といった事が挙げられた。

「自家用車ネガティブ層」への対応

「自家用車ネガティブ層」とは、高齢者の免許返納、事故の増加といった要因で車を持たなくなった層のこと。このような人々が増加する事を、交通事業者にとっての「チャンス」であると捉え、「自家用車ネガティブ層」に対して移動機会を提供していく事が重要である、とセッションでは述べられた。

このような課題を解決するためには、高齢者に対しては自家用車以外の移動手段を増やし、若年層に対しては、アプリやサブスクリプションを通した新しい移動体験を提供して、外出の機会を増やす事が必要である、というのが西村氏の意見である。

「EMOT」を使った運賃・料金の柔軟化、キャッシュレス

では、小田急電鉄はどのようなMaaS施策に取り組んでいるのか。最初に紹介されたのは、MaaSアプリ「EMOT」を使った、運賃・料金の柔軟化、キャッシュレスに関する取り組みである。

「EMOT」とは2019年10月に小田急電鉄がスタートさせたMaaSアプリである。「EMOT」を使った具体的な取り組みには、以下のようなものがある。

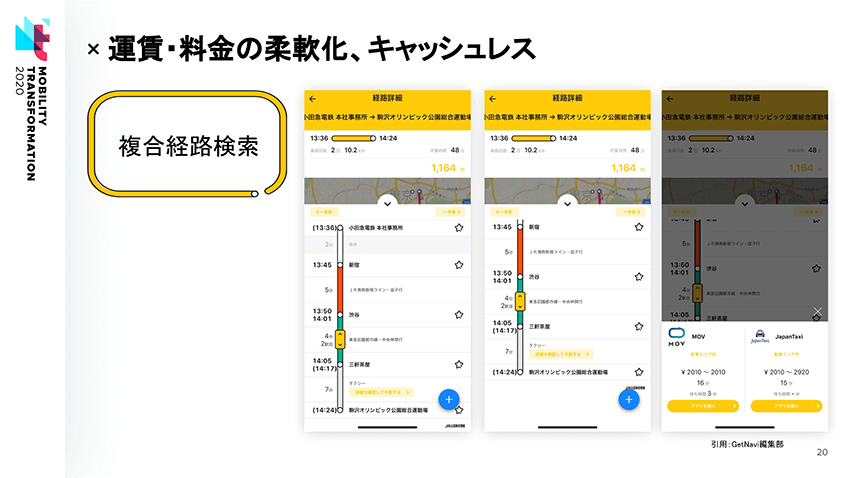

複合経路検索

例えば、徒歩、電車、タクシーを組み合わせた経路検索を行った場合、API連携を行っているタクシー会社のアプリやサイトへと遷移し、乗車予約や決済を行う事ができる。

電子交通チケット

通常、駅や旅行代理店で購入する交通チケットをアプリ内で購入し、アプリの画面をチケット代わりに提示する、という機能だ。鉄道、バス、ロープウェイ、遊覧船といった乗り物を周遊できる「デジタル箱根フリーパス」が代表例として紹介された。

電子チケットには、その発展形として「バス無料チケット」というサービスがある。商業施設において一定金額の買い物を行ったレシートを受付で見せると、担当者がQRコードを提示する。そのQRコードをスマートフォンで読み込むと、「EMOT」内に小田急バスの電子チケット2枚が無料で付与される。つまり、買い物客に対して往復分のバスチケットをプレゼントし、バスでの移動を喚起させる狙いがあるのだ。

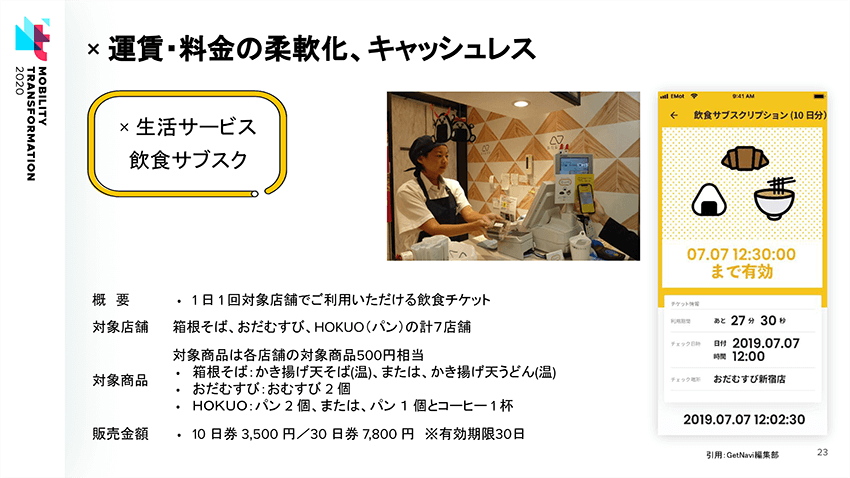

電子飲食チケット

小田急電鉄グループの蕎麦屋やおむすび屋、パン屋(対象7店舗)で1日1回、500円相当の商品が購入できる定額制電子チケットを購入できる。

また、2020年2月には静岡県浜松市に開催されたフードイベント「はままつスマぐるウィーク」においても「EMOT」の電子チケット機能が利用された。

次ページは、「共通データ基盤「MaaS Japan」による事業者間連携」

無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。