クルマの状態を把握できるデータ取得に価値を見いだし、モビリティに関するデータプラットフォームを作ることで、さまざまなモビリティサービスに利活用している、株式会社スマートドライブCEO北川烈氏に、同社の取り組みの現在地と今後についてお話を伺った。(聞き手: IoTNEWS小泉耕二)

データ取得の幅を広げ、細かな目的やニーズに寄り添う

IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): 以前より、取得したデータをモビリティサービスに利活用する「Mobility Data Platform」というプラットフォームの展開を行なっていますが、最近のトピックスについて教えてください。

スマートドライブ 北川烈氏(以下、北川): 「Mobility Data Platform」に接続するデバイスを増やすという意味では、法改正やニーズに合わせて、当社独自のデバイスの開発をはじめ、さまざまなデバイスや各種センサーなどとの連携など、データ取得の幅を広げています。

例えば、2022年10月より道路交通法施行規制の改正によるアルコールチェックの義務化に向け、トライポッドワークスと協業して、クラウド型アルコールチェックサービスを展開しています。このトピックへのお客様の関心は非常に高く、ニーズも幅広くあるのが分かってきましたので、他のサービス形態でのソリューションの開発・提供も進めています。

また、JVCケンウッドと協業し、AI搭載通信型ドライブレコーダと弊社のプラットフォームを連携させたり、車両の温度センサーやタイヤの空気圧センサーなどの情報を集約することを可能とするWi-Fi Hub連携のソリューション開発を行ったり、ETC2.0(※)を活用して国土交通省が取得しているデータと連携させたりと、様々なシーンや領域に合わせたデータ取得を実現させることにより、価格や導入ハードル、情報を可視化した後の目的などに合わせて活用できるようにしています。

小泉: データ取得の幅が広がり汎用化が進むことで、これまで導入されていなかった新たな事業者にも利用されているのでしょうか。

北川: はい。最近では営業車両や配送車両、メンテナンスの車両などを、数十台程度保有する中小企業のお客様がすごく増えました。

デバイスが汎用化され、多様になったことで、用途によってデバイスを使い分けることができるからと考えています。

例えば100台の車両を持っていたとすると、10台はAIが搭載されたドライブレコーダー(以降、AIドラレコ)、50台はETC2.0に対応したETCデバイス、40台がシガーソケットに差し込むタイプのWi-Fi Hubといったように、車両の種類や目的、コストに合わせて導入することができます。

※ ETC2.0では、国土交通省の提供するクラウドプラットフォーム上に走行データ収集されるので、スマートドライブの「Mobility Data Platform」と連携することで、データ収集を間接的に行うことができる

小泉: 用途や車種に応じて導入するデバイスを選択できるのですね。具体的な事例などはありますか。

北川: 例えば、特定の地域を走る車両は事故が多いのでAIドラレコを導入するといったことや、協力会社の車両には簡単に導入できるシガーソケットタイプを導入するなどといったことが進んでいます。

リッチな機能のものから価格を抑えたものまで種類を増やすことで、お客様の多様なニーズにお応えできるようになってきました。

スマートドライブが提供するビジネスメリット

小泉: 企業で多くの車両を管理されている事業会社にとって、御社のサービスを使うことでのビジネスメリットはどのような点なのでしょうか。

北川: 業種にもよるのですが、車両管理をベースに、大きく分けて4つのポイントがあります。

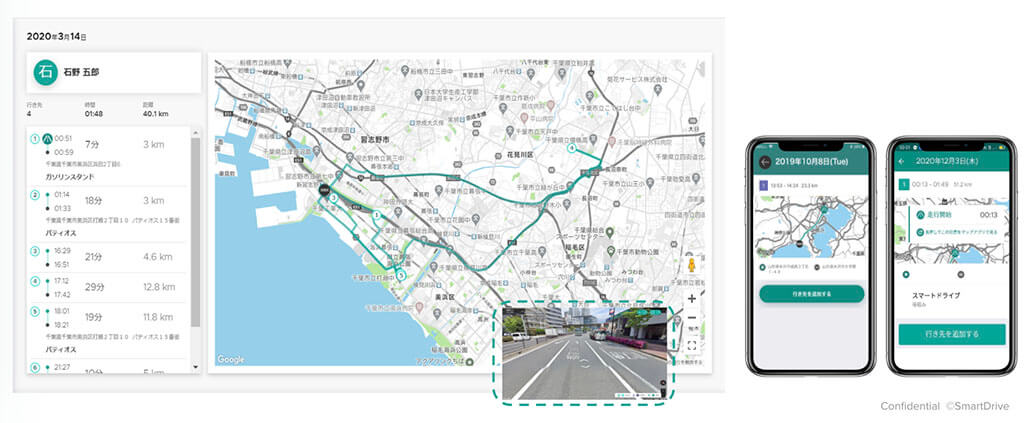

1つ目は安全運転日報の自動化など、業務のDXが行えるという点。

2つ目が、日報のデータ取得やアルコールチェッカーといった、コンプライアンスという軸。

3つ目が、データを掛け合わせて、ダッシュボードで可視化するといったプラスアルファの価値創出。

4つ目が、テレマティクス保険やリースといった、パートナー企業と協業することでの新たな複合的サービスの提供です。

1つ目は効率化を促すというメリットがあり、2つ目は企業がやらなければならないことへのサポート。3つ目がプラスアルファの価値を提供し、4つ目が様々なサービスを組み合わせることで付加価値をつけるという、4つのポイントになります。

増えていく事業者の義務を軽減する取り組み

小泉: 1つ目の日報自動化に関してですが、日報はどの事業者も付けなければならないのでしょうか。

北川: 基本的に5台以上の自動車を使用する事業者は、安全運転管理者を立てて車両を管理しなければならないという義務があります。

例えば物流の現場では、過重労働や長時間の荷待ちなどが問題となっており、事業主は運転日報を記録した上で最低1年間は保存しなければなりません。

そこで弊社のサービスを活用することで、日報を自動化し、運転者や安全運転管理者の業務を軽減することができます。また、そうした日報はエビデンスとして取っておかなければなりませんが、データとして取得しているので管理にも役立ちます。

小泉: そうしたエビデンスの取得・保管は2つ目のコンプライアンスのメリットにもつながりそうですね。

北川: おっしゃる通りです。コンプライアンス軸で言うと、冒頭でもお話しした飲酒運転を根絶するためのアルコール測定の支援もしています。

2022年10月以降、対象となる事業所の安全運転管理者は運転者に対し、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーの常備および、確認内容の記録と1年間の保存が義務づけられます。

そこでアルコールチェッカーと弊社のクラウド車両管理システムを連携させることで、なりすましやすり抜けを防止し、業務の効率化を促します。

そうした事業者が果たさなければならないコンプライアンスにおいて、業務の軽減やエビデンスの管理をサポートするというメリットがあります。

車両管理のデータをカスタムして最適な分析を行う

小泉: 次に3つ目についてですが、もともと御社はデータを集めてダッシュボードで可視化するというサービスを展開されています。これは、さらに他業務システムとのデータ連携を行うということでしょうか。

北川: そうした事例も増えていますが、基本的には弊社のサービスで完結させています。

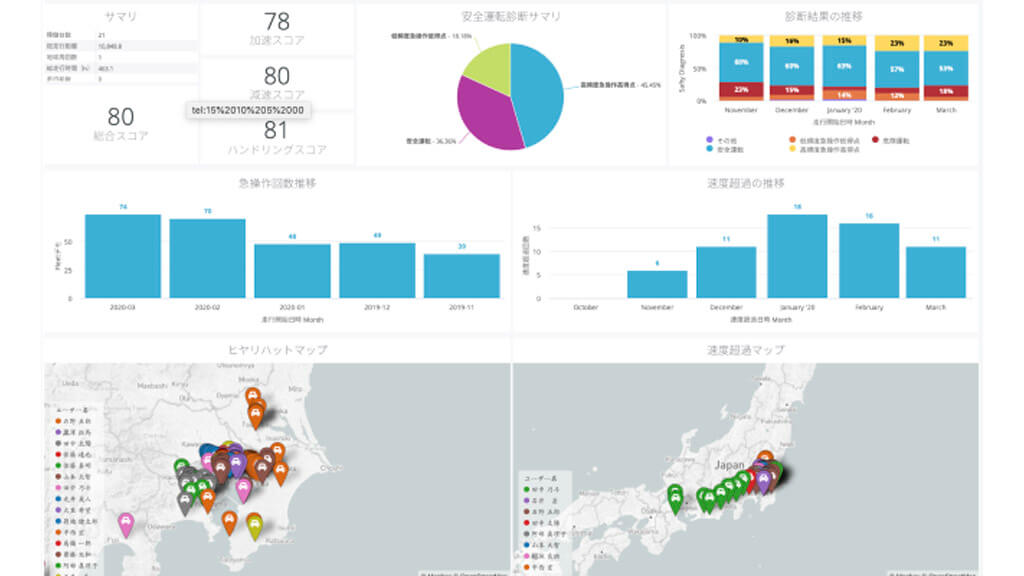

具体的には、クラウド車両管理システムのオプションサービスとして、「Fleet Option Report」を提供しています。

これは、「安全運転に特化した分析を行いたい」といったニーズや、「車の稼働率に特化して分析したい」などの各種要望に合わせて、ダッシュボードを作成するというサービスです。

小泉: そうすると業務単位でダッシュボードを作成しなければならないと思うのですが、現在何種類あるのでしょうか。

北川: 現在10種類ほどで、ニーズによって契約してもらっています。

最近だとEVに切り替えようとしている企業のニーズが大きく、それに対するダッシュボードの開発を行いました。

カーボンニュートラル時代に向けて、自社の車両をEVに切り替えようとしている企業は多いのですが、現場からすると本当に業務が回るのかどうか判断できないという課題がありました。

例えば1回の充電に対する走行距離や、車両の価格や電気の利用をはじめとする費用対効果、実際に走行しているエリアに充電できるスポットが十分にあるのか、などです。

そこで弊社のサービスを活用すると、これまでガソリン車で走行していたデータを取得できるので、EVに切り替えた場合、「コスト削減できるか」「業務に支障なく運行できるか」などを、シミュレーションすることができます。

小泉: そうした予測するシステムも構築されているのですね。

北川: 現状の車両がどこをどれくらい走っているかという移動データと、充電スタンドスポットなどのEVに関するデータを掛け合わせることで、EVに切り替えた際の予測が行えるようになっています。

その他にも、まだサービスまでには至っていないのですが、「バッテリーの劣化予測」の開発もパートナー企業と行っています。

現在のEVの課題のひとつは、バッテリー劣化が正確に予測できていないために、車両のリース価格等が高止まりしているという点です。

ですからバッテリー予測を行うことができれば、将来的な価値を加味してEVを導入することができます。

例えば車両本体が300万円したとしても、5年後に200万円で売れるとなれば、実質5年間100万円でリースできるといったように、ある程度流通価格を予測することができれば、現状よりも安く利用することが可能になります。

小泉: EVのデータをこれから取得するのではなく、現在の車両走行データと比較しながらEVでの予測モデルを構築できるというのが、これまでのデータの蓄積がある御社ならではの発想ですね。

協業により生み出される新たな価値

小泉: 最後に、4つ目のポイントである複合的なサービスについて教えてください。

北川: 事例として挙げているのが、「テレマティクス型」保険です。昨年、自動車のリース事業を展開している住友三井オートサービスと共同開発を行い、昨年リリースしました。

法人が利用するリース車両に対して必要な修理費用を補償する「リース車両修理費用保険(以下「リペア保険」)」の、「事故実績型」と「テレマティクス型」の2種類あるうちの「テレマティクス型」で、当社の安全運転評価技術が採用されています。

車両のセンサーから取得されたデータで運転挙動を把握し、安全運転かどうかなどに応じて保険料が変動するといったものです。

通常の自動車保険では、対人対物の賠償責任保険等とクルマの補償を合わせて付保することになるのですが、この「テレマティクス型」保険では、車両保険に特化している点が特徴です。

小泉: なぜ車両保険に特化しているのでしょうか。

北川: 通常の対人対物も付保されたものですと、対人対物事故によって次年度のクルマの補償の保険料も割増となりますが、車両保険を対人対物補償から分離させ、車両に特化する保険とすることで、安全運転をしているかどうかによって、優良割引率を維持することができます。

普段安全運転だったとしても、一度事故が起こると保険料に大きく影響してしまうため、車両保険に加入しないという選択をされる方も多くいます。

しかし普段の運転を加味していれば、そうした極端な価格変動を防ぐことができます。

まずはリース車両を対象とした「テレマティクス型」のリペア保険に特化することで、利用者に分かりやすくメリットを訴求していきます。

小泉: 100か0かということではなく、普段の運転を加味することで細かく価格を設定しているのですね。しかも、ある企業がクルマをリースしたらテレマティクス保険がついてくるという、痒い所に手が届くサービスだと感じました。

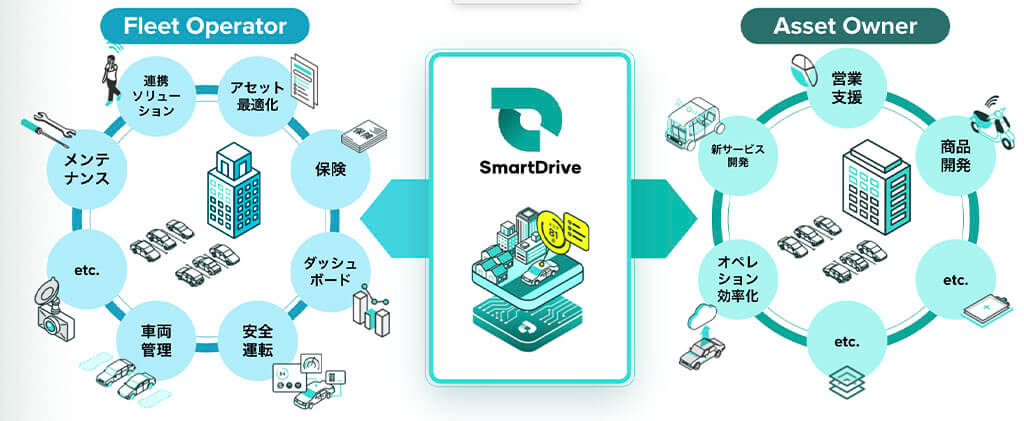

北川: また、こうした車両管理で得た知見を活かして、車両を使って事業を展開しているパートナー企業へのサービス提供や、協業して新規事業や新しいサービスの展開も行っています。

コネクテッド車両を製造されているパートナー企業であれば、弊社のデバイスは使わずに直接データを上げてもらうというケースも増えています。

小泉: そうした場合、一旦メーカーのクラウドサービスを経由してから御社のプラットフォームにデータが上がるという構成なのでしょうか。

北川: ケースバイケースです。各パートナー企業が活用したいケースに合わせて構築しています。

テレマティクス保険はパートナー企業との連携の一例です。

これまでFleet Operatorで培われた車両管理のノウハウを活かして、Asset Ownerとともに新しいサービスを作っていくことで、今後は様々なパートナー企業と連携した事例も公開していければと思います。

移動データがもたらすスマートシティやMaaSへのインパクト

小泉: 今回お話を伺っただけでも、かなり幅広くモビリティに関するデータ活用や連携が進んでいると感じました。

これだけコネクテッドにデータが集まってくると、将来的にはMaaSやスマートシティとも関係してくると思うのですが、そうした構想や関連性などについて教えてください。

北川: 現在取り組んでいる事例としては、静岡県の官民が連携したコンソーシアム「しずおかMaaS」に、弊社のプラットフォームが活用されています。

具体的には、静岡県の交通系ICカードや自家用車などの情報と、弊社の移動データを掛け合わせることで、住民の方々の移動を可視化するという取り組みです。

実際に、静岡県松崎町とご一緒したプロジェクトでは、時間帯やバス停によって、バス利用の偏りがないかを可視化して分析した結果、1路線合理化し、3便の削減を行ったという事例があります。

これにより、人手や車両の有効活用が行えるようになりました。

小泉: 今後高齢化社会が進行していく状況下においては、こうした取り組みはとても重要ですね。

免許返納はしなければいけない一方で、バスをはじめとする公共交通機関は赤字経営という事例も既に出ていて、うまいコントロールの方法が見出せていない。御社の取り組みや分析によって、こうした移動問題の解決の目処は見えているものなのでしょうか。

北川: 高齢化社会での移動問題は、地域特性や運転技術と認知症の関係など、とても複雑な要素が絡み合って構成されています。ですので、すぐに解決できる問題ではありませんが、プラットフォームを長く活用してもらうことで、できることが増えるのではないかと考えています。

自治体やパートナー企業と組みながら、コスト削減やプラスアルファの価値創出など、新たなモデルの構築ができていければと思っています。

1台への提供価値を高め、様々な国や地域へと広げていく

小泉: それでは最後に、今後の展望について教えてください。

北川: まずは利用していただくユーザを増やして規模を広げ、提供できる価値を広げていきたいと思います。

メンテナンスを例に挙げると、定期メンテナンスだけでなく、走行データから適切なタイミングで通知が行えるような予測モデルの構築といったように、1台の車から取れるデータに対して提供できる価値を増やしていくことが、ここ2〜3年での目標です。

そうした流れの先には、東南アジアをはじめとする海外展開も視野に入れており、既に2年ほど前からマレーシアに子会社を設立しています。

マレーシアは平均年齢も若く、ほとんどの人がスマートフォンを持っているため、スマートフォンベースでの事業展開に可能性を感じています。

一方、経済発展により交通量が増えているため、交通事故も増加しているという課題があり、「SmartDrive Aware」というサービスを開始しました。

これは、弊社のサービスを契約している企業の従業員へ向けたスマートフォンアプリで、インストールすると運転を評価し、点数化されます。そして安全運転をしているとポイントが付与され、クーポンなどと交換できるというサービスです。

このように、これまで培ってきたデータやノウハウを活かした上で、それぞれの地域特性に合わせたサービスの展開を、様々な国や地域で提供していきたいと考えています。

小泉: 本日は貴重なお話をありがとうございました。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。