様々な分野に特化した技術を持ったベンダーがチームとなりスマートファクトリーを実現

「Team Cross FA」は、全体最適化されたスマートファクトリーをワンストップで提供できるコンソーシアムとして、幹事会社を「株式会社FAプロダクツ」「株式会社オフィス エフエイ・コム」に加え、「ロボコム株式会社」「日本サポートシステム株式会社」「ロボコム・アンド・エフエイコム株式会社」の合計5社が務めている。

それぞれの役割は上の図の通りだ。

さらに公式パートナーには「鹿島建設株式会社」「株式会社電通国際情報サービス」「日研トータルソーシング株式会社」「株式会社日立システムズ」「ミツイワ株式会社」が参画しており、最新製造ラインの提供、デジタルエンジニアリング、ITシステム、工場建設、人材派遣・教育、設備保守・サポートなどトータルソリューションとして提供できるオープンな組織体として活動を行っている。

また、幹事企業が加盟する「一般社団法人日本ロボット工業会(ロボット工業会)」「FA・ロボットシステムインテグレータ協会(SIer協会)」をはじめ、関係省庁・地方自治体・団体などとも密接に連携し、経済産業省が提唱する「Connected Industries」の実現も狙いとしているという。

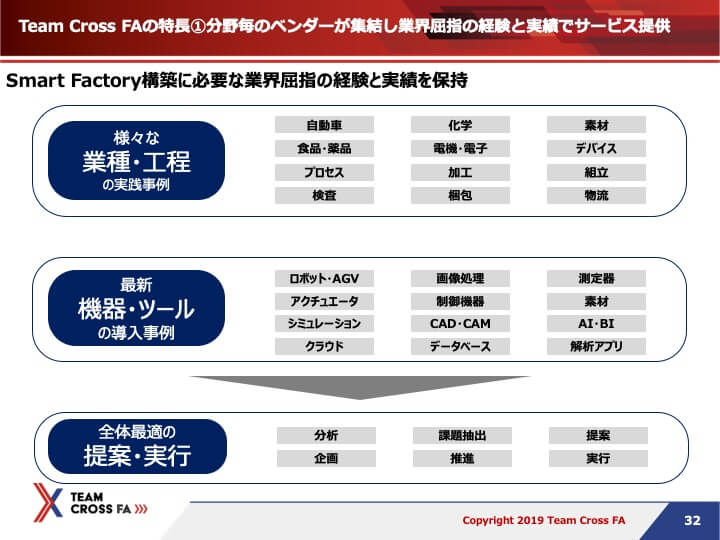

Team Cross FAが、大手ベンダーと提携することにより、「ロボットメーカーを依存せずに最適な組み合わせでスマートファクトリーを実現することができる」のだという。工場を作ると一言で言っても、やるべきことは多岐にわたる。「こういった様々な領域について、これまでの経験と実績を活かしていきたい」と、FAプロダクツ 代表取締役社長 貴田 義和氏は言う。

さらに、貴田氏は、「Team Cross FAのコンセプトは、様々な分野に特化した技術を持ったベンダーが1つのチームを組んで、スマートファクトリーと呼ばれる全く新しいタイプの工場を一貫でサポート・サービスしていくことが重要なのだ。」とした。

また、Team Cross FAが全体最適化されたスマートファクトリーを行う上で、3つのレイヤーで構成された概念を示し、それぞれを説明した。

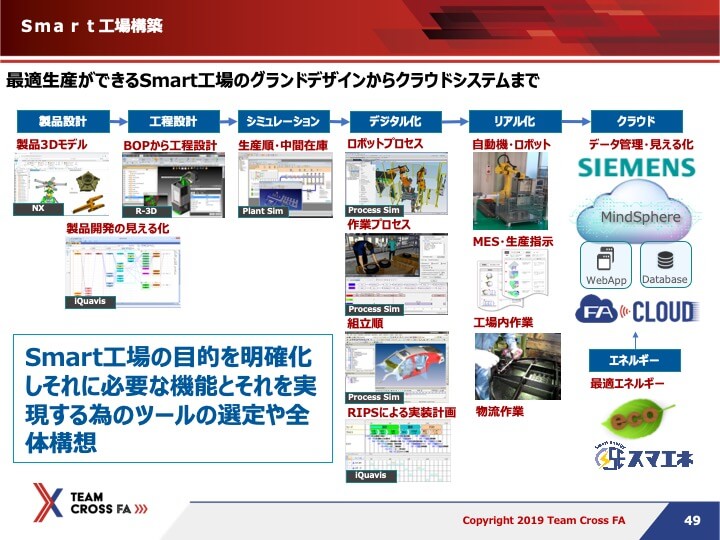

グランドデザイン

Team Cross FAのサービス内容のうち、もっとも上位レイヤーでは、グランドデザインを支援するという。

ここでは、全体・分野別の「構想設計」と呼ばれる、スマートファクトリーの考え方を検討、どういう工程を作り、どのようにIoTを活用し、物流やエネルギーについても、どうしていくかという設計を行うのだという。

生産戦略の中でも、「最適生産」を可能にするための要件を定義したり、業務プロセスを定義し、業務の定着化も実現するためのプランを作らなければいけない。

工程設計においては、工場のレイアウトやロボット化部分の検討、自動化の設計なども対象となる。人の配置など細かい部分もデジタル上で検討しなければならない。

その上で、デジタル上に、イメージした工場を構築することで、プラントシミュレーションを活用した、ラインのスループットやコスト面の検証を実施するのだ。

デジタルファクトリー

二階層目が、デジタルファクトリーのレイヤーで、スマートファクトリーを取り巻くさまざまなシステムインフラを整備する。

製造指示システム(MES)や、シミュレーション分析、データ分析、エネルギーマネジメントシステム、稼働監視・予知保全システムといった様々なシステムの導入を行う。

リアルファクトリー

デジタル上でシミュレーションされた工場を実際に構築するレイヤーだ。

このレイヤーでは、実際に自動化システムを導入したり、ロボットを導入したり、自動搬送機(AGV)を導入したりする。

導入と一言で言っても、買って設置、という単純なことではなく、仕様に合わせたプログラミングも行うのだ。

さらに、エンジニア育成を行ったり、拠点間物流や工場内物流を実現したり、自家発電の仕組みを導入したりしていくことも重要になる。

これらの概念モデルは実現できることが重要であることは言うまでもない。そこで、次に具体的にどのように実現をしていくのかというアプローチについて解説がされた。

次ページは、「スマートファクトリー実現の具体的な導入ステップ」

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。