意識障害患者の病態を画像所見や血液所見から診断できない場合、脳波が大きな意義を持つ。特に、非痙攣性てんかん重積状態(Non-convulsive status epilepticus、以下、NCSE)の鑑別には、脳波測定が不可欠とされている。

近年、米国臨床神経生理学会(ACNS:American Clinical Neurophysiology Society)が、脳波によるNCSEの診断に関わる用語を明確に定義したことから、Neurocritical Care(神経集中治療)領域における脳波測定の重要性がより一層認知されるようになった。

また、脳波測定のためには頭部に電極を装着するが、電極装着には熟練した医療従事者による作業が必要であった。

その課題に対し、日本光電工業株式会社(以下、日本光電)は、2016年から頭部に本体を被せることで、最大8チャネルの脳波を測定することができる簡易脳波測定デバイス「テレメトリー式脳波計 EEGヘッドセット AE-120A」(以下、EEGヘッドセット)を販売している。

一方で、測定した脳波の判読には専門知識が必要とされており、日本国内においても判読できる医師が限られるほか、脳波判読医が急性期医療の現場にいないことが多く、Neurocritical Care領域における課題となっていた。

こうした中、株式会社アルムと日本光電工業株式会社(以下、日本光電)は、お互いのソリューションを組み合わせた急性期脳波領域におけるPoCを開始したことを発表した。

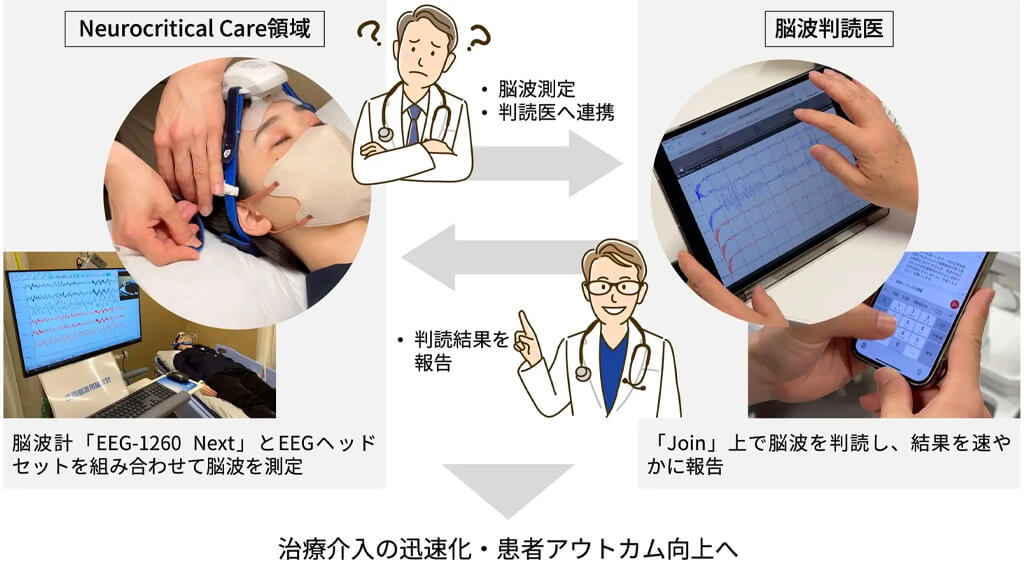

このPoCでは、日本光電製の「脳波計 EEG-1200シリーズ ニューロファックス(EEG-1260 Next)」および「EEGヘッドセット」と、アルム製の医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join」を組み合わせることにより、Neurocritical Care領域における治療介入の迅速化と、患者の予後向上に向けた実証を行う。

具体的には、脳波計「EEG-1260 Next」と「EEGヘッドセット」で測定した脳波データを「Join」に共有し、脳波判読医が「Join」に搭載された遠隔脳波判読ソリューション「Join EEG」で遠隔から脳波を判読の上、「Join」のコミュニケーション機能を活用して、急性期医療の現場にフィードバックする。

これにより、脳波判読医が急性期医療の現場にいなくても、適切な処置を実施することができるかどうかを検証する。

将来的には、脳波判読医の勤務場所を問わないという特性を活かし、働き方改革への貢献を期待しているほか、脳波判読医が在籍していない医療機関においても、遠隔脳波測定を活用した診療を実現できる可能性があるとしている。

なお、現在、東京慈恵会医科大学附属病院で臨床研究を行うとともに、聖マリアンナ医科大学病院PoCを実施している。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。