ハキム病(特発性正常圧水頭症:iNPH)は、脳内の脳脊髄液を排除することにより症状を改善できるが、症状が進行してから治療を受けても自立した生活を取り戻すことは難しい。

脳室の拡大を引き起こす疾患で、同様の症状が生じる脳委縮との判別が難しいため、早期発見・早期治療が重要だ。

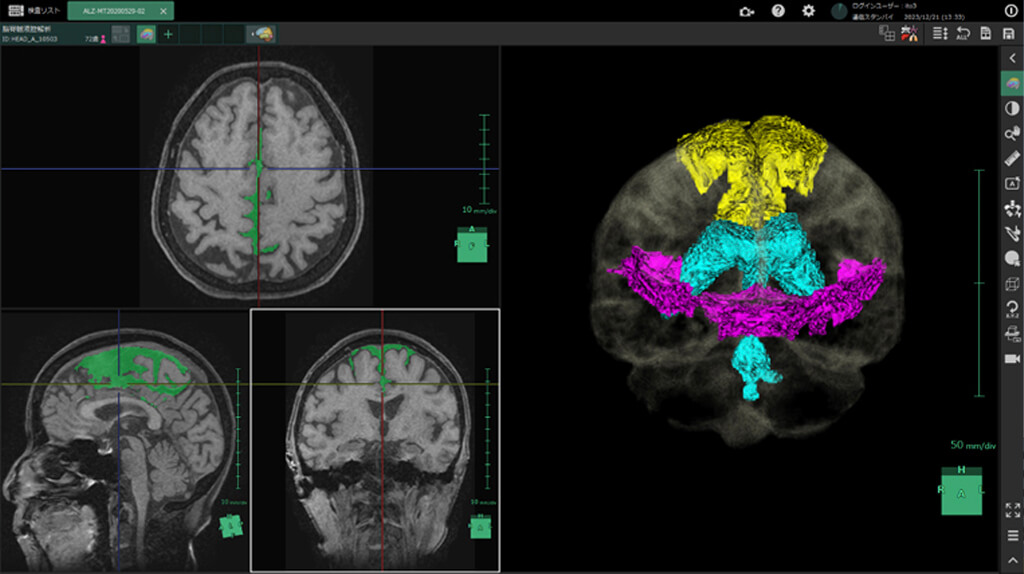

そこで富士フイルム株式会社と公立大学法人名古屋市立大学は共同で、MRI画像から脳脊髄液腔の各領域を抽出するAI技術を開発した。これにより、早期発見が重要なハキム病の診断精度向上が期待されている。

この技術は、富士フイルムのクラウド型AI技術開発支援サービス「SYNAPSE Creative Space」を活用して開発したものだ。

「SYNAPSE Creative Space」は、医療機関や研究機関における画像診断支援AI技術の開発を支援するサービスだ。一連の開発プロセスをすべてクラウド上で行え、医用画像向けに特化した複数の学習モデルを利用できるため、専門知識がなくても医師や研究者が自身で画像診断支援AI技術を開発することが可能な点が特徴だ。

今回開発されたAI技術は、この「SYNAPSE Creative Space」を用いて、頭部MRI画像から各領域のアノテーション作業を効率的に行い、MRI画像から脳脊髄液腔の各領域を抽出する。

さらに、領域ごとの体積や領域間の体積比を算出することで、脳萎縮とハキム病を判別するのに重要な画像所見であるDESHの判定に大きく寄与し、ハキム病の診断精度向上につなげる。

富士フイルムと名古屋市立大学は、今後も「SYNAPSE Creative Space」を用いた画像診断支援AI技術の開発を進め、同技術を搭載した製品の早期市場導入を目指すとしている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。