「Pepper 社会貢献プログラム」は、子どもの論理的思考力や問題解決力、創造力育成を支援するため、ソフトバンクグループ株式会社が2017年に開始した人型ロボット「Pepper」を使ったプログラミング教育の取り組みである。

今回、ソフトバンクグループとソフトバンクロボティクス株式会社は、Pepper 社会貢献プログラムの教育効果を検証するため、国立大学法人東京工業大学との協力の下で行った調査で、Pepperを使ったプログラミング教育を受けた児童・生徒は、Pepperを使ったプログラミング教育を受けていない児童・生徒と比べてクリティカル・シンキング(批判的思考力)の態度が高い結果となったことを発表した。

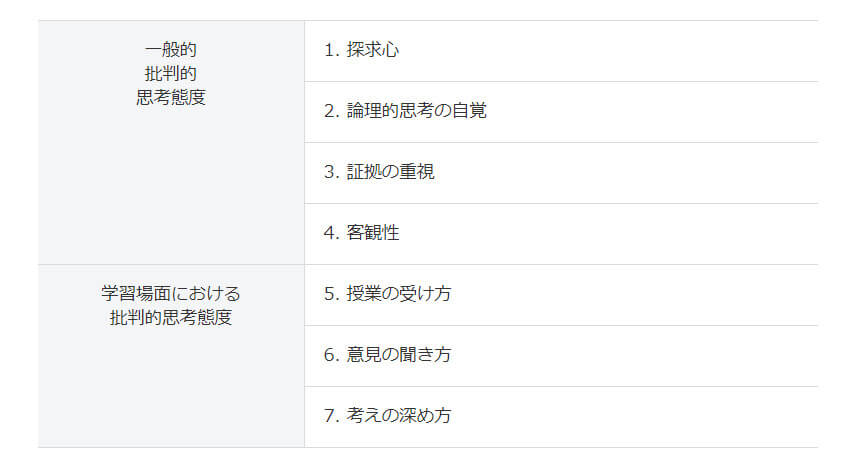

この調査の結果として、小学生では、Pepperを使ったプログラミング教育を導入している小学校が、導入していない小学校に比べ、クリティカル・シンキングの7つの尺度のうち「論理的思考の自覚」「客観性」「授業の受け方」「意見の聞き方」「考えの深め方」で高い結果となり、統計的に有意差があることが判明した。

また、中学生では、Pepperを使ったプログラミング教育を導入している中学校は、導入していない中学校に比べ、クリティカル・シンキングの7つの全ての尺度で高く、同様に有意差が認められた。

この調査は「日常の学習態度に対する変化」を検証するため、教育分野で広く用いられているクリティカル・シンキングの定義に基づき、学習への取り組み姿勢を問う7つの尺度とそれにひも付く20の質問を設定し聴取したものである。

Pepperを使ったプログラミング教育を導入している小中学校と導入していない小中学校の児童・生徒に対して、2018年9月から2019年1月までに行われたプログラミング授業の前後でテストを行うとともに、各授業後にアンケートを実施した。回答者数は小学生が1,934人、中学生が1,560人である。

また、Pepperを使ったプログラミング教育に対する教員の評価も聴取するため、185人の教員にアンケートを実施した。その結果、児童・生徒にとって「プログラミングが理解しやすい」「主体的に学習に取り組む」などの点で魅力に感じていることが分かったという。さらに、実際に授業を行う教員にとっては、「教師用指導書や学習指導案の分かりやすさ」「プログラミングソフトの使いやすさ」に加え、プログラミング教育以外でも使える「汎用性」などが評価された。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。