IoTNEWS生活環境創造室では、「未来のあたりまえ」を生み出すべく、様々なB2C企業とのワークショップを実施している。

「第1回 夜のワークショップ」では、その番外編として、様々な企業の新規事業推進部門や、デジタル化推進部門など、20名の方と、電通の刺激的プランナー4名、IoTNEWS生活環境創造室4名を加えた、合計28名が夜な夜な集まり、全4回のセッションに取り組んでいく。

本レポートはその第3回目、「Session3:生活者の「兆し」から魅力的な未来を見出す」編だ。

(グラフィックレコーディングは、アートディレクター 佐藤恵美子氏)

IoTNEWS生活環境創造室主催の「第1回 夜のワークショップ Session3」を9/2に実施した。

Session2ではどんな人が、どんなシーンで、どんな「めんどくさい」ことを抱えているのか、その「めんどくさい」ことの多くは仕方ないと諦めていることをワークショップ参加者が認識した。「めんどくさい」と感じる生活行動のPainを解決するために、Painの本質を見出すところまでを整理した。

そして、宿題として、Painの本質をどんなアイデアで解決すると良いのか、そしてそのアイデアで当該シーンの生活行動がどのように変化するのかを、個々のプロセスに分けて整理する作業に取り組んだ。

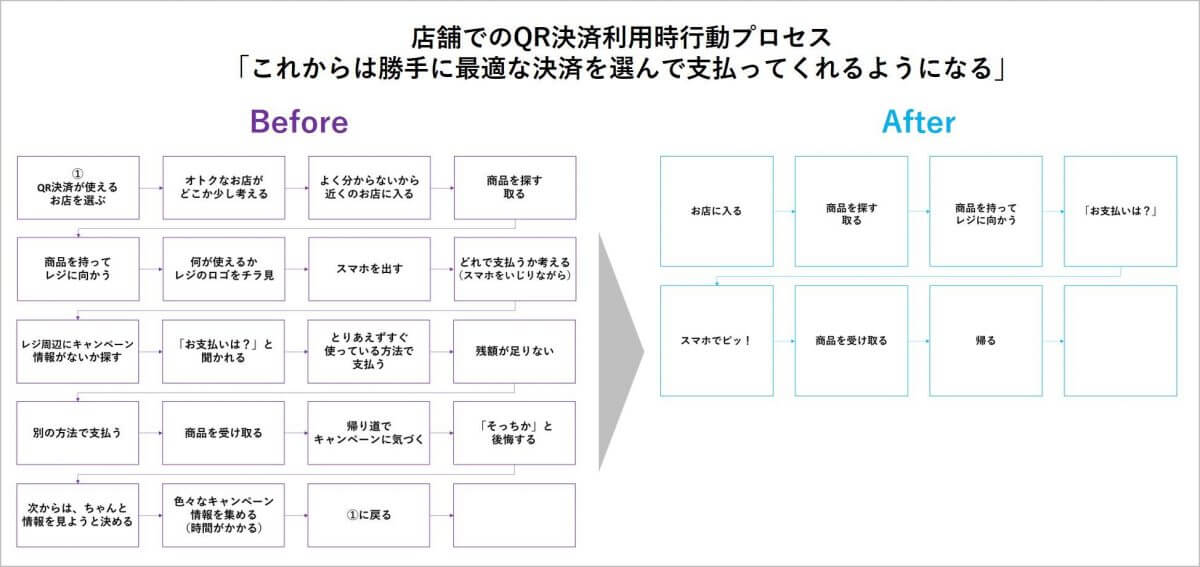

Before→Afterのプロセスを可視化

まずはPainが発生するシーンと、BeforeとAfterの行動を言語化する。

1つ具体的な例を紹介すると、「ランチのお弁当選びで揚げ物のカリカリ度合いに拘りたい時」というシーンにおいて、Beforeは「どれが揚げたて、カリカリかわからず悩む、時間がかかる、そして失敗した時にショックが大きい」という状況だ。

このPainに対して、事前にモバイル注文し、受取に行く時間にお弁当が出来上がるようにすることでAfterは「いつでもカリカリ」となる。

Aチームではお弁当を買うときのPainの他、メンバー共通の課題として、最近話題のQR決済利用時のPainについて議論が広がっていた。

店頭において決済手段が多すぎることや、それぞれのキャンペーンのことを決済直前に気になってしまうため、スムーズな支払どころかむしろ支払に時間がかかるようになっている。

また、「後で別の方法で払うべきだったのでは?」というもやもやが残ることなど、多くのペインが挙げられていた。

そこで、これからは「勝手に最適な支払い手段で支払ってくれる状態」になるとし、Before→Afterのプロセスを可視化した。

このプロセス可視化のポイントは、ベネフィットが明らかであっても、プロセス負荷が増えている場合、人はその行動を選ばないという前提があるため、本当にそのアイデアとAfterの行動が世の中における一般的な行動になるのかを事前に検証するためのものでもある。

上記のBeforeとAfterのプロセスシートを比較すると一目瞭然で、Afterの方が行動プロセスが圧倒的に少ない。

つまり、行動負荷が減り、スムーズに目的が達成できるようになっている。

テクノロジー活用が当たり前になる時代に、人々の新しい習慣的な行動を生み出すためには、目的達成のためにどれだけ余計なプロセスを省くことができるかが重要だ。

一方、BeforeとAfterで行動プロセスの削減が顕著でない場合は、なかなか新しい行動は浸透していかない。

つまり提供するサービスがきちんと生活に浸透してくかどうかを、生活者の行動プロセス変化から事前に検証するという考え方だ。

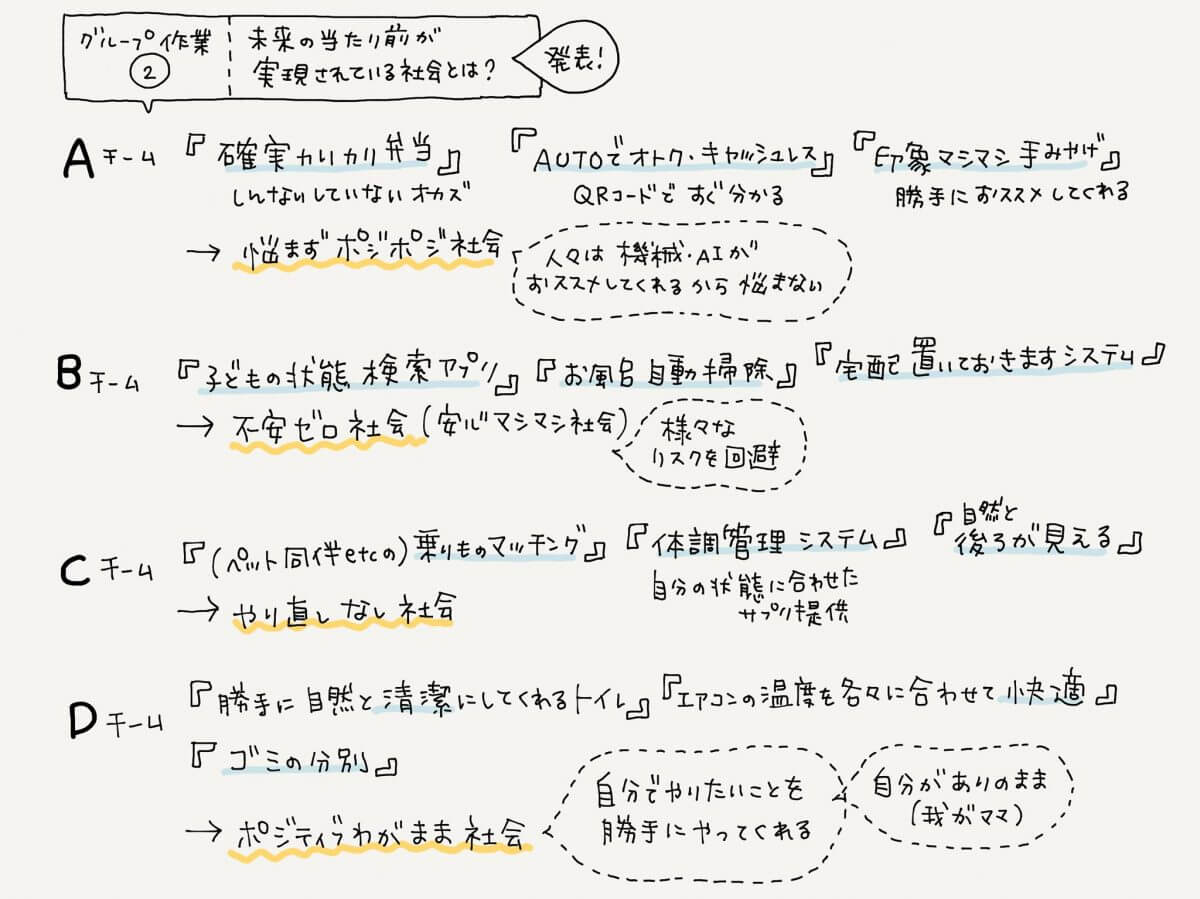

新しい生活行動によって見えてくる理想の社会を言語化

Before→Afterのプロセス整理は、複数のテーマで行い、Afterの行動が一般化した際に、どのような社会になるのかを各グループで議論。

単純に生活行動が効率化されるだけではなく、構築したい魅力的な社会を明らかにすることがセッションのゴールであるため、新しい生活行動によって見えてくる理想の社会を言語化した。

Bチームの不安ゼロ(安心マシマシ)社会は、まさにこれからのテクノロジー価値を指し示すものでもある。

例えばセキュリティソリューションは手間をかけることで、セキュリティレベルが上がるということが一般的だった。

しかしこれからは、セキュリティレベルを向上させつつ、手間を省くようなことも可能となる。

生体認証などもその要素の一つだ。その場に行かなければ状況がわからなかった時代から、リモートカメラ等で、移動せずに離れた場所の状況もわかる。

グループ作業の総評

IT時代においては、セキュリティレベルを向上させると、手間が増えることが通例であったが、IoT時代においては、プロセスを削減し、セキュリティレベルも向上させることが社会実装できるようにもなるだろう。

そんな未来が見えてきている今、社会に実装していくことを具体的に考え、取り組むことで、より良い生活に繋がるという思いが明らかになっていた。

またビジネスに貢献する考え方が無ければ、サービス提供や環境維持の継続、つまりサステナビリティに繋がらないため、悩まずポジポジ社会となった結果、フードロスが減ることに繋がるとエコシステムとしても理想的という議論も出ていた。

早くも次回の第4回で最終回。

ミミクリデザイン、オリジナルの意味開発メソッドで、これまで考えたことの生活者や社会への意味を明らかにする。

次回、Session4につづく

前回:第1回 夜のワークショップ ーSession2はこちら

前々回:第1回 夜のワークショップ ーSession1はこちら

無料メルマガ会員に登録しませんか?

未来事業創研 Founder

立教大学理学部数学科にて確率論・統計学及びインターネットの研究に取り組み、1997年NTT移動通信網(現NTTドコモ)入社。非音声通信の普及を目的としたアプリケーション及び商品開発後、モバイルビジネスコンサルティングに従事。

2009年株式会社電通に中途入社。携帯電話業界の動向を探る独自調査を定期的に実施し、業界並びに生活者インサイト開発業務に従事。クライアントの戦略プランニング策定をはじめ、新ビジネス開発、コンサルティング業務等に携わる。著書に「スマホマーケティング」(日本経済新聞出版社)がある。