横浜国立大学とソフトバンクグループのBBソフトサービス(以下、BBSS)は、共同研究プロジェクトとしてIoT機器を狙ったサイバー攻撃の観測状況を月次で報告している。今回は本年10月の結果となる(前月の報告についてはこちら)。

【1】アクセスホスト数・攻撃ホスト数

図1は、日次のアクセスホスト数、攻撃ホスト数の推移。グラフを見ると、10月期もIoT機器への攻撃が継続的に行われていることがわかる。同観測システムでは、10月は1日当たり約2.8万IPアドレスからのアクセス(アクセスホスト数)、約1.9万IPアドレスからの不正な侵入(攻撃ホスト数)を観測している。

9月と比較して、10月の総アクセスホスト数は5%増加、総攻撃ホスト数は6%増加で微増という結果だが、グラフを見ると10月28日から数値が急上昇していることがわかる。

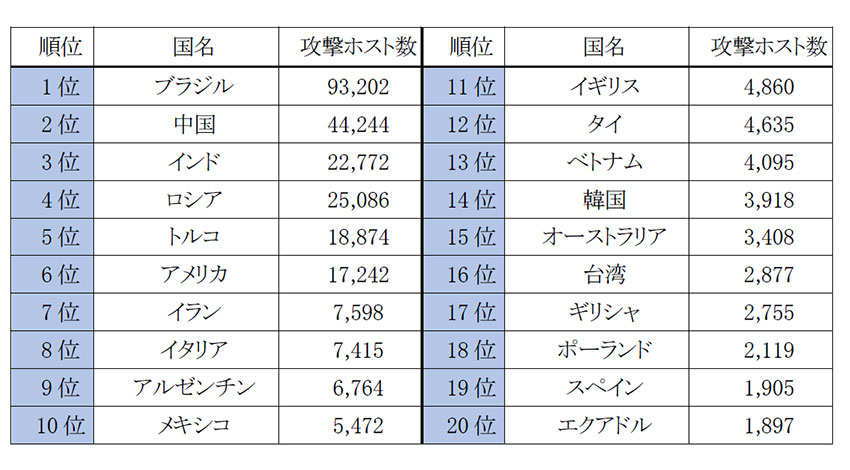

【2】国別攻撃ホスト数

攻撃ホスト数を国別に分類し、10月は196カ国からの攻撃を観測し、総攻撃ホスト数(ユニークな攻撃ホスト数)304,256件だった。

攻撃ホスト数の上位国(20位まで)は図2のようになっている。ブラジルが9月の約1.5倍となり全体の約30%を占めている。また中国は約1.2倍の増加、メキシコは9月のわずか14%にまでに減少している。

変化の見られた10月28日以降の各国の攻撃数の推移を分析したところ、図3のように上位6カ国で攻撃数が同時に増加するなどの変化が見られた。この状況については11月も引き続き観測を継続する予定だとしている。

攻撃元の多くはIoTマルウェアに感染した脆弱なIoT機器であり、これらの国ではIoTマルウェアに感染した機器が多く存在すると考えられる。

※上記は単純な攻撃ホスト数のカウントであり正規化を行なっていないため、人口やインターネット利用者数が多い国が上位にきている点に注意が必要。

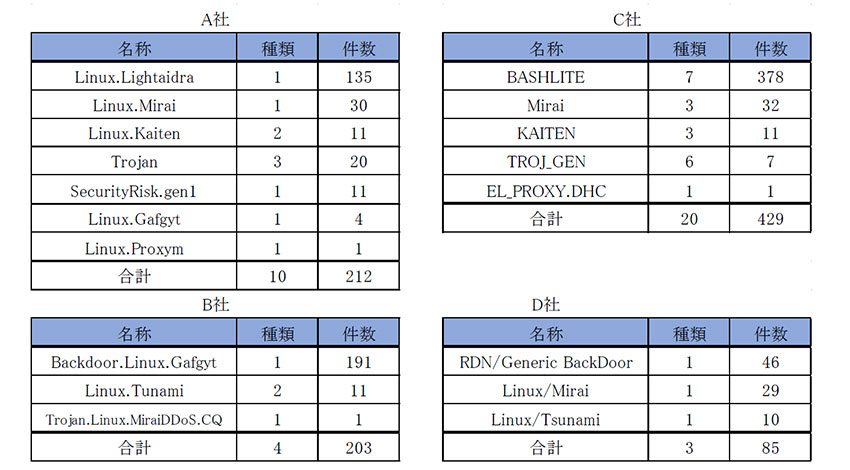

【3】ウイルス検知状況

検知されたウイルスをマルウェア検査サービスVirusTotal(※)で4種類のアンチウイルスエンジンで検査した。図4は、同観測システムで収集したIoTウイルス検体を、VirusTotalにて4社のアンチウイルスエンジンにかけて検査をした結果だ。

各社のエンジンによって検知数、検知名称、分類などが異なるが、それぞれLinux.Lightaidra(A社)、Backdoor.Linux.Gafgyt(B社)、BASHLITE(C社)、RDN/Generic BackDoor (D社)の検知数が非常に多くなっており、9月と同じ状況であると言える。

また、9月のマルウェア検知総数が1,517件に対し10月は929件と約39%の減少となっている。

※上記は検体ハッシュ値をVirusTotalに投稿した結果で、過去にVirusTotalに投稿された検体のみの結果が示される。同観測システムで収集可能なウイルスの傾向には偏りがあるため、この結果がそのままIoTウイルスの流行の全体傾向を示しているものではない。

【関連リンク】

・IoTサイバーセキュリティ 共同研究プロジェクトホームページ

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。