東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本)、日本電信電話株式会社(以下、NTT)、株式会社オリィ研究所は、オリィ研究所が運営する「分身ロボットカフェDAWN ver.β」常設実験店で活用されている分身ロボット「OriHime-D」において、NTT東日本が提供するローカル5Gと、NTTが開発した無線アクセス環境も含めた端末同士の通信品質を制御する技術を組み合わせて、遠隔ロボット操作を行う実証実験を行った。

これまで「分身ロボットカフェDAWN ver.β」では、Wi-Fiによって分身ロボットの操作を行なっていたが、Wi-Fiはアンライセンスバンドの無線周波数を用いていることもあり、外部の電波との干渉などによる無線通信品質の低下が発生しやすく、タイムラグや通信断による操作の中断が課題であった。

そこで、ローカル5Gをカフェ内に構築し、NTTが開発した通信品質を制御する技術を組み合わせて、遠隔ロボット操作に関する実証実験を実施した。

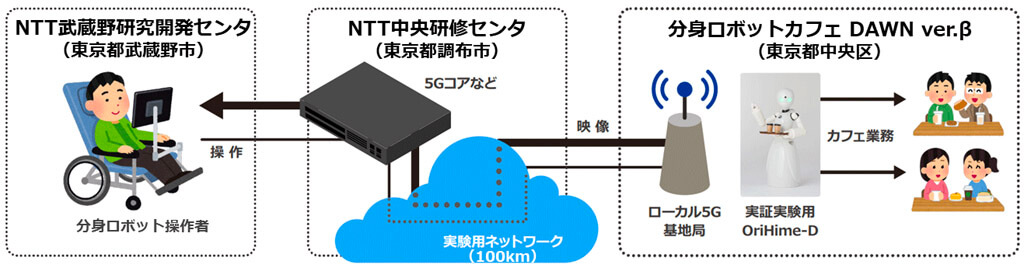

実証実験では、NTT武蔵野研究開発センタ、NTT中央研修センタ、「分身ロボットカフェDAWN ver.β」を、全長100kmの光ファイバで接続し、カフェ内に整備したローカル5Gを経由。武蔵野研究開発センタ内から障がいのある操作者が、カフェのサービススタッフ業務を行った際のロボット操作感、およびアプリケーション間でのネットワーク性能評価を行った。

ローカル5Gを活用することで、従来のWi-Fiを用いて分身ロボットを操作していた際に発生していた、無線通信の接続が途中で切断される事象や、映像品質の劣化による遠隔操作のし辛さは解消され、分身ロボットの操作性向上効果が確認された。

NTTが開発した通信品質を制御する技術は、通信パケット量推定機能、および通信パケットの送信タイミング制御機能から構成されている。

通信パケット量推定機能は、無線ネットワークに通信パケットが入力されるポイントにおいて、無線ネットワークの通信状況や、アプリケーション毎の過去の通信状況から、将来にネットワーク中に流れる通信パケット量の予測を行う。

また、送信タイミング制御機能は、アプリケーション毎の通信パケットの優先度に応じて、要求される遅延量となるように通信パケットの送信タイミング制御を行う。

これら2つの機能を組み合わせることで、通信レイヤ2(データリンク層)および通信レイヤ3(ネットワーク層)において、アプリケーション間の通信品質制御を行うことができる。

また、これら機能は各種デバイスや無線アクセスポイントに実装することができ、利用する無線ネットワークの通信規格や無線通信装置に依存することなく通信品質制御を行うことを特徴としている。

この通信品質制御技術を分身ロボットに関わる通信(映像、音声、ロボット制御信号)に適用することで、数十ms以上の遅延量増加が発生する大容量のダミートラフィックをローカル5Gへ付加した条件においても、付加されたダミートラフィックの影響を受けることのない低遅延性能を維持できることが確認された。

実際に分身ロボットを操作した操作者の方にNTTクラルティ株式会社の協力のもとインタビューを行ったところ、従来のネットワーク環境で感じていた操作に関わるストレスが低減でき、ロボット操作や接客もネットワーク遅延を感じることなくスムーズに行えた、といった意見が得られている。

なお、この技術は、2023年1月24日~26日に開催予定の「NTT東日本グループ Solution Forum 2023」にて紹介される。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。