スーパーとドラッグストアの比較分析に見るDMPの可能性

亀卦川: 主婦は日本の消費の6割以上の意思決定をになっていると言われています。その方たちのリアルな買い物の状況をおさえているというのは、私たちの強みです。また、最近はECが普及しているとはいえ、まだ日本の消費行動の6%ほどです。94%以上はリアルなお店で買っているわけです。

オンライン(デジタル)もオフライン(リアル)もどちらも重要です。ただ、デジタルだけではお客さんとのコミュニケーションを誤ってしまう可能性があると私は思っています。

小泉: おっしゃる通りだと思います。

亀卦川: さきほど、生活者一人当たりの買い物行動圏は3、4店舗とお伝えしましたが、その中でどのお店の来店率が高いのか、この情報がこれまでは全く見えていませんでした。A社は小泉さんのことをものすごく優良顧客だと認識していたとしても、実はB社の方にもっと行っているのかもしれない。つまり、お客さんのポテンシャルがわからなかったんです。

小泉: もしかしたら、実は私が大家族かもしれませんからね(笑)。

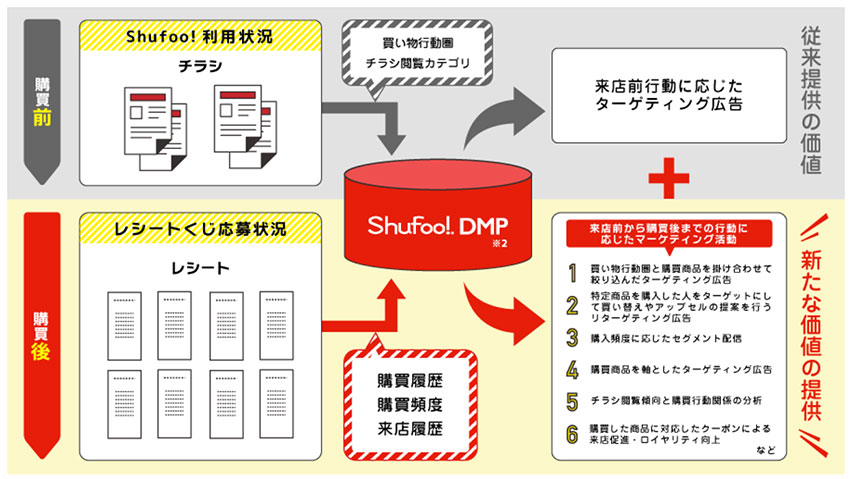

亀卦川: そうなんですよ。それが、「Shufoo!」を通じて見えてきたことが大きいですね。ただ、お客さんの来店のきっかけや、そのお店に行こうと思った最初のモチベーションが何なのかについては、私たちもまだわかっていません。そこで、始めたのが「レシートくじ」のサービスです(下図)。

「小泉さんはなぜそのお店に行ったのか」ということが、レシートを調べると見えてくるんです。そこまでわかれば、私たちのDMPの価値はさらに高まります。

小泉: 生活者の購買パターンの全容がいよいよ把握できるようになりますね。

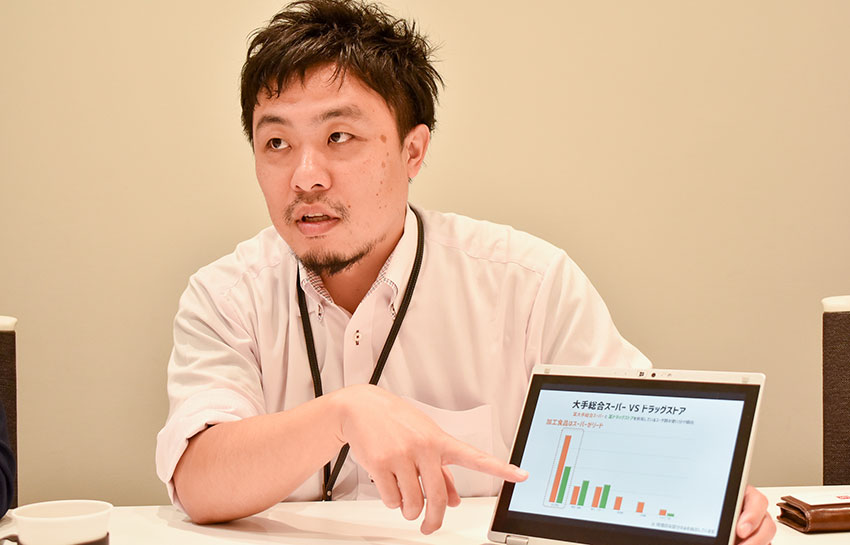

森谷: 最近は、生活者がスーパーとドラッグストアをどう使い分けているのかについて、レシートから分析しています。

小泉: なるほど。最近ではドラッグストアが日用品をどんどん売るようになっていますからね。

森谷: ええ。ある特定のお客さんがどうしてその商品を買ったのかについては、POSでもある程度見えます。しかし、スーパーとドラッグストアのうち、どうしてスーパーを選んだのかということはわかりません。

現在、スーパーとドラッグストアを両方とも使っているユーザーのレシート分析を進めていますが、既に色々な知見が得られています。たとえば、加工食品はやはりスーパーがリードしているものの、ドラッグも意外と善戦しています。飲料やお菓子などは、既にドラッグが逆転。生鮮はもちろんスーパーが優位ですが、卵についてはわりと善戦しています。

この卵のデータはかなり重要です。なぜなら、卵を安売りすると買い物客が増えるという知見は以前からありましたが、もしかするとその戦略をドラッグも取り入れているかもしれない、という仮説が見えてくるからです。

小泉: なるほど。

森谷: 次に、スーパー2つとドラッグ1つを使い分けているユーザーさんの例を紹介します。この方は興味深いことに、食パンは必ずドラッグストアで買いますが、菓子パンはスーパーで買います。おそらく、何か目当ての食パンがドラッグストアにあるのでしょう。一方で、生鮮食品はスーパーで買いますが、他の牛乳やチーズ、お菓子などはスーパーとドラッグストアでさほど違いはありません。

ということは、「今日は食パンが切れているからドラッグストアへ行く」あるいは「今日は生鮮を買う日だからスーパーへ行く」というように、ピンポイントの理由でその日に行くお店を決めているのでは、という仮説が見えてきます。とすると、もしこのスーパーが「おいしい食パン」を仕入れたとしたら、この方は今後スーパーにしか行かなくなるかもしれないんです。

小泉: なるほど…。そこまでわかってしまうと、マーケティングの世界がかなり変わっていきますね。

森谷: ええ。今後は、こうしたお客さんをターゲッティングすることに価値が出てくると思います。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。