株式会社リテールAIは2020年6月2日にリテールAIセミナー2020をwebにて開催した。

講演の第二弾として、サントリー酒類株式会社 リテールAI推進チーム シニアリーダー 中村直人氏からは、サントリーが現在取り組んでいるマーケティング事例の紹介があった。

サントリー酒類では、現在までTRIALとのレジカートの開発、サッポロドラックストアとのAIを使った実証実験など流通企業と協力して個客を理解するためのデジタルテクノロジーを活用した経営戦略やビジネスプロセスの再構築、DXを行ってきた。

DXの肝は、実店舗で起こっている個客行動の見える化

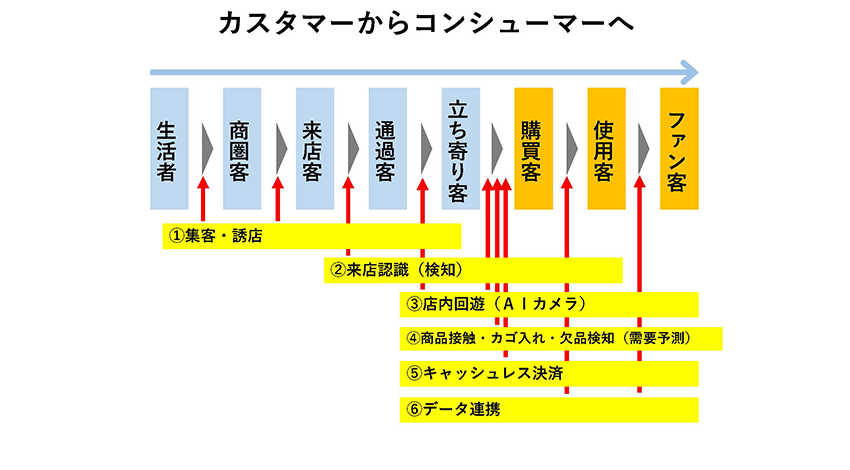

下記の図は生活者によって商品が購入され、再度購入する「ファン客」となるまでの一連の流れとそれぞれのステップで行われる生活者への働きかけを示している。

ECはこの流れが全てデータとして見える化されているためOMOが進みやすい。

中村氏はサントリー酒類は9割強がリアルチャネルでの販売になっていることから、小売店舗での販売をしっかり見える化していくことで個客理解を進めていくことがこれからのDXの肝になると述べた。

また、同氏はDXについて「DXはデジタルツールを活用することが主目的のようにとらえられてしまう傾向があるが、デジタルツールはあくまでも手段だ。手段から得られたデータをどう活用しながら個客を理解していくか、上記の表の変遷のコンバージョン率をどう上げていくかがポイントになる」と述べた。

COVID-19で意識変化する顧客

COVID-19で消費行動はどれほど変化したのか。

中村氏はサントリー酒類の業態別酒類の伸長率のグラフを提示しながら、前年度比で好調な数字を出しているのはドラッグストアだと述べた。

ドラッグストアはマスクや消毒液の購入で来店客数が増えていたため、酒類のドラッグストアでのタッチポイントが増えたということがわかる。またECやスーパーマーケットでの購入もここ3年ほどと比較しても上昇していることから、こういった需要の伸びにも細かく対応していく必要があると述べた。

上記の図は縦軸に「コロナ禍における顧客の商品購入における選定基準」を置き、横軸では「業態ごとにその基準を持ち合わせているか」を◎、〇、△の順で表している。

表を見ると、特に内食の製品の品ぞろえに関して、買い物体験がワンストップショッピングで時間をかけずに自分の欲しいものをまとめ買いしたいというニーズが強まっていることがわかる。

特に、ドラッグストアの衛生商品の品ぞろえの良さは本年度の4月の選定基準においては非常に大きなウエイトを占めており、また、出回りたくない、遠くまで行きたくない、買い回りしたくないという思いから、店舗の近接性が非常に大きなポイントになっていた。

もう一点、圧倒的にニーズがあったのは家から出たくないという要望だ。自宅まで運んでもらえるラストワンマイルのデリバリーがあるかどうかはここ数か月で重要なポイントとなった。

この◎が多い販売業態ほど結果的に4月の実績が良かったといえる。

中村氏は、「コロナ禍が収束に近づいたとしても、ある程度現在の価値観が継続されると考えると、メーカーは個客のインサイトを踏まえた上でマーケティングを変えていかないと今までの売り方では通用しないということではないか」と述べた。

DXは個客の体験価値を最大化するため手段

アフターコロナでは以下の三つの価値観が尊重されるという。

一つ目は「安全価値」。非接触、レジレス・キャッシュレス、まとめ買い、混雑状況を避けた買い物。またこういった取り組みを見える化し、取り組んでいるということを顧客へ周知していくことが必要となる。

また、もう一つが「時間価値」だ。来店頻度が減ることによって顧客は1回の買い物でまとめ買いをするようになる。まとめ買いをするときに品ぞろえが悪い、品切れしているものがあるとなると顧客の不満足度が高まってしまう。欲しい商品が店頭にあるのかどうかを知ってから買い物がしたいというニーズが出てくる。つまり、流通においても在庫の見える化への取り組みが必要になってくる。

最後が「社会価値」だ。

家にいるからこそ人とのつながりを感じていたい、というニーズに対して、顧客とつながっていること、アプリやサイネージ等を活用して顧客に寄り添っていくことが求められる、と述べた。

この価値観の変化の中で重要になるのは、「見える化」と顧客と店舗をつなぐ「マッチング」であり、これらを実現するためにはデジタル化が必要となると考えている。

また、中村氏はアフターデジタル2(仮題)より引用して、メーカーについても、製品販売型ではなく体験提供型に移行しなければ生き残れないと述べた。

今までのように製品を製造して販売するだけではなく、「店に行かなくとも近所の店舗にどのような商品が置いてあるかわかる」や「商品はネットで注文して店舗に帰りがけにピックアップして帰る」といったような個客のリアルタイムなニーズに合った買い物体験を提供する必要がある。

そのような体験を提供するためには、DXによる即時データ共有や新鮮なデータでの需要予測が必要となる。

DXとは「個客の体験価値をどう最大化するか」の手段であり、メーカーと流通が一緒になって考えていく必要がある。

個客理解を促進するための「サントリーリンク」

流通企業とメーカーが共に個客理解を進めていくとなると、商品軸(カテゴリーマネジメント)と顧客軸(ショッパーマーケティング)の二つのマネジメントが重要となってくる。

カテゴリーマネジメントは使い古された言葉に思うかもしれないが、これを高度化しようと思うと、どういう顧客がどういうインサイトで買い物をしているのかというのを細かく把握しなくてはならない。

その場合、ID-POSなどの顧客を把握できるデータを分析し、ショッパーマーケティングとカテゴリーマネジメントとの掛け算でマーケティングを高度化していくことが必要になる。

サントリー酒類ではこれらの取組によって酒類内のシェアを獲得、成果を出している。

上記のシステムは約半年で開発された「サントリーリンク」だ。

メーカーが持っているデータ、流通が持っているデータ、オープンデータをクラウドに集約し、アウトレットすることを目的として作成された。

サントリーリンクの機能として「売上分解図」「購入者の居住地分布図」「棚割り確認」の3つを紹介した。

売上分解表では、購入者の店舗会員・非会員の割合や客単価等を製品・店舗毎に因数分解された表を確認することが出来る。

また、流通企業のマスタとメーカー企業のマスタは基軸が違うため、小売り店舗ごとの軸と商品軸の両方から分析が出来るようになっているという。

これらをブレイクダウンすることによってどこが課題なのかをみることが出来るようになっている。

また、個客理解を深めるためには、どういった顧客がどういったエリアに居住していて、そのエリアがどういったコンディションなのかをみる必要性がある。

中村氏は、システム上で店舗と商品を指定すると、購入した顧客がどこに住んでいるのかがわかるシステムを紹介した(上記図右)。

来店した個客がどこに住んでいて程度の顧客単価なのか、地図上の色によって単価が高い地域や低い地域をみることが出来る。

続いて紹介されたのは棚割りを確認するシステムだ。

店頭に設置されたカメラによって、棚前の状況を画像でリアルタイムに近い形で確認することが出来る。中村氏は、今後画像処理AIによってどの商品が欠品しているかをリアルタイムで確認し、顧客へ告知していく、欠品をアラートとして出すことも考えていると述べた。

また同氏は「このように仕組み化するところまでは出来ているので、これらをバージョンアップしていくことによって、マーケティングオートメーション化を目指している」と述べた。

データは共有して初めて意味を持つ

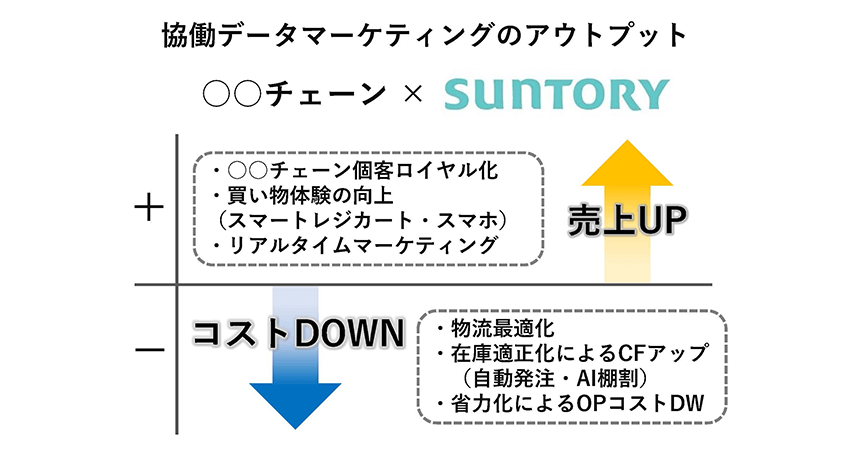

DXは、個客を店舗や商品のファン化させることによって売上を上げていく、安定的な売上を得るという要素と、物流の最適化・在庫適正化・省力化によるコストダウンを目指す要素の二つを実現するという。

データを自社内で保有するだけではなく、バリューチェーン全体で共有することで生まれたサントリーリンクは約半年で開発された。

レポート1で立本博文氏が述べた、業態変化が起き次の10年の姿が決まるまでの期間は2年と予測されている。

この後に行われたパネルディスカッションでも話題に上がったが、サントリーの事例のように、流通・小売り、メーカー、サードパーティー企業が協力して体制を作ることを前提とした「個客の体験価値を高めるためのDX」は、一部の企業が行っている取り組みではなく業界全体が行う当たり前の取り組みとしてとらえられなければならないタイミングが来ている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。