国内では、水力発電所が1500カ所以上あり、山岳地などでの計測値取得に関してのニーズが多く存在している。また、設備稼働の効率向上や故障予知などの観点から、工場内におけるさまざまな測定値収集へのニーズも高まっている。

東芝エネルギーシステムズ株式会社は、これまでLPWA技術を用いた渓流取水水位監視の実用化に向けた実証実験を北海道で2018年から2019年にかけて行い、良好な結果を得たため、LPWA省電力無線マルチホップ技術(※1)を用いたソリューションの商用化を進めてきた。2020年2月にはLPISの最初のソリューションを納入した。

そしてこのほど、東芝エネルギーシステムズは東京電力リニューアブルパワー株式会社から委託を受け「省電力無線IoTソリューション(Low Power IoT Solution)」(以下、LPIS)により長野県大町市にある中部山岳国立公園内の4か所の水位観測局・雨量観測局からデータを収集し、提供するサービスを開始した。

LPISは、山岳地などの携帯電波の届かない地域であってもLPWA省電力無線マルチホップ技術を用いて安定的なデータ送信を可能とするソリューションで、サブスクリプション方式でサービスを提供する。

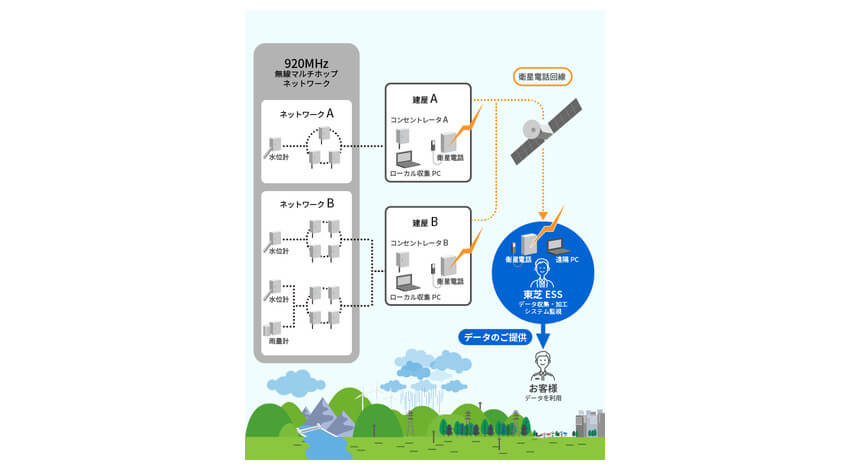

センサノードと呼ばれる無線機から920MHz帯の電波で送信されたデータは中継器によりバケツリレー形式で伝送され、コンセントレータに集約してからWAN(※2)回線に送信される。センサノードや中継器は独自の省電力設計により乾電池で長期間作動させることができ、中継器を設置するだけで簡単に無線ネットワークを構成することができる。

今回測定を行う水位観測局・雨量観測局の大部分は車両が入れない山間部に点在しており、これまで各観測局のデータを収集するには作業員が徒歩で往復5~6時間かけて現地へ赴く必要があった。特に、雨季や積雪の多い冬季はデータの収集へ赴くことは困難な状況だった。こうした状況を改善するため、約20台の中継器を設置、総延長約4kmの無線ネットワークを作った。また、衛星電話サービスを経由して東芝エネルギーシステムズの本社事務所でのデータ収集が可能だ。

また、中継器の設置については、可搬型の自立ポールに取り付けることで国立公園の環境へ配慮した。落石や出水、雪崩などで一部の中継器が動作できなくなっても、周辺の中継器で修復しデータ収集が可能となる。なお、各中継機の運用状況は本社事務所で遠隔監視する。このように集められたデータは顧客に提供され、より効率的に発電を行うための解析などに活用される。

※1 マルチホップ技術:リレー方式でデータを中継することで広い通信範囲をカバーすることが可能な通信方式。

※2 WAN(Wide Area Network):地理的に離れた地点間を結ぶ通信ネットワークで、通信事業者が設置・運用する回線網のこと。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。