民間企業のデータを3D都市モデルと重ね合わせる

小泉: 「PLATEAU」で検証中のユースケースには、どういうものがあるでしょうか。

細萱: 現在、民間企業や自治体と共同で約30件のユースケース開発を進めています。内容は、大きく①都市活動モニタリング、②防災、③まちづくり(都市開発)に分けることができます。

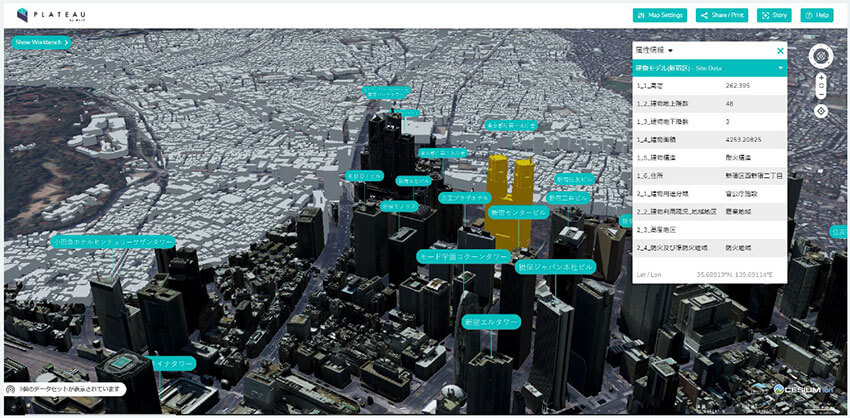

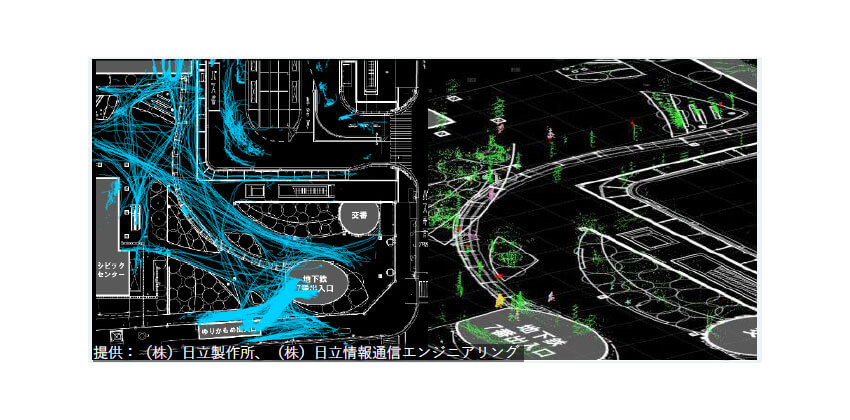

細萱: 都市活動モニタリング(①)は、カメラやセンサーで取得した人やモノの流れのデータを、3D都市モデル上で可視化するというものです。これにより、たとえば混雑(コロナ禍における「3密」)を避けたルート選定などを市民に促すことができます。都市における人やモノのデータを取得するには高度なセンシング技術や試行錯誤が必要であることから、現在さまざまな企業がそれぞれ独自の手法を用いて、検証を行っています。

防災(②)については、洪水や地震などの自然災害のシミュレーションのデータを、3D都市モデルと重ね合わせることで、より精緻な避難ルートの策定などができると期待されています。たとえば、自然災害のリスクを2Dの地図で表示する「ハザードマップ」というものがあります。これを3Dの都市モデルで表現できれば、災害リスクをより直感的に可視化することができ、防災意識の向上に役立つのではないかと考えられます。

また、3D都市モデルを使えば、都市が浸水した場合に垂直避難が可能な建物がどれくらいあるかということを可視化できます。郡山市では、実際にこのデータを防災の計画に活用しています。

都市開発(③)では、たとえばカメラやセンサー、プローブパーソン調査(携帯電話などのGPS機能を用いて、人や車の移動状況を記録する調査)を使って得た歩行者の動きのデータを、3D都市モデルを使って可視化することで、歩行者目線を重視した歩きやすい空間の再編を行うといった検証が行われています。

細萱: また、3D都市モデルは、民間企業が新しいサービス(体験価値)をつくるきっかけにもなります。

たとえば、三越伊勢丹ホールディングスでは、デジタル空間に再現された百貨店の中を、アバターを使って回遊することができる「バーチャル伊勢丹」を提供しています。そこで、今回のユースケース開発では、3D都市モデルを活用してこの仮想世界を百貨店の外まで拡大し、新宿三丁目エリアを中心とする「バーチャル新宿」を構築しました。

「バーチャル新宿」ではアバターを用いて街を回遊したり、ユーザどうしのコミュニケーションやイベント参加したりといったさまざまなコンテンツを体験することが可能です。こうしたバーチャル空間上での体験が顧客の満足度にどれほど貢献するのかを検証しています。

さらには、配送用ドローンが安全に運航するためのフライトシミュレーションに、3D都市モデルを活用するという検証も行っています。高層ビルが立ち並ぶ都市部で安全かつ効率的にドローンの運航を行うには、詳細な都市空間の情報が必要だからです。

また、配送ルート上の航空写真をドローンで撮影し、そのデータを使った3D都市モデルのアップデートがどの程度可能なのか検証するという取り組みも行っています。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。