自律分散的に3D都市モデルをつくりあげていく

細萱: 以上のように、3D都市モデルにはさまざまな可能性があります。それをうまく引き出せるように、国交省として支援していきたいと考えています。何よりも、3D都市モデルの可能性を多くの人に知ってもらいたい。そこで、国交省ではさまざまな取り組みをしています。

たとえば、開発者が使いやすいようにデータを整備したり、地方自治体や民間企業向けに3D都市モデルのガイドラインを作成したりしています。これらの情報は、すべてPLATEAUのホームページ(特設ページ)から入手できるようにしていきます。

小泉: ホームページは、かなりこだわってつくられているという印象を受けました。

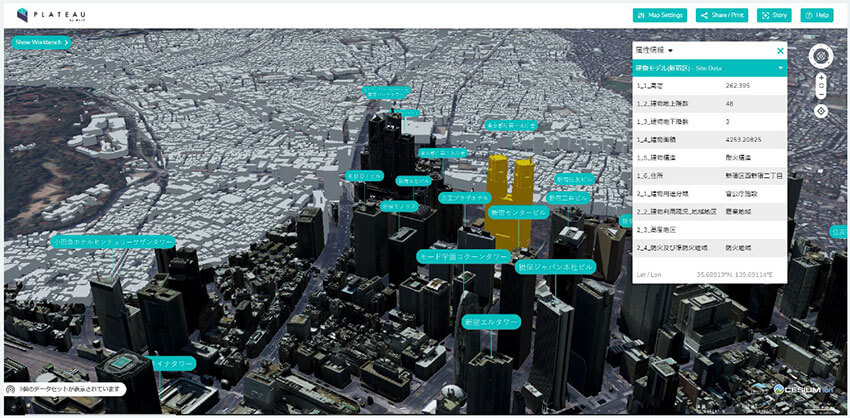

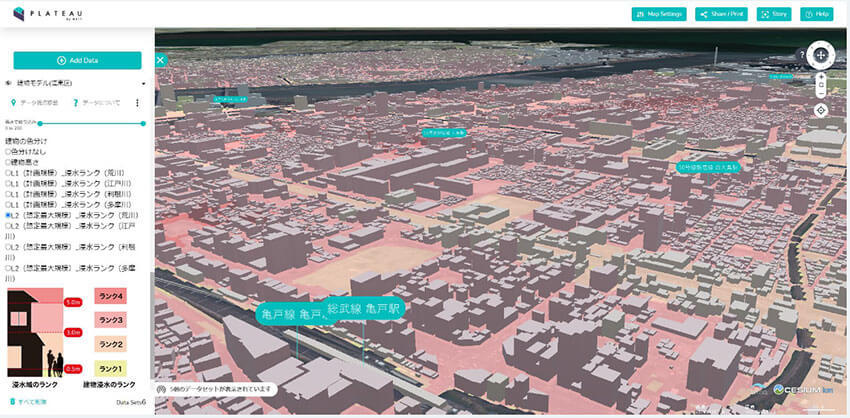

細萱: ありがとうございます。わくわく感をもってみてもらえるように、さまざまな工夫しました。「PLATEAU VIEW」では、実際に3D都市モデルを動かしたり、それぞれの方が保有するデータをとりこんで、ビューワー上に表示したりすることもできます。

1月にはアイデアソン、2月にはハッカソンを開催しました。どちらも、私たちでは想像がつかなかったような新しいアイディアが出てくるなど、とても可能性を感じる、有意義な機会でした。

小泉: 今後、都市空間の詳細なデータが増えていくと、可能性がさらにひろがっていくと思います。そうしたデータの更新や拡張は、国交省で主導的に進めていくのでしょうか。

細萱: それについては、「データを増やすこと」と「データが活用できること」の両面からみていくことが重要だと考えています。確かに、データがたくさん集まり一元化できれば、色々なことができると思います。ただし、現時点では、「データを提供してくれた人にどんなメリットがあるのか」ということがまだ十分に説明できる段階ではありません。そのため、まずはユースケースをお示しし、3D都市モデルで何ができるかということをお伝えしていくことが先だと考えています。

小泉: メリットが見えてくれば、データはおのずと集まってきそうですね。

細萱: はい。まずは民間企業に利益を感じてもらって、それぞれのビジネスが成立することが前提のシステム構築ということが重要で、その積み重ねが3Dモデル全体の発展につながっていくと考えています。

私たちは、実は「PLATEAU」という3D都市モデルによって一つのシステムをつくったとは考えていないのです。PLATEAUはあくまでプラットフォームです。価値を生み出すシステムそれ自体は、個々につくってほしいと考えています。というのも、「さまざまな用途に使える1つのシステムをつくる」ということは、原理的に困難だからです。

これは、「PLATEAU(プラトー)」というプロジェクトの名称に関連してきます。この名称は、フランス人哲学者のジル・ドゥルーズと精神分析家フェリックス・ガタリの著書『千のプラトー』が由来です。ここでプラトーとは、「一つの頂上を目指す統一的構造ではなく、多様で自律・分散的なシステムが平面的に接続・連続することで強靭性を獲得していく哲学的な実践」とされています。

簡単にいえば、集権的(トップダウン的)に何か一つのシステムをつくるのではなく、さまざまな主体が有機的(ボトムアップ的)につながることで、結果として強靭なシステムが生まれてくるという意味です。

これは、私たちの3D都市モデルのコンセプトとよく合致するのです。つまり、個々のユースケースをつくり、それがボトムアップ的に積み重なることで、結果として日本全国の3D都市モデルができあがっていければと考えています。

小泉: とても楽しみです。本日は貴重なお話をありがとうございました。

「Project PLATEAU」の特設サイト(ホームページ)はこちら。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。