株式会社Spectee(以下、スペクティ)と一般財団法人リモート・センシング技術センター(以下、RESTEC)は、デジタル庁の「デジタルツイン構築に関する調査研究」事業として行った、衛星データとSNSから得られる災害時の浸水情報を空間IDで管理し、三次元表示するシステムの実証結果を公開した。

実証実験では、衛星データやSNSから得られた浸水情報を、地形や建物と組み合わせて3D化するシステムを開発し、被災時の街の浸水状況の再現を試みた。

浸水情報は、空間ID単位で管理・ベクトルタイル化しており、3D都市モデルの設備・オープンデータ「Plateau」の建物情報と組み合わせて3D表示することで、どの建物が何㎝程度浸水しているのかを把握することができる。

また、可視化プラットフォームには、3D地理空間可視化プラットフォーム「Cesium」と、3D表示ソフト「Photorealistic3D」タイルを組み合わせて使用し、表示環境を提供している。

なお、実証にあたり、佐賀県庁の協力のもと、六角川流域市町を対象地域としている。

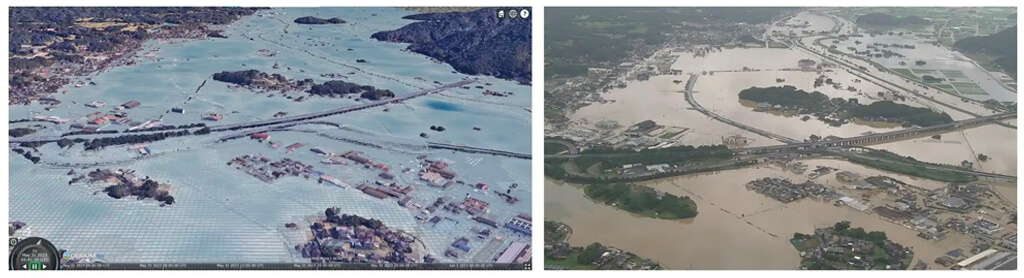

下図左は、2019年8月豪雨に伴う、衛星データとSNS情報を重畳したシステム画面を示している。

同豪雨の際国土交通省が公開した有明海沿岸道路の武雄北方インターチェンジの浸水被害の写真(上図右)と比較すると、被害状況の高い再現性(※)、視認性が確認できる。(※:再現された浸水状況は、上図右と同時刻の結果を表したものではない。)

この実証により、広範囲の浸水情報を撮影できる衛星データの広域網羅性と、SNS情報の即時性を掛け合わせることで、高精度な浸水情報を生成できることが示された。

その浸水情報に空間IDを活用し、3次元に可視化し提供することで、被災状況の把握や振り返り情報として活用することができる。

例えば、被災者に自治体が発行する罹災証明発行までの時間短縮など、自治体業務の効率化による市民サービスの向上が期待されている。

将来的には、より高度なデジタルツイン技術を取り入れていくことで、リアルタイム性の高い避難誘導、救命活動の支援などへの利用を目指すのだという。

SpecteeとRESTECは、今回の実証実験で得られた知見と技術を基に、ステークホルダーと協力しながら利用拡大を進めていくとしている。

[動画:有明海沿岸道路の武雄北方インターチェンジから順天堂病院周辺一帯の浸水被害。(動画・写真提供:RESTEC/Spectee)]無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。