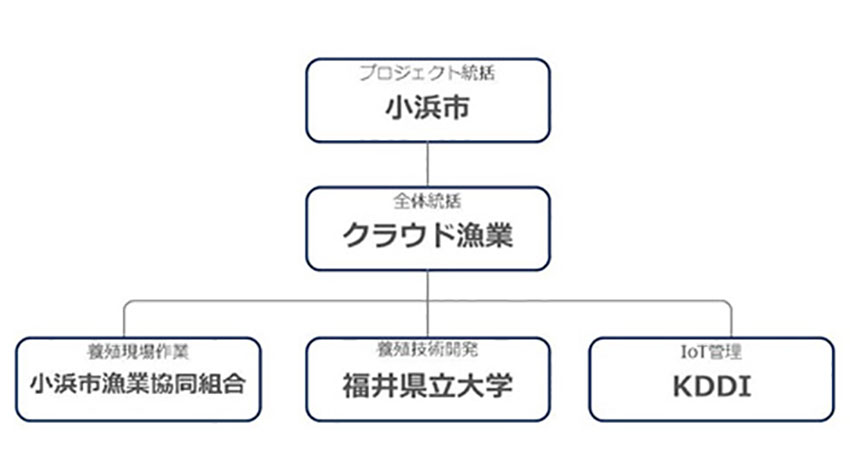

福井県小浜市、株式会社クラウド漁業、KDDI株式会社は、小浜市漁業協同組合、福井県立大学と共同で、IoTを活用して鯖養殖の効率化を図る「「鯖、復活」養殖効率化プロジェクト」を開始すると発表した。

小浜市は、2016年より、鯖の食文化の新たな展開で産業振興や誘客促進による地域活性化を目的に「鯖、復活」プロジェクトを開始。2017年7月に、ICT/IoTの利活用による成功モデルの普及展開を図るため、地域の先導的な取り組みを推進する総務省の「情報通信技術利活用事業費補助金 (地域IoT実装推進事業)」に「「鯖、復活」養殖効率化プロジェクト」として採択された。

そして今回、公募によりクラウド漁業とKDDIらが受託者として決定した。今後、2018年2月のIoT実装に向けて、各社間で仕様を協議し、測定機器やアプリの開発など準備を進めていくとしている。

背景

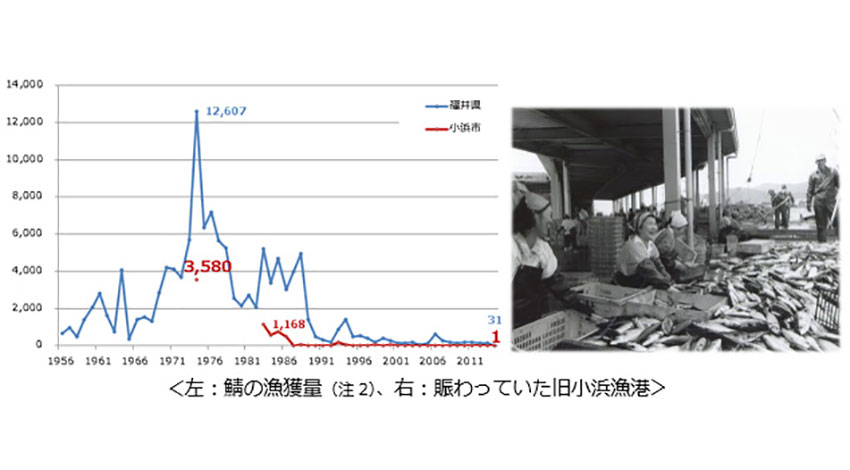

小浜市は、かつて「海の底から湧いてくる」と言われるほど鯖が大量に獲れた時期があり、1974年には、小浜市田烏だけで3,580トンの鯖の漁獲があった。しかし、近年、乱獲等の影響で全国的に鯖の漁獲量が減る中で、小浜市の漁獲量も激減し、2015年の漁獲量は1トン未満までに落ち込んでいる。

鯖養殖の事業採算性を確保するためには、飼育規模を拡大する必要があるが、そのためには、水温と給餌量の関係を明確化し、生残率を高める必要がある。また、鯖養殖事業の普及・拡大には、飼育方法のマニュアル化を行う必要もある。

現在、いけす管理をはじめとする鯖養殖は漁師の経験と勘に頼られており、データ化されておらず伝承が難しいため、後継者不足の一因となっている。

プロジェクトの概要

「「鯖、復活」養殖効率化プロジェクト」では、IoTを活用することで、漁業をデータ化し、リアルタイムデータに基づく効率的な養殖の実現を目指す。

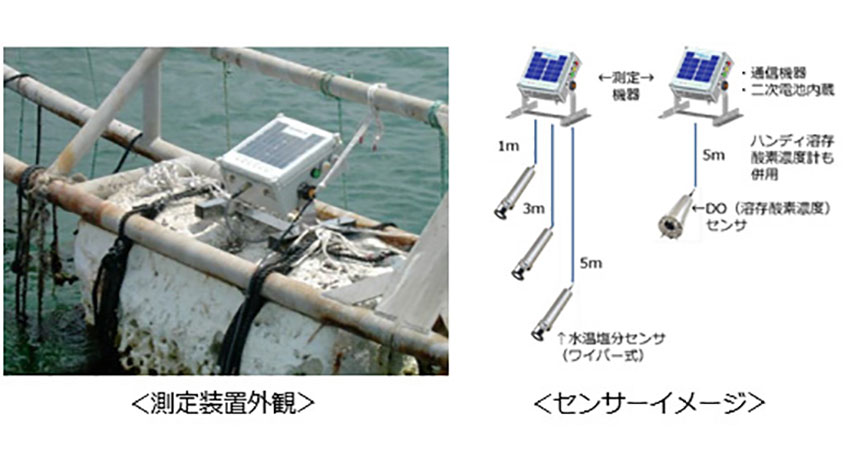

養殖いけすに、水温、酸素濃度、塩分濃度を1時間に1回測定可能なIoTセンサー「うみのアメダス」(※)を設置することで、モバイル回線を経由し、船を出さずとも現地の状況を把握可能となる。さらに、給餌場所、給餌量、タイミングをタブレット入力によって管理する「デジタル操業日誌」(※)を導入し、漁師の経験と勘でなされているノウハウをデータ化する。

今後、蓄積されたIoTセンサーによる外環境データと漁師のノウハウデータの相関を分析することで、養殖の効率化を図り、後継者育成課題の解決に貢献していくという。

※「うみのアメダス」「デジタル操業日誌」は、公立はこだて未来大学によって開発されたシステム

プロジェクトの詳細

うみのアメダス

鯖の養殖に必要な水温、溶存酸素濃度、塩分濃度を自動で1時間に1回測定。測定結果はモバイル回線で自動的にサーバーへ送信されるため、いけすから離れた陸からPCやスマートデバイスで確認することが可能。

デジタル操業日誌

いけす毎の給餌時刻、給餌量、現場のメモといった操業情報と漁獲情報をタブレットで記録・管理することで、日々の作業を見える化する。また、作業の確認を振り返ることでPDCAを回し、効率化につなげる。

各社の役割

【関連リンク】

・「情報通信技術利活用事業費補助金 (地域IoT実装推進事業)」(総務省)

・福井県小浜市

・クラウド漁業

・ケイディーディーアイ(KDDI)

・福井県立大学(Fukui Prefectural University)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。