日本の国土面積の約7割を占める森林は、木材の供給、二酸化炭素の吸収・固定、災害による被害の軽減など、多面的な機能を有している。

森林の保全には、森林内部の状況を把握する必要があるが、その確認は人が実際に森林内に立ち入って行うことが多く、安全上の懸念が生じるほか、膨大な時間と労力、費用が必要であった。

さらに、木材を卸して得られる森林所有者の収益は減少の一途を辿り、また、林業従事者も減少傾向にある。そのため、管理が行き届かず、有効活用されていない森林が日本国内には数多く存在している。

そこで鹿島建設株式会社(以下、鹿島)は、森林内の自律飛行が可能なドローンを活用して取得した、森林上空と森林内のデータを解析することで、森林を構成する樹種毎のボリュームや樹々毎の位置・樹高などを点群データ化し、評価する技術を開発した。

そして鹿島は、同技術を用いて、自治体や企業などの森林所有者が行う森林づくり計画の提案から森林経営、活用支援までをサポートするサービス「Forest Asset(フォレストアセット)」の提供を開始した。

「Forest Asset」の核となる技術は、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学と共同で研究開発した、上空からドローンで取得した森林の点群データ情報を解析し、材積(木材の体積)や樹種、樹高、立木位置、胸高直径を高精度で推定する技術だ。

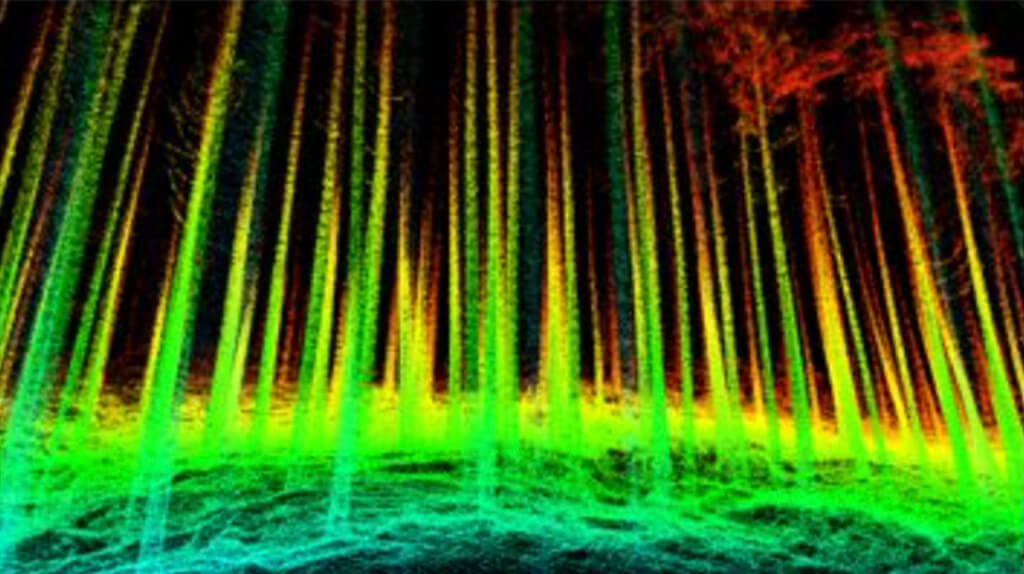

また、スウェーデンのDeep Forestry社製の、森林内の自律飛行かつレーザ計測が可能なドローンを活用することで、上空からではなく、森林内をレーザ計測して点群データを取得し、樹高、立木位置、胸高直径・曲がりや下草の有無などのデータを高精度にデータ化する技術も活用されている。

従来の人手による計測可能範囲が約0.1~0.3ha/日であることに対し、同技術を用いることで、約10ha/日の範囲を正確にデータ化できるため、30倍以上の省力化が可能とのことだ。

この2つの技術で得られた点群データを連携させることで、広範囲にわたって樹種ごとのボリュームを把握でき、その中の樹木1本1本の位置や樹高といった詳細な情報をデジタル空間上で可視化することができる。

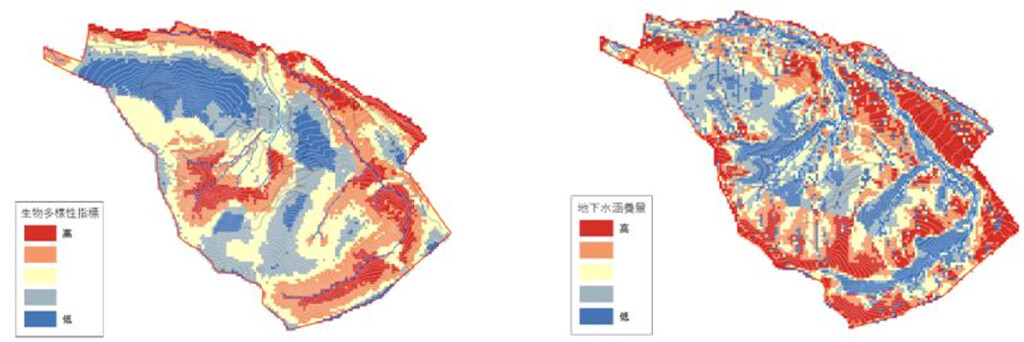

さらに、鹿島がこれまで実施してきた、希少動物の生育環境調査などの自然環境調査技術を組み合わせることで、生物多様性を向上させるプランや森林の水源涵養機能を高めるプランなど、森林が持つ潜在的な付加価値を最大化するプランを立案して、J-クレジット制度や自然共生サイト認定の申請に繋げることが可能だ。

なお、「Forest Asset」提供の初弾として、2024年5月に、三井住友銀行が神奈川県伊勢原市日向地区での認証を目指しているOECMの事前調査に「Forest Asset」の一部技術を採用し、その有用性が確認された。

また、鹿島のグループは、日本国内に東京ドーム約1,170個分に相当する、約5,500haの社有林を保有しており、株式会社かたばみと連携し、「Forest Asset」の森林内を自律飛行しレーザ計測するドローンを活用して、福島県および宮崎県の社有林約170haを対象に、J-クレジット制度に申請したとのことだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。