Twitterの創業者である、ジャック・ドーシーの最初の呟きが3億円で売れたあたりから、NFTという言葉が流行りだした。

その後、仮想通貨バブルが弾けたり、取引所が破綻したりしたこともあって、最近NFT、NFTという人はどちらかというとブームに乗り遅れた産業界の面々、もしくは「ガチ勢」だが、当時、クールなイラストとは裏腹に、昔のファミコンのキャラクターみたいなアートや、子供が書いた落書きっぽい絵なんかが、高額で売買されたりしているのを見て、「大丈夫か?」と思ったものだ。

最近では、Twitterのアバターに猿の絵なんかをつけて、ドヤっている人も最近はほとんど見かけなくなった。

個人的に、こういうバブル的な状況を見るのは初めてではなく、ITバブル、ベンチャー起業バブル、株投資バブル、不動産バブル、スマホゲームバブル、スタートアップ起業バブル・・・とデジタル界隈はとかくバブルになりがちだ。

バブルに乗って売り抜けられれば最高なので、ぜひ一度は乗ってみたいと思うものの、全くうまく売り抜ける感じもせずいつも後手を引いているので、ただの恨み節だと思って読んでほしい。

なぜバブルは起き、そして弾けるのか

ところで、みなさんは、金融の世界で「大バカ理論」という言葉があるのを知っているだろうか。

「よりバカ理論」ともいうのだが、聞いたことはあるだろうか。

これは、「本来の価値を上回るようなものを過大評価をして購入する、そして、もっと高額で買う人が現れれば結局は儲かるはず」という考え方だ。

バブルになっているときは、高値で買っても、さらに高値で買う人がいる、自分は売り抜ける、と考える人が増えて、本質的な価値を逸脱した価格で取引されるというアレだ。

日本のバブル崩壊も同じ理論で、当時土地神話なんていわれていて、土地は上がり続けると信じている人が日本中、いや世界中にいたので、どんどん値段が釣り上がるわけだ。

そして、「バカ」には、「さらに上をいくバカ」がいると信じている人が、「もっと値段が上がる」と思ってより高額で買う。

実際、NFTバブルの発端ともなった、ジャック・ドーシーの呟きは、2021年3月に3億円の値をつけて購入されたのだが、これを購入したシーナ・エビスタ氏は、「よりバカ」がいると思ったのか、4月7日にこれを売るという意向を発表した。しかし、入札はわずか7件。約800円から約3万円くらいの値しかつかなかった。

こういうと、「世界で初めの呟きに価値がない」という人がでてくるが、そんなことはない。

日本でも5,000万人、世界では3億人を超える人が利用しているSNSの初めのつぶやきだ。

私はむしろ敬意を払っている。

いまさら聞けない、NFTで儲けるメカニズム

しかし、NFTは、こういう投機的な一面だけではなく、本当に素晴らしい面もあるので、今日はその辺をご紹介していきたい。

まず、NFTの売買について、基本的な仕組みを紹介する。そして、今NFTの世界で起きている変化と未来を解説する。

NFTアートなどで儲けたい人は、まずデジタルアート作品を作る。アートと言っても、必ずしも映像でなくてもよくて、声でも文書でも、デジタルデータであれば何でもよい。

そして、作品を売買できる取引所にアップロードする。これだけで世界中の人があなたの作った作品を購入するのだ。

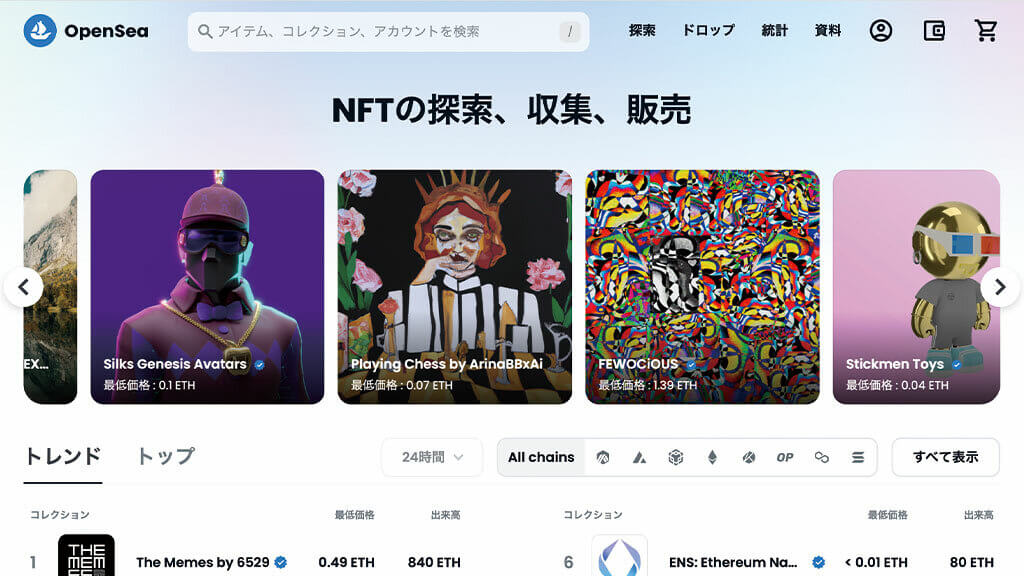

この売買については、仮想通貨が使われるので、作品を売りたい人も、売買に対応した仮想通貨を持っている必要がある。世界最大規模と言われる、「OpenSea」というサイトでは、イーサリアムという仮想通貨が必要になる。

でも、声でも、文書でも、なんでもいいってどういうことなのだろう。

そもそも、OpenSeaなどのサイトで売買されるものは、NFT、つまり、「Non-fungible Token」と呼ばれるものであって、「デジタルアート作品そのものではない」。

ウェブサイトにアートの画像が載っているので、デジタルアート自体を売買しているような気になるのだが、実際は違う。

実は、取引されているのは、デジタルアートについている「トークン」と呼ばれるデジタルデータが取引されているのだ。

「トークン」というのは、「ブロックチェーン技術を使って、発行したデータのこと」だ。

ブロックチェーン聞いたことあるけど、意味わからんという人は、「追跡可能なデータ」とでも思ってほしい。

AさんからBさんに、クルマを転売したら、クルマに過去のオーナーの履歴が証明された書類がついてくる、というような感じだ。

この「トークン」と、「デジタルアート」を紐つけることによって、「そのデジタルアートが世界で一つしかない」ことや、「売買をされた時、誰の持ち主になったか」ということを追いかけることができるようになるという仕掛けなのだ。

なので、トークンと紐つけるのは、別にデジタルアートである必要はなく、Twitterのつぶやきであれ、誰かの歌であれ、なんでも紐つけることはできる。

これは、ある意味、「オンライン・オフラインのモノに対して、権利を紐つけている」とも言える。

「デジタルアートを所有する権利」、「世界で最初の呟きを所有する権利」、たとえば、「現実世界にある、画家が書いた油絵を所有する権利」だって、紐つけさえしてしまえば、そのトークン自体は売買可能なのだ。

大事なことは、NFTというのはトークンと呼ばれるデータのことであって、アート作品そのものではないということなのだ。

なので、正確にいうと、アート作品を所有しているのではなく、アート作品に紐つけられたトークンを所有しているということになる。

こうなると、現実世界で権利を主張したいものであれば、なんでもNFTに紐つけて、それを売買したり、所有権を主張したりできそう、と気が付く。

仕組みをしれば、ビジネスへの応用もわかるNFTの使い所

たとえば、予約の取れないホテルがあったとする。通常、ホテルの予約は、ホテル自身が運営する予約サイトで行うか、楽天トラベルのような予約サイトで行う。

しかし、これだと、すごく先まで予約がされていて、思った日に予約をすることができない、という問題が発生する。いくらだしてもいいから、とにかく、「ある特別な部屋に宿泊したい」という人にとってみれば、オークションのような仕組みがあればいいのにと思うモノだ。

そこで、「NFTのトークン」と、「ある日のある部屋の宿泊する権利」を紐つける。

そして、OpenSeaのようなNFTを売買する場所に出品すれば、世界中の人が競り合いながら、人気の部屋のある日の宿泊権を争奪できるわけだ。

人気の格闘技の試合で、かぶりつきの席や、有名アーティストの来日チケットが大人気で取れなかったりするが、そういうプレミアのつくような場所に対してNFTを紐つけて、OpenSeaのような取引所で売買していくということもできそうだ。

自分が大切にしている人の誕生日に、どうしても、このレストランの予約を取りたい、ホテルの予約をしたい、など、特別な日であれば、いくらだしてもよいと考える人も多いし、とはいえ、定価があるわけなので、大バカ理論で売買する人がいない限り、いくらでもよいからといって10倍の値段をつけてでも利用したいと考える人は少ないのではないかと思う。

お金があれば、人気のスポットも手に入るというような、拝金主義を助長したいということではない。すべての予約がオークション形式で販売されるとよいなんて思ってもいないが、一部はこういう考え方があってもよいのではないかと思う。

web3関連のニュースでは、アイドルやスポーツチームなどの応援をNFTを通して行うという取り組みも始まっている。

「プレミアスポット.com」とかを作って、ある日、ある場所の権利をNFTにして販売する、そんなサービスも今後登場するかもしれない。知らないだけで、もうあるかも?

くれぐれも、大バカ理論で、本当に価値のないNFTをつかまされないようにだけは、注意してほしい。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。