架線設備は、列車に電気を供給するトロリ線などの架線や、それらを支持する構造物などから構成されている。構造物には、架線自体の荷重や、架線を水平に保つための張力に耐え得る強度が必要だ。

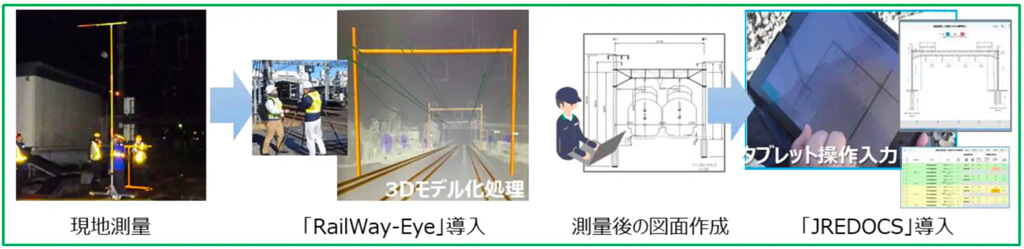

従来、構造物の設計では、測量の結果から図面作成や強度計算などを、個々に行っていたため多くの時間を要していた。

そうした中、東日本旅客鉄道株式会社(以下、JR東日本)は、トロリ線、ちょう架線、ハンガなどから構成され車両パンタグラフを介し、電車へ電力を供給する設備である「架線設備」の工事やメンテナンスにおける、ICTなどを活用したDX推進内容を発表した。

架線設備の工事においては、3Dレーザスキャナによって取得した点群データを基に、鉄道設備の3Dモデリング・寸法計測・レイアウト検討ができる「Railway-Eye」や、タブレット上で構造物を配置し、測量結果を入力すると、構造物の外観図の作成や強度計算を自動で完了する強度計算アプリ「JREDOCS(ジェイレドックス)」を導入して、測量や設計を実施している。

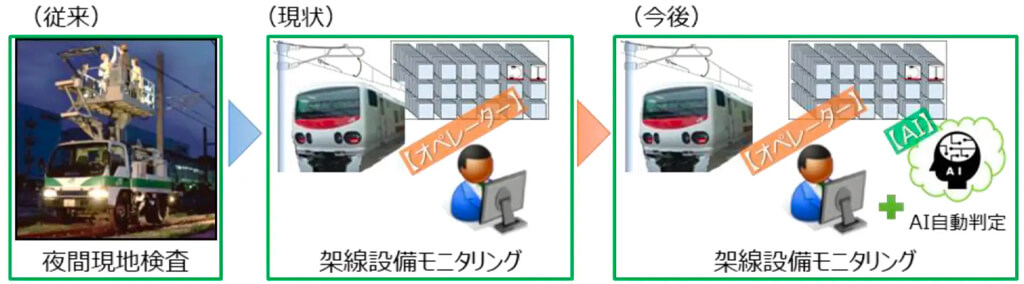

また、架線設備のメンテナンスでは、2021年10月より、電気・軌道総合検測車(以下、East-i)搭載のカメラおよびセンサで取得した画像などのデータによる架線設備検査「架線設備モニタリング」を、地方線区中心に在来線38線区、約5,500km(走行区間の約74%)に導入している。

導入した結果、夜間に電力係員が高所で行う目視検査に要する時間を削減するとともに、最大年4回の多頻度な検査を実現した。

今後、首都圏線区(約2,000km)への導入を目指しているという。

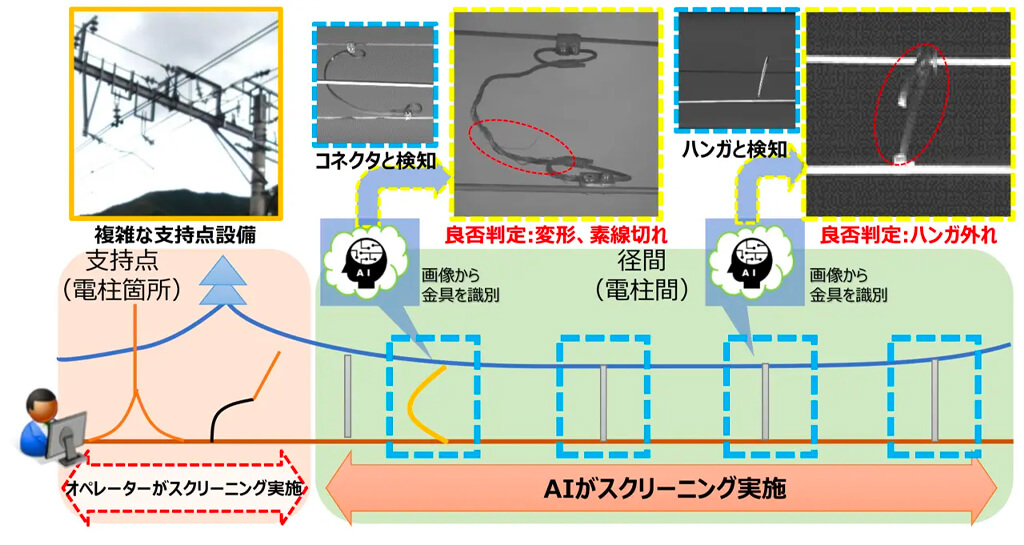

なお、「架線設備モニタリング」では、カメラで取得した画像データをオペレータがスクリーニングを実施している。

オペレータによる画像スクリーニングについては、2023年度下期からAIによる画像スクリーニングを順次導入する予定だ。

導入後は、オペレータとAIを組み合わせた画像スクリーニングにより、生産性向上を目指す。AIは、日本電気株式会社のRAPID機械学習を活用するとのことだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。