「丹後とり貝」養殖養殖は、アンスラサイトを敷いたコンテナに稚貝を入れ、海中に吊るし約1年かけて育成する。

丹後とり貝を育てる好適環境とされる水温、溶存酸素、塩分、クロロフィルは水深4m~7m位とされていたが、近年の気候変動に伴い、水温や水質が変化し、植物プランクトン量も変化するなど、現在の海洋環境は養殖技術の開発当初と比べて変化していることが想定されている。

特に夏期の高水温時に漁業環境は悪化しやすくなり、高水温、低塩分、貧酸素の環境下では、突然死する「へい死」が発生しやすいとされている。

しかし、温度や濃度とへい死率などの育成状況の相関性のデータがないため、海洋環境の変化による出荷量の減少が課題であった。

こうした中、京都府舞鶴市、京都府漁業協同組合 舞鶴とり貝組合、KDDI株式会社、KDDIアジャイル開発センター株式会社は、IoTを活用した丹後とり貝のスマート漁業事業の実証を、舞鶴湾で2023年7月18日から開始した。

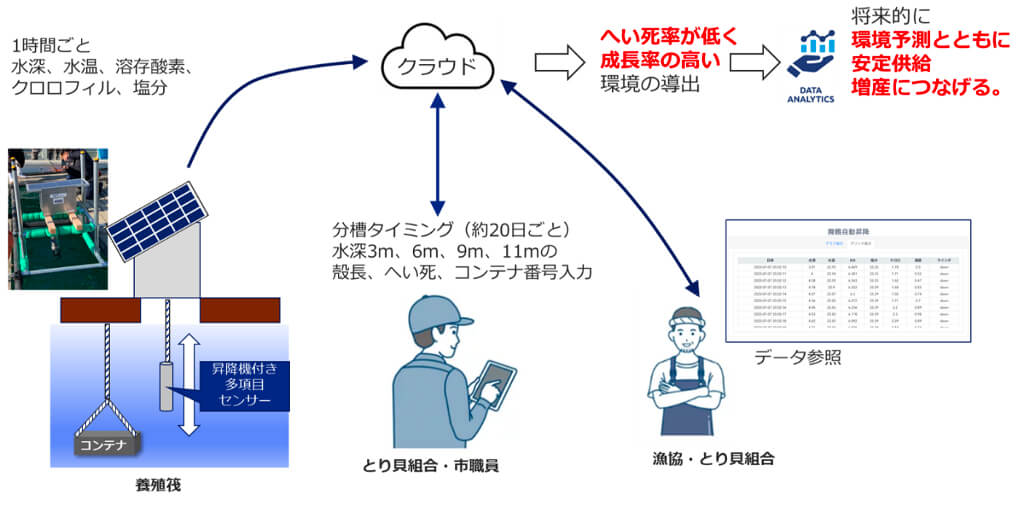

この実証では、約1年かけて育成(養殖)される丹後とり貝の海洋環境を、IoTセンサにより見える化し、水深ごとの環境情報や生育状況をデータ分析する。

具体的には、稚貝の入ったコンテナを、水深3m、6m、9m、11m毎に沈め、海中へ設置した昇降機付のIoTセンサで水深ごとの水温、溶存酸素、クロロフィル、塩分などの情報を1時間ごとに収集しクラウド上へ保存する。

また、約20日に一度の頻度で水深ごとのコンテナ内のとり貝の殻長、へい死などの成育状況を取得し、クラウド上へ保存する。

取得した環境データと育成結果は、関連性を分析することで、「へい死率が低く成長率の高い環境」などデータに基づいた最適な養殖環境の把握へと活かす。

今後は、分析データをもとに養殖手法をマニュアル化し、丹後とり貝の最適な環境を養殖業者へ共有するとしている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。