近年、日本社会は深刻な人手不足に直面しており、警備業においては、高まるセキュリティニーズとそれを担う人材の量的なアンマッチが生じている。特に有人施設などにおいて、常駐警備員に頼った警備を維持・拡大していくことは、人件費の影響によるサービス価格の高騰を招く恐れもあり、社会に広く安全・安心を普及させていくためには新たな解決策が必要となっている。

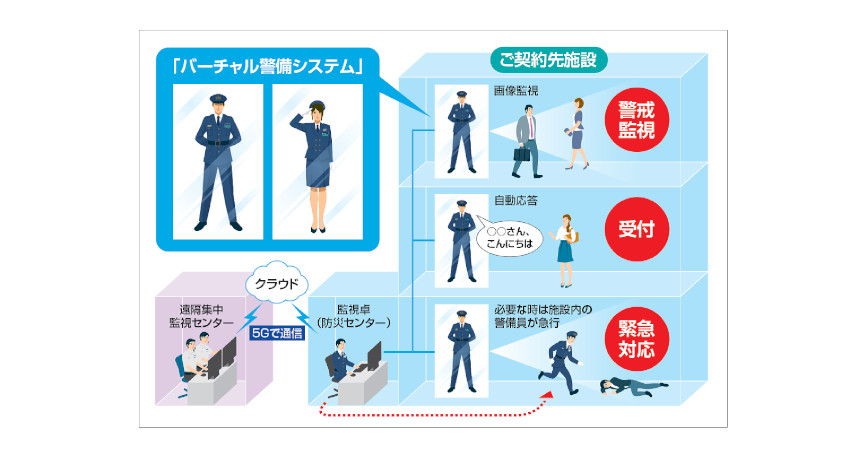

そこで、セコム株式会社、AGC株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー(以下、DeNA)、株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、AIを活用した警戒監視などの警備や受付業務が提供可能な「バーチャル警備システム」の試作機を開発した。同システムは、AIを搭載したバーチャルキャラクター「バーチャル警備員」が常駐警備サービスを提供するセキュリティシステムである。

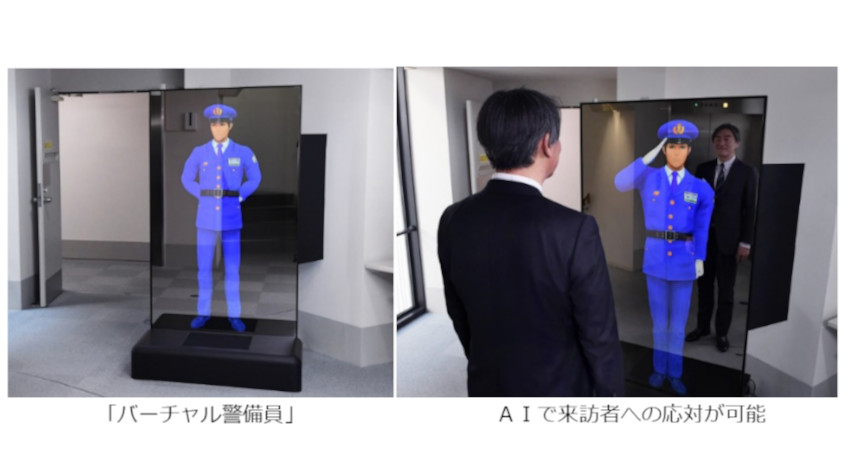

バーチャル警備員は、契約施設の内部エントランスの入り口等に設置して使用することを想定しており、高反射率のミラーディスプレイに、等身大のバーチャル警備員の3Dキャラクターを表示し、常駐警備員が提供していた警戒監視、受付などの業務を提供する。

バーチャル警備員には男性「衛(まもる)」・女性「愛(あい)」の2キャラクターがあり、用途によって使い分けることができる。バーチャル警備員が捉えた映像や周辺状況は、リアルタイムで契約施設内の監視卓(防災センター)に送信され、必要時には常駐警備員が対応する。これにより、一層効率的な人員配置が可能になるとともに運用コストが低減され、これまで以上に幅広い業種の顧客に常駐警備サービスを利用できるようになる。

また、バーチャル警備員は目配せなどにより存在感を発揮しつつ周囲の警戒・監視を行い、犯罪抑止効果を発揮する。内部にカメラやモーションセンシングなど各種センサーを搭載しており、来訪者が顔をヘルメットなどで隠している場合はそれをAIが認識し、外すように注意を促す。

来訪者から話しかけられると、音声を認識すると同時に顔や持ち物なども画像で認識し、AIが判断する。腰をかがめるなどして相手の背丈・目線に合わせて、実際に語りかけるような合成音声で自動応答する。必要時には監視卓の常駐警備員が遠隔で通話して応対することも可能である。

さらに、急病人が発生した際、その様子をバーチャル警備員が映像または音声で認識した場合、バーチャル警備員は自動的に施設内の監視卓に通報し、常駐警備員が駆け付けて適切に対応する。災害発生時にはミラーディスプレイに災害情報などを表示することもできる。

なお、同システムでの各社の役割は以下の通りである。

- セコム

これまでに培ってきた常駐警備サービスの実績・ノウハウを活用して運用を構築する。全国にコントロールセンターを設置しており、遠隔監視センターとしての機能を提供できる体制を有している。 - AGC

ガラスメーカーとして培ってきた材料技術、光学設計技術を用いた高反射率ミラーディスプレイを提供するほか、ミラーディスプレイと一体化したバーチャルロボット技術を提供する。 - DeNA

来訪者へ返答する際に自然に聞こえる音声合成技術を提供する。また、ゲームなどのエンターテインメント事業で培われた実績に基づき、バーチャル警備員の男女キャラクターデザイン原案を担当した。 - ドコモ

5Gに関する情報および検証環境を提供する。2019年9月に予定されている5Gプレサービス開始以降、バーチャル警備システムとセコムの遠隔監視センターを5Gで接続する試験を行う予定である。また、来訪者の声を聞き取る音声認識サービスも担当する。

将来は第5世代移動通信方式(5G)を活用し、契約先施設外にあるセコムの遠隔監視センターで複数の契約先の監視を行うことも視野に入れており、2019年4月10日に「ドコモ5Gオープンラボ Yotsuya」にて5G環境での接続試験を実施した。今後4社は、バーチャル警備システムの2020年の実用化に向け、連携を強化していく方針だ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。