電機メーカーだから突き詰められる、IoTプラットフォームの“あるべき姿”

小泉: IoTプラットフォーム「EcoStruxure(エコストラクチャー)」の新シリーズが今年の末にリリースされるということですね。

白幡: はい。「EcoStruxure」の説明の前に、「プラットフォーム」という言葉を最近さまざまなところで耳にしますが、とても漠然としていますよね。

小泉: おっしゃるとおりです。

白幡: 企業によって定義や枠組みが全く違います。ですから、プラットフォームを利用する側としては、導入後に「自分が思っていたはずのプラットフォームと全然違う」ということになってしまう可能性もあります。

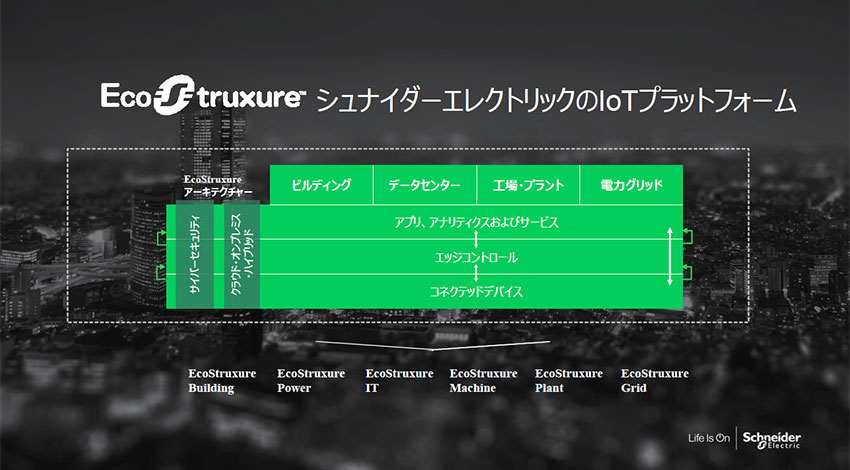

そういう意味で言うと、私たちは「IoTプラットフォーム」という何か新しいテクノロジーやソリューションテクノロジーを開発したというわけではなく、既存の事業をIoT化することによって新たな付加価値を生み出すソリューション化を進めているだけです。

ですから、「EcoStruxure」においてもまず重要なのは、私たちは「コネクテッドデバイス」を提供している企業であるということです。

たとえば、ブレーカーやリレーなどの受配電機器です。ブレーカーはもともと、電力を安全・安定的に供給するための機器でした。しかし、そうした機器を世界標準のプロトコールで他のさまざまな機器とつなげる、これが「コネクテッドデバイス」のレイヤーです。

ただ、つながるだけでは意味がなく、そこから「意味のある情報」が上がってこなければなりません。ブレーカーであれば、ビルの中に毛細血管のようにある電力網の、それぞれのポイントの電流を測定するセンサーの役割も担います。

「コネクテッド・デバイス」と「エッジコントロール」のレイヤーを分けているのは、電力にしろFAにしろ、すべてのデータをクラウドに上げるというわけにはいかず、基本的にはエッジが強く制御する必要があるからです。特に、トラブルで機械を停止するというような場合にはそうですね。

ただ、FAのような業界からすると、エッジでの機器コントロールは、従来から当たり前に存在したことです。そのためのさまざまなハードウェア/ソフトウェア製品を持っています。

従来と大きく違うのはいちばん上のレイヤーです。IoTデバイス/データが増えていくことにより、「アプリ・アナリティクス・サービス」が大きく変わっていくということです。クラウドには複数の機器から大量のデータが入ってきますし、そのデータはモバイルの一般化に伴い現場に簡単にも飛ばせます。これまでにはない利便性や付加価値が生まれてくるのです。

「EcoStruxure」は、用途により「Building」、「Power」、「IT」、「Machine」、「Plant」、「Grid」の6つのグループに分類され、それぞれの目的に応じたデバイスやアプリケーションを提供します。

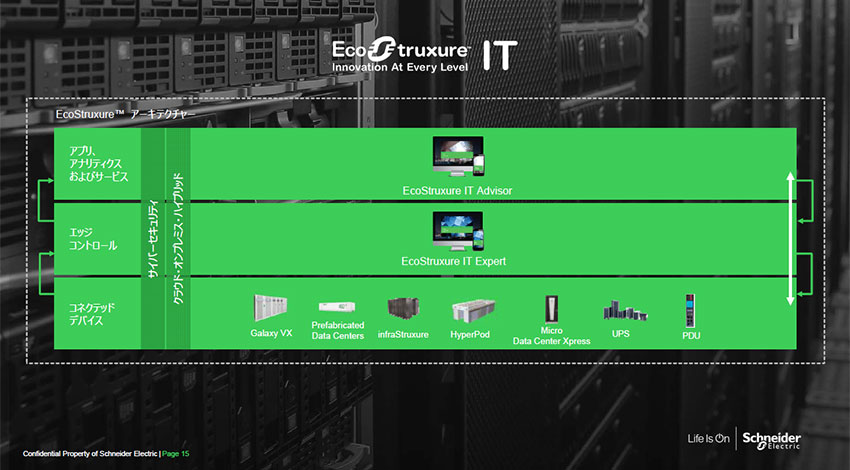

わかりやすい例は、データセンター向けのソリューションです(上図)。世界の大手IT企業は、それぞれクラウドの計算処理を行うメガデータセンターを持っています。彼らが求めていることは、世界中のデータセンターをつないで、同じパラメータで稼働状態を並べて分析し、エネルギーの削減などをはかることです。

この場合、6つのグループのうち「Building」、「Power」、「IT」の3つが該当します。「Building」でデータセンターというビルの制御を行い、「Power」でデータセンターごとの電力を制御し、その電力消費を比較します。同じ設計のデータセンターでも「東京だけが多い」などがわかるのです。

「IT」は、ITインフラに特化したマネジメントを行います。データセンターは、単なる電力の制御では済まない独自のノウハウが必要なのです。このように、お客様に応じてコネクテッド・デバイス、エッジ制御、アプリケーションの3層をアーキテクトしていくのが「EcoStruxure」です。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。