10分間隔が圧倒的なアドバンテージ

吉田:今の構想だと36基の衛星で10分ごとに観測のことですが、10分というのは、どういう基準で決められたのでしょうか?継続的に撮影はできないのでしょうか?

市來:これは衛星をどのような軌道に入れるかで変わるのですが、現時点では主要先進国の大都市をメインに観測すると想定して軌道を考えています。その場合、例えば大都市圏は7-8分に1回、赤道周辺は15-20分に1回撮影できる等、場所によっての時間の濃淡はあるものの、全ての平均を取ると約10分に1回程度になる見込でいます。

また、レーダーは多量の電力を消費するので、どんな衛星でも継続的に撮影し続けることはできません。少しでも長く撮影するためには、衛星を大型化して太陽電池を多くせざるを得ず、1-2トンの衛星で数百億円の費用がかかります。QPSは100kgの衛星でありつつ、1m四方の分解能で撮影できる点が大きなイノベーションです。将来的には継続的に撮影できればと思いますが、まずは希望の場所を10分で撮影する、もしくは10分に1度撮影できるところを目指します。既存の商用レーダー衛星は早くても12時間間隔なので、これが10分になれば圧倒的なアドバンテージになると思います。

吉田:トレンドが流れで読み取れることは凄い強みですよね。短期間でデータを点で取っていくと数値がブレますよね。1回だけだと意味がないのですが、これを長期間やっていくと流れが見えるようになります。いまのところ各分野において、マクロでトラッキングする人は少ないのですが、これからもっと価値を見出されていくと思います。

市來:ここは大手IT企業を含め、まだ誰も持っていないデータですので、とにかく早く作りたいですね。

雲も夜間も関係なく撮影できるSARとは

吉田:雲があっても夜間でも撮影できるとのことですが、SARというのは基本的には光の情報になるのでしょうか?

大西:電波ですね。跳ね返りの強弱を画像化しています。また、直接的に識別できるものは形として認識できるので、標高データなども取れます。また、電波は基本的には白黒ですが、表面の色は相対的に識別できるので、そこに対して着色できます。

市來:色によって反射の強弱が変わってくるので疑似カラーのようなものを当てはめて、レーダーなのに写真のようなカラー画像にする技術を開発されているところがあるのです。

吉田:なるほど、では一度に撮れる範囲や解像度はどの程度になりますか?

市來:正確な数値は企業秘密ですが、小型SAR衛星の競合他社と比べても一回の撮影が断トツに長い方だと思います。販売する場合は10km四方でのデータ提供を考えています。また、解像度は1mなので車は判別できますね。人は固まりだと判別できるかもしれませんが、個人は難しいです。

大西:使用している電波は9-10GHz帯の一般的なものです。ちなみに電波なので光学ズームはできません。広い周波数帯域を総務省より割り当てて頂ければ数十cm等更に高解像度に撮影できるようになりますが、現在許容された周波数帯域では1mの分解能になります。

吉田:これだけ高い帯域を使っていても、霧などの影響を受けないのでしょうか?

大西:これより上の帯域を使うと大気の水分量に影響してくるので、ここがギリギリのラインですね。ちょうど雲を突き抜けて、写真のように表面の反射が取れるのはここだけになります。

吉田:そうなると、アンテナもとても重要ですね。アンテナの特徴についても教えていただけますか。

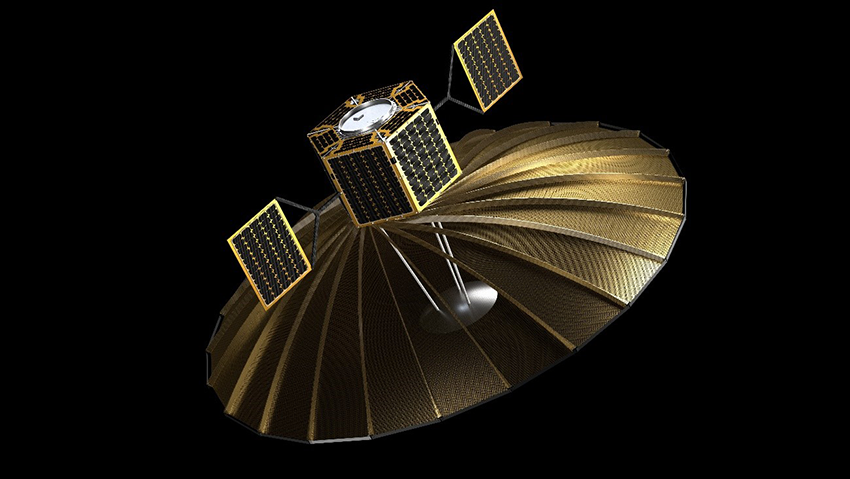

大西:まず、高い高度の宇宙からでも強い電波を出すために大きなアンテナが必要です。航空機のSARは昔からあったのですが、宇宙に行くと距離が数倍~数十倍になり反射する電波が弱くなるので、大きなアンテナが必要になります。

市來:アンテナが開いた時の形の綺麗さ(鏡面精度)も重要ですね。大きくて軽いアンテナであれば誰でも作れると思いますが、我々の衛星はコンパクトに折りたたまれた状態で打ち上げ、宇宙空間においてミリ単位の誤差のないレベルで正確かつ綺麗な形に開くので、1m単位の物が検知できるほど良い電波を出すことができます。

吉田:実際の撮影画像も見せて頂けますか?

市來:はい、こちらが弊社衛星と同じXバンド1mのレーダーを飛行機に乗せて瀬戸大橋を撮ったものです。

吉田:とても鮮明に撮れていますね。斜め方向で撮影するとのことですが、どういった理由があるのでしょうか?

大西:SARは斜めでないと画像になりません。真上からだとデータとして識別できないので、斜めに電波を打ち、受信したものをデータ上で処理し俯瞰写真として出力しています。

次ページは、「コストと耐久性はシステムで補完」

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。