食品流通業では、食品ロスの削減が大きな課題となっています。食品ロスの削減は、持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットの一つとして掲げられ、国内でも食品ロス削減推進法が2019年10月1日に施行されるなど、関連する取り組みは国内外で活発化している。

食品流通業のサプライチェーンでは、返品やロスの問題に常に悩まされているが、これらはAI、IoT、ビッグデータなどの新たな技術の活用によって、サプライチェーン上のデータを可視化することによる削減が研究されるようになった。

また、ポストコロナの時代における消費者の食品消費では、eコマースの役割がますます大きくなり、各社のサービスは利便性や簡便性以外の面も含め急速に発展するものと予想されている。食品ロスの削減には、食品流通業だけではなく、食品ロスの多くを発生させている消費者の行動変容が不可欠であり、消費者が普段の生活の中で容易に食品ロスの削減に取り組めるサービスは、消費者の意識が向上するなかで、非常に高い価値を持つようになると考えられる。

凸版印刷株式会社、株式会社日本総合研究所、伊藤忠インタラクティブ株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、三井化学株式会社は、SFC構想研究会(※1)の活動として、ネットスーパーおよび消費者の家庭における食品ロス削減に関する実証実験を東京都内で2021年1月20日~2021年2月9日まで実施する。

同実証実験では、RFIDタグやセンシングデバイスなどのIoTを活用することでeコマースを活用したフードチェーン上の食品情報を個体別に追跡管理する。食品の鮮度情報は指標化されることで可視化され、食品流通業から消費者の家庭内までの各過程で確認可能とすることによる食品ロス削減への効果を測定する。各事業者・消費者ごとの検証テーマは以下の通り。

- 産地から消費者までのフードチェーン上での食品情報の個体別の追跡管理

- 青果物流通におけるRFIDタグの活用

- 鮮度の見える化によるeコマースの売り上げ向上と食品ロス削減効果

- ダイナミックプライシングによるeコマースの売り上げ向上と食品ロス削減効果

- 家庭内における食品ロスの削減

産地での出荷から消費者が消費するまでのフードチェーン上において、食品情報の個体別の追跡管理(トレーサビリティ)が可能か検証する。

青果物は、流通時に商品形態が変化するという特有の課題のためにRFIDタグの適用(実証実験等)が他の食品に比べて遅れている。同実証実験では、上記のフードチェーン上において、青果物にもRFIDタグを利用し、個体別の追跡管理が可能か検証する。

食品の「鮮度」を指標化することによって可視化させ、その鮮度情報が消費者の購買行動に影響を与えるか検証する。

食品の販売価格について、可視化された鮮度に応じた変動を行います。食品の鮮度の状態に連動した適切な価格で販売することで、消費者の購買行動に影響を与えるか検証する。

消費者自身が家庭内の食品在庫を日々管理できるようにすることが、食品ロスの削減をもたらすか検証する。

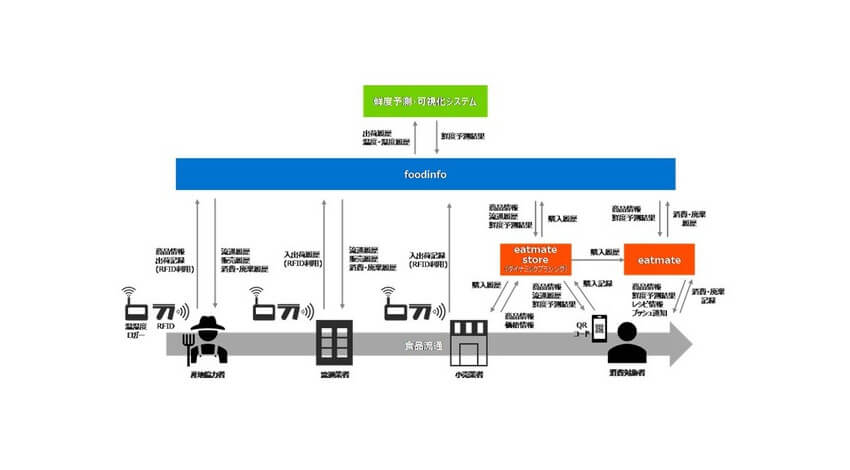

実証の流れとしては、まず食品が産地から出荷され、卸やネットスーパーの配送拠点などを経ながら流通し、消費者によって消費・廃棄されるまでの一連のフードチェーンを、食品情報追跡管理システム「foodinfo(※2)」が管理する。特に、青果物については、foodinfoと連携する「鮮度予測・可視化システム(※3)」によって鮮度が常に可視化されており、小売業者は鮮度を基にしたダイナミックプライシングを実現する。

消費者は、新たな判断材料として「鮮度」を指標化して表示するeコマースサービス「eatmate store(※4)」を通じて食品を購入する。eatmate storeから購入した食品は、食品在庫管理スマートフォンアプリケーション「eatmate(※5)」に自動連携され、消費者は外出先からも家庭内の在庫と個体別の鮮度を確認することができる。

※1 SFC構想研究会:一般家庭における食品消費の最適化を実現するためのサービスのあり方やビジネスモデル、技術的な実現可能性など、フードチェーン全体の効率化の方策を検討するために日本総研が2019年に設立した、民間事業者による研究会。

※2 foodinfo:RFIDタグを活用し、産地から消費者の家庭までにおける、食品の流通過程を追跡管理するプラットフォーム。これまでは管理が難しかった青果物の鮮度情報や入出荷・在庫情報を管理する機能を備えているほか、消費・廃棄履歴まで個体別に確認することが可能だ。

※3 鮮度予測・可視化システム:foodinfoが流通過程で収集する温度・湿度履歴を活用し、独自のアルゴリズムによって、各青果物の鮮度状態を予測し可視化するシステム。

※4 eatmate store:小売業者および消費者が利用するeコマースサイト。販売されている食品の鮮度は「採れたて度」という新たな指標に変換して可視化されており、採れたて度に応じて価格が変動するダイナミックプライシング機能を搭載している。必ずしも「採れたて度が高い食品=良い食品」ではなく、消費者は採れたて度と価格を組み合わせて検討することで「自分に最適な採れたて度」の商品を選ぶことが可能。

※5 eatmate:消費者が利用する家庭の食生活全体を管理することができるスマートフォン用アプリケーション。eatmate storeと連動し「食品在庫の可視化」「採れたて度の可視化」「消費/廃棄量の可視化」の三つの機能を備えている。食品在庫を可視化することによって食品ロス削減効果が期待できるほか、採れたて度の低い食品の消費をプッシュ通知で促す機能や、採れたて度に応じた最適なレシピを提供する機能が備わっている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。