2017年、シリコンバレーを本拠地としてIoTプラットフォームを作っているMODEのインタビューを行った。

当時は、メーカを問わずあらゆるセンサで収集したデータを、クラウドに収集できるソリューションを提供していた。

そこから5年経ち、MODEは2022年2月に新製品「MODE BizStack」というSaaS型のIoTプラットフォームの提供を発表していた。「MODE BizStack」の概要や進化したポイント、活用事例や今後の展望などについて、MODE, Inc. Co-Founder兼CEO 上田学氏にお話を伺った。(聞き手: IoTNEWS小泉耕二)

目的に合わせてデータを変換して集計する「MODE BizStack」

IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): 2014年の創業当初にスマートホームのバックエンドを肩代わりするビジネスを考えていたところから、試行錯誤があり、2017年には業務用途に特化したIoTプラットフォームの開発をされていたと思います。

そこからどのような経緯があり、新製品「MODE BizStack」を発表されたのでしょうか。

MODE 上田学氏(以下、上田): 「データを活用してビジネスを良くしていきたい」という企業のニーズは、前回インタビューしていただいた2017年時とあまり変わっていませんが、よりそのニーズが増してきています。

その後、「DX」という言葉が注目されるようになる中、大企業からの引き合いが増え、多くの企業にご利用いただけるようになりました。なぜ大企業なのかというと、同じ作業を行っている現場を複数保有しているからなのです。

例えば大手ゼネコン企業では、工事現場が何十何百箇所とある一方、その全てをデータで把握したいというニーズがあります。

また、大手の食品メーカであれば、全国にある冷凍施設に導入されているバラバラのシステムをクラウド化して統一したいというニーズがあります。

こういった企業のニーズは「データを取ること」ではなく、「会社のKPIに基づいてデータを取得し、改善するべきところがどこなのかを把握すること」なのです。

そうしたニーズに応えるべく、IoTプラットフォームの上に業務アプリケーションを乗せた「MODE BizStack」をリリースしました。

小泉: 「MODE BizStack」の概要について教えてください。

上田: 通常、データシステムの開発には膨大な時間とコストがかかります。

そこで「MODE BizStack」では、企業がデータ活用する上で必要なことをパッケージ化しました。

導入した後で扱いたいデータや、目指す業務改善の内容に合わせてカスタマイズすることで、開発コストを下げながらも必要な情報の可視化が行えるSaaS型のサービスです。

「MODE BizStack」自体は特定の業務に特化したサービスではないのですが、業界ごとにチューニングし、テンプレート化するということも行っています。

例えば、現在では土木建設業のニーズが多く、建設現場で測りたいもののノウハウが溜まって来たため、ダム工事やトンネル工事、鉄道工事などに特化したテンプレを作りビジネス展開しています。

また、清掃ロボットや警備ロボット、工場に導入されている製造機械などの遠隔メンテナンスといった、ロボットマネジメント用のテンプレ化もしています。

小泉: 以前から様々なセンサのデータを収集する仕組みを提供されていたと思うのですが、「MODE BizStack」では集めたデータをどう処理することができるのでしょうか。

上田: おっしゃる通り、もともと1つのセンサから収集したデータを、時系列データとして集計していました。

「MODE BizStack」では、あるグループ内で複数のデータを階層化し、集計して表示することができる「Entity System」という機能が追加されています。

それをフロア単位やビル単位、現場や地域単位で集計をし、各KPIを表示することができるのです。

最終的には、会社全体でのKPIを出すことができ、それが前月や前年度比でどうだったかを計算することができます。

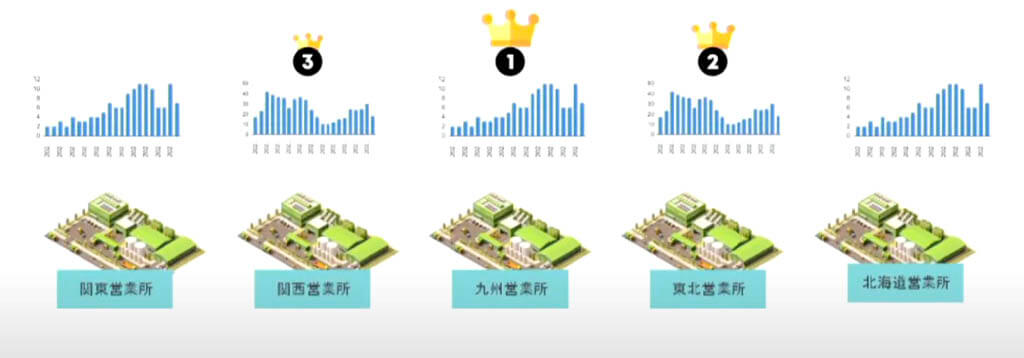

さらに、トップ10%やボトム10%の現場がどこだったか、といったことも分かりますので、良い結果だった現場のノウハウを調査するといったことや、それを活用して底上げをするための施策を打つことができます。

また、データに対して変換式を入れられる「MODE Derived Metric System」という機能を独自開発しました。

CO2の例でいくと、センサで計測するのはCO2の排出量そのものではありません。したがって、各生データからCO2の排出量という単位に変換する必要がありますが、これを変換する式を事前に入れることができるのです。

また、入ってくるデータと全体のデータの位置関係を、常時自動的に定義してくれるため、適切な場所へとデータが蓄積されます。

この「集計」と「変換」ができる新たなインフラが「MODE BizStack」なのです。

小泉: フロアやビル、現場や地域単位といった階層構造は、システム的に定義しているのでしょうか。

上田: 定義データをつくってしまうとニーズごとの応用が効かなくなってしまうため、お客様のプロジェクトごとに好きな階層構造を作れる仕様にしています。

小泉: 階層構造を作った後に、目的に合わせたデータを収集し、変換式で計算されたデータを収集していくのですね。

上田: そうですね。初めは生データを収集するのですが、その生データをどう加工するかを、ツリーの枝ごとに変換ルールを設定します。これにより、生データを収集するだけで、自動的に変換されたデータを集計することができます。

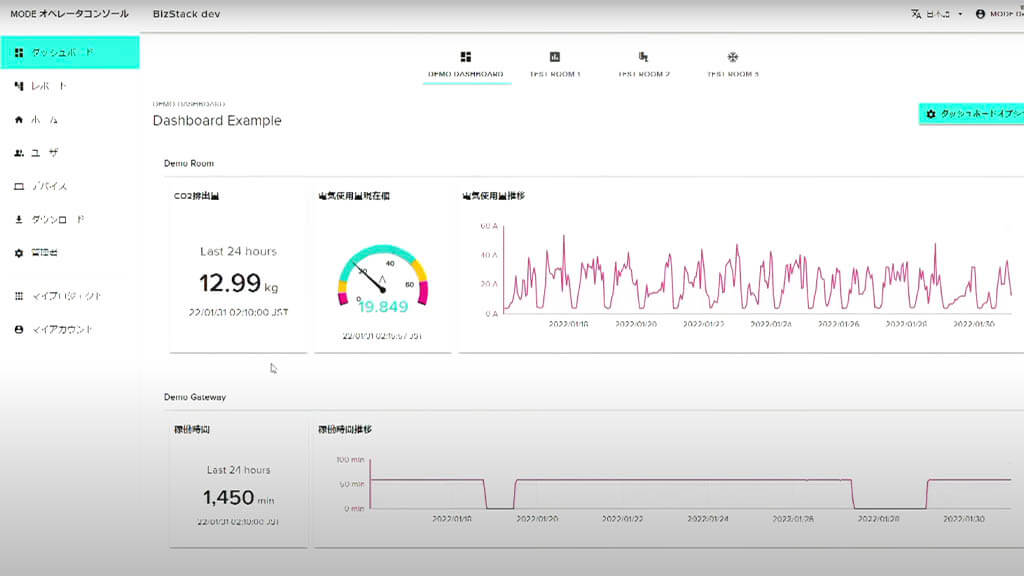

全体像からドリルダウンしながら集計結果を見ることのできる管理画面

小泉: 扱いが難しいストリームデータ(時系列情報を含むデータ)を上手く扱われているのですね。そうしたストリームデータの表現や設定を行う利用者の管理画面はどのような仕様なのでしょうか。

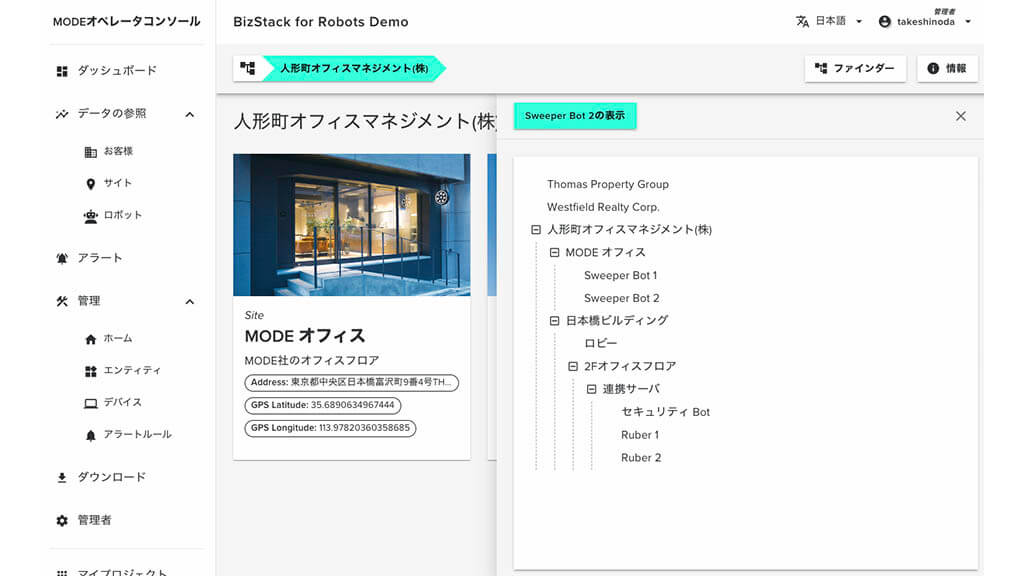

上田: 例えば、ある会社の2つのビルのフロアに設置されている複数台のロボットを管理する場合は、このように、各ビルとフロア、サーバやロボットの情報を見ることができます。

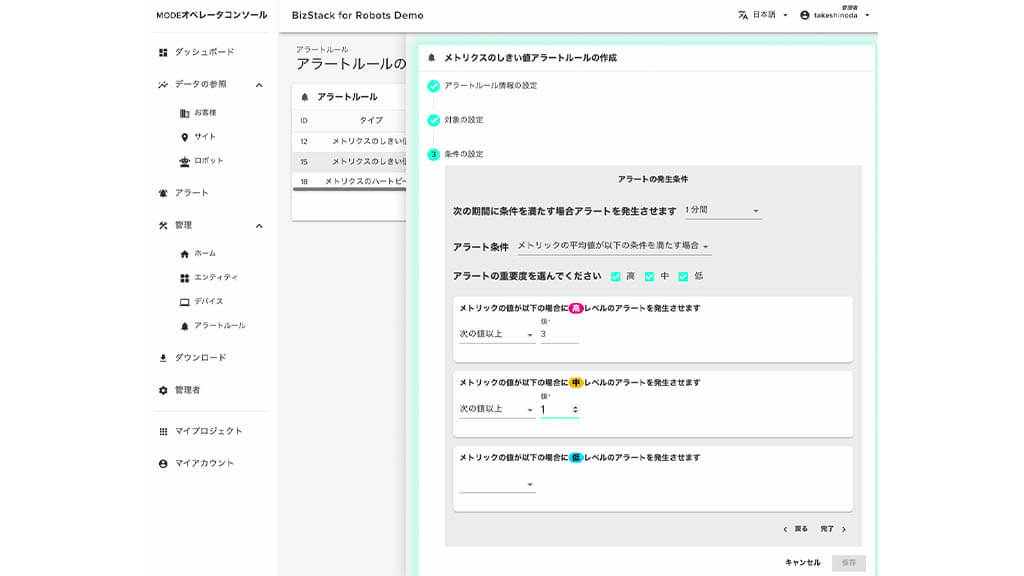

そして、メトリックのしきい値を基準に、アラートのルールを作成します。

そしてそのしきい値を超える、または下回ると、アラートが通知されます。

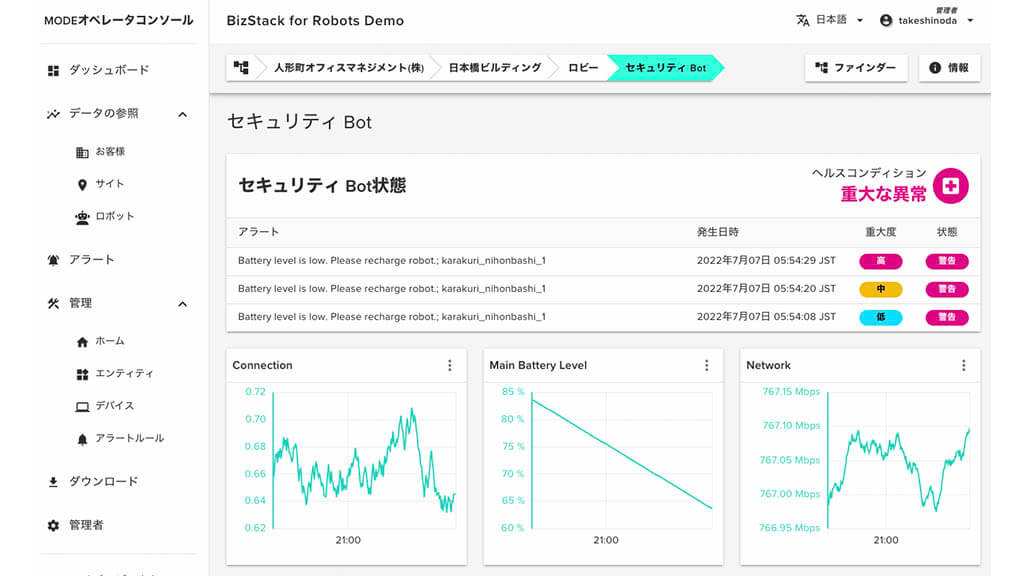

このように、どこのロボットがアラート通知していて、どのような状態なのかを、詳しくドリルダウンしながら見ることができる設計にしています。

はじめのビジネス構造や見たいものの定義をはっきりとさせれば、ナビゲーションを含め自動で集計し、様々な見方を提示することができます。

1社に1つ、データの図書館を構築する

小泉: この場合は複数のロボット管理をするという例ですが、先ほどのCO2の例でいくと、データを収集する対象が車やエアコンなど、様々な対象物になると思います。そうした全く異なる対象物のデータを集計する場合は、それぞれに違うアルゴリズムを構築しているのでしょうか。

上田: そうした異なる対象物をひとつで集計するということが、「MODE BizStack」の大きなコンセプトです。ですから、「MODE BizStack」は、1社に1つだけ導入すれば良いのです。

以前はロボット用のクラウドやセンサ用のクラウド、モビリティ用のクラウドと、各対象物に対してクラウドを用意し、バラバラに管理をしていました。

例えばまず車のデータを集ようと決めると、車のシステムが構築されます。そしてその後、エアコンの情報も入れて統合的に見たいと思ったら、新たにエアコン用のシステムを作る必要があり、データを追加するごとに小規模カスタムシステムが生まれ、それぞれがサイロ化していました。

そこで「MODE BizStack」では、全てのデータを1つのクラウドに入れていくのですが、闇雲に収集するのではなく、適切に変換して整理をしながらクラウドに蓄積していきます。

そして整理されたデータに対する集計ルールを追加すると、必要な各データを集計し、結果を出してくれます。

まるで、図書館のようにクラウド内を整理された状態に保つことで、必要なデータを瞬時に集計することができるのです。

センサの対象物を認識しながらデータ収集を行う「Entity System」

小泉: バラバラな対象物に設置されているセンサを、どのように対象物と紐づけて管理しているのでしょうか。

上田: BizStackを開発している時に、測るものと測られるものは異なることに気づきました。先ほどデータを階層構造に沿って収集する「Entity System」という独自技術をご紹介しましたが、「Entity System」では、機械やセンサの管理と、物理的なモノの管理を分けた上で紐付けすることもできます。

例えば温度センサで人の温度を測っているとしたら、温度センサ自体のメーカやIDといった情報と、誰の体温を測っているかというセンサを設置している対象物の情報を紐つけることができるのです。

昨日私の体温を測った温度センサを使って、今日小泉さんの体温を測ったとしても、それをゲートウェイで変換して識別することができるようにしています。

小泉: 確かに、知りたいKPIによっては、同じセンサでも、センシングする対象物が変わっていることを認識しながら計測しないと意味がないケースがありますよね。

上田: 実際現場でも問題が起きています。例えば車を保有する事業者が、危険運転を検知したいとなった場合、通常車にセンサやカメラを積みます。

しかし、運転手は日々変わりますので、危険運転をしている車両を特定できても、その時誰が運転していたかが分からないと改善することはできません。

そこでセンサと人やモノを紐つけられる「Entity System」を開発しました。

KPIを出して改善していくための取捨選択

小泉: 必要性に応じたデータベース開発がなされていると感じました。一方、ここまで整えながらデータを取得するためには、はじめにある程度KPIの設定をする必要があると感じるのですが。

上田: そうですね。データを収集することで、ビジネス的に何を実現したいのかといった話し合いは入念に行います。

とりあえずデータを全て取っておいて、あとから見たいものを決めて可視化しようとすると、必要なデータを洗い出す作業や、新しいシステムを構築する作業など、その都度時間やコストがかかってしまいます。

そこで、「KPIを出して改善していく」という基本構造をあらかじめ決めて、制約をかけることで、基本的にリアルタイムに自動で動かす、ということを実現しています。

制約をかけるといっても、企業が行いたいことに関してはある程度網羅していますので、「なんでもできる」という状態ではないだけで、ニーズに応えることはできる仕様にしています。

小泉: 通常は、KPIに対する数値を見て、改善してくための可視化ツールを構築するために、様々な製品を組み合わせているケースが多いと思います。

そうすると、何か新しい対象物のデータを取得するといったことや、新たに見たい集計結果を追加しようとすると、各業者に発注をかける必要があるので、コストや時間がかかり、小回りも効きませんよね。

しかし「MODE BizStack」であれば、はじめから階層構造になっているところに対して、変換式によって処理しやすいデータを蓄積していけるため、拡張も行いやすくなっているのですね。

上田: おっしゃる通りです。データはたくさんあるものの、意味がはっきりしとしていないデータが大量にある状態では、必要ないものを避ける作業にノウハウや手間がかかってしまいますし、取り漏らしがある可能性もあります。

一方「MODE BizStack」に入ってくるデータは整理されたデータのみで、かつ正しい格納場所に蓄積されますので、新たな集計ルールを追加した際にも素早く可視化することができるのです。

仮説を立ててデータを収集することの重要性

小泉: こうした可視化サービスを事業者が構築する際、「MODE BizStack」の考え方のように、仮説検証型の発想でないケースもあると思います。そうした際の対処はどのように行なっているのでしょうか。

上田: 私はMODEを立ち上げる前は、GoogleやTwitterの開発に携わっており、データを見て判断をしていたという経験があります。そうした経験から、「仮説がないところから発見はない」ということを、身をもって感じました。

ですから、「とりあえず集めたデータからは分かることはない」ということを説明して、納得してもらいます。

小泉: 「このデータを取っておけばよかった」という後悔をしたことはないのでしょうか。

上田: 基本的にこれまで後悔した経験はないのですが、確かに過去のデータはどう頑張っても取ることはできないので、ある意味恐怖ではあります。

しかし、こうした情報が欲しいと思った時点から収集をはじめても遅くはないですし、ある程度はしょうがないことです。それよりも、その恐怖のせいで無駄なデータを抱えて処理に時間をかけるほうが非効率ですし、リスクだと考えています。

小泉: 無差別に蓄積された生データを寄り分け、加工し、表示をしているわけですから、かなりの時間を要しますよね。

上田: 毎回そうした処理をすることが分かっているなら、初めの段階で整理をしておけばいいのです。

必要だと思われるデータを広めに取っておくケースもありますが、適切な形に加工し、整理した状態で蓄積するということが重要です。

フィットネスアプリの発想を現場に活かす

小泉: 実際に「MODE BizStack」を使って改善をした事例などがあれば教えてください。

上田: 建設業界の事例では、現場の生産性向上を目的に、靴の中に入れて歩数を把握するセンサを活用し、人の移動距離や時間を把握することで、非効率な作業環境を洗い出しました。

建設業の移動距離は膨大ですが、その中でも現場や人により、総移動距離に差があります。

移動距離が多い現場やグループの原因が何かを探っていくと、1日に何度も往復する事務所が遠いといったことや、必要な重機が置いてある場所が遠いなど、改善ポイントが見えてきました。

そうしたポイントはある程度認識されているのですが、データで示すことによって、全体の総意を得て的確に改善することができます。

小泉: 確かに、人に事情を聞いても、個人の感覚やこれまで行ってきた慣習に引っ張られて、適切な回答を導き出すことができない事例はよく聞きます。しかし、大規模な建設現場の効率化を図ることができれば、大きなコストカットも実現できますよね。

上田: そうですね。日々の作業が数分削減されるだけでも、結果的に何か月分の期間が短縮でき、何千万、何億という単位でコストカットできる可能性があります。

こうした日々の改善活動を行っているため、「MODE BizStack」は企業のフィットネスアプリに例えています。

個人が運動を行う際も、フィットネスアプリを通して、日・週・月・年単位でどれだけ運動をして、成果はどれくらいで、周りと比較した自分のスコアはどうなのかを見ることができますよね。

そうしたフィットネスアプリのコンセプトを現場に活かせないかという発想から、「MODE BizStack」のデザインは始まっています。

導入障壁を下げ、企業に寄り添うユーザビリティを目指す

小泉: 最後に、今後の展望について教えてください。

上田: 将来的には、生データを自由に加工できるようにしたり、業務に対してユーザが自分で画面をカスタマイズできたりと、様々な利用シーンで活用されるような仕様にしたいと考えています。

また、冒頭お伝えしたテンプレート化を細かいレベルで行うことで、導入当初のカスタム開発を減らしていきたいです。

まずは「MODE BizStack」をより多くの市場に広めていき、フィードバックをもらいながらさらに進化を続けていきたいと思います。

小泉: 本日は貴重なお話をありがとうございました。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。