現在の介護環境の改善に向けた取り組みは、被介護者に寄り添った介護のあり方が大切であると認識されながらも、介護者の体力的負荷の軽減などによる介護の効率化に重点が置かれることが多くなっている。

国立大学法人大阪大学と日本電気株式会社(以下、NEC)が設立した「NEC Beyond 5G協働研究所」は、生活空間の場において研究開発を実施するリビングラボ(※1)の手法を用いた実証を、サービス付き高齢者向け住宅「柴原モカメゾン」(大阪府豊中市)にて2023年3月に開始した。なお同実証は、NEC Beyond 5G協働研究所の研究開発成果をリビングラボによって実証し、社会実装や社会課題解決につなげる活動の第一弾である。

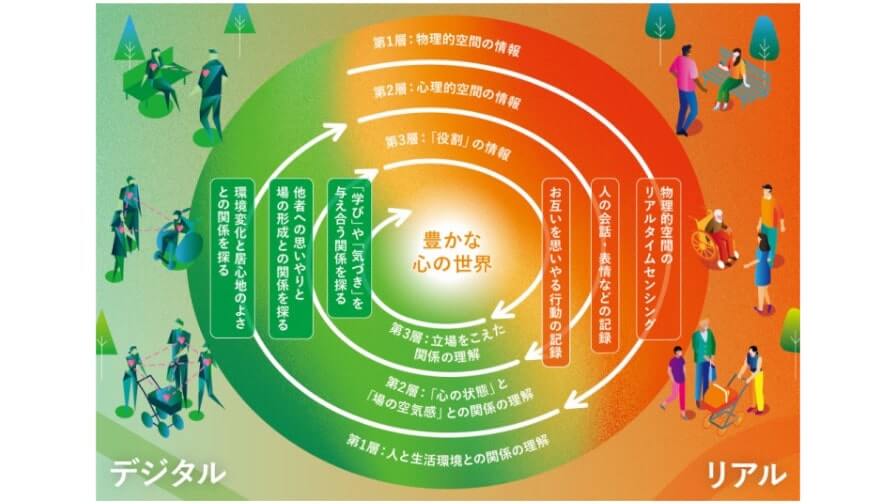

同実証では、Beyond 5G時代に向けてデジタルツイン(※2)を活用することで介護環境に「豊かな心の世界」を創り出すことを目指す。

具体的には、気温・気圧などの環境データ、被介護者の体温・心拍数や不穏な状態になるタイミング、表情や会話内容の変化、介護者の接し方やモチベーションの変化などのデータを収集する。収集したデータから、環境変化と居心地の良さの関係や思いやりと場の形成の関係などを分析し、現実世界に反映させる。

また、被介護者の心情変化を推測し、不穏な状態になるタイミングを予測してその要因を事前に変化させる、介護者と被介護者の間に弱いロボット(※3)を介在させて場を穏やかな状況に変化させるなど、リアルとデジタルの融合により介護者・被介護者の精神的な負荷軽減に取り組む。

さらに2024年度からは、NEC Beyond 5G協働研究所が提唱する「確率的デジタルツイン」(※4)を活用して物体認識や未来予測のさらなる精度向上を目指す。最終的には、介護者・被介護者がお互いの立場を超えて「学び」や「気づき」を与え合う関係づくりを目標としている。

※1 リビングラボ:「Living(生活空間)」と「Lab(実験場所)」を組み合わせた言葉で、研究開発の場を人々の生活空間の近くに置き、生活者視点に立った新しいサービスや商品を生み出す活動の手法。

※2 デジタルツイン:現実(リアル)空間と同じ状況をシミュレーション(デジタル)空間に再現する技術。シミュレーション空間で最適化や検証を行い、得られた良い結果を現実空間に反映させる。

※3 弱いロボット:人と共生することで、か弱い存在を守り愛する人間の本能を引き出すロボット。

※4 確率的デジタルツイン:センシングデータには不確かな情報も存在すること、AI認識による誤差、実世界の環境は常に変化することなどを考慮し、実世界を確率的に推定し未来を予測すること。

【関連記事】

・大阪大学とNEC、より高度なデジタルツインの実現を目指す「NEC Beyond 5G協働研究所」を設置

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。