電波は携帯電話以外にも、さまざまな用途で利用されており、各事業者が利用できる周波数帯域は限られている。

2.3GHz帯は、携帯電話事業者放送事業者がスポーツイベントなどの取材現場から映像・音声を伝送する際に利用されているが、利用される時間や場所が常に一定ではないため、2.3GHz帯をより柔軟に共用する手法が議論されてきた。

そこでKDDIとKDDI総合研究所は、2019年から、1つの周波数帯を複数の事業者(免許人)が場所や時間帯などによって使い分ける「ダイナミック周波数共用」の技術開発を行ってきた。

その後、KDDIと沖縄セルラーは2022年5月に総務省から2.3GHz帯の割り当てを受けている。

こうした中、KDDI株式会社と沖縄セルラー電話株式会社は、2.3GHz帯でダイナミック周波数共用を活用した5Gの運用を、2023年7月3日より開始した。

両社はこれまで、700および800MHz帯から、Sub6(3.7/4.0GHz帯)やミリ波(28GHz帯)までの複数の周波数帯を組み合わせ、各周波数の特性や帯域幅などを踏まえたエリア設計や基地局展開を実施してきた。

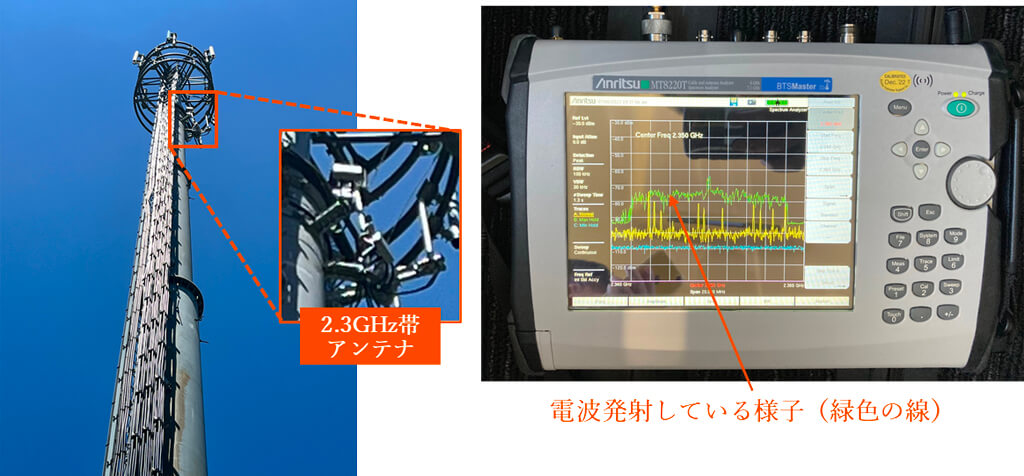

今回発表された40MHzの帯域幅である2.3GHz帯の運用では、基地局の電波発射と停止を柔軟に制御する自動制御システムを開発・導入した。

このシステムでは、ダイナミック周波数共用の判定システムによる電波干渉有無の情報を基に、利用者に影響が出ない形で2.3GHz帯基地局の電波発射と停止を自動で実施する。

なお、ほかの周波数帯と組み合わせ、キャリアアグリゲーションで利用するため、2.3GHz帯の電波を停止しても継続して通信が可能だ。

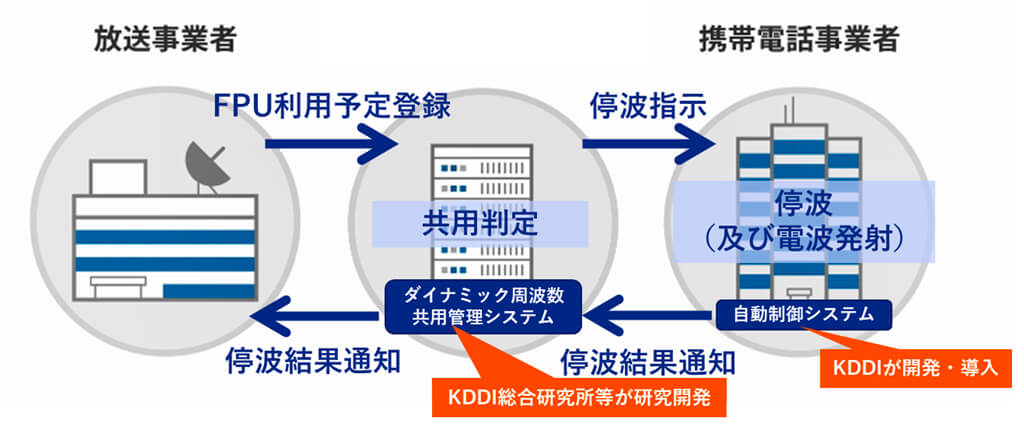

具体的には、優先して2.3GHz帯を利用できる一次利用者の放送事業者が、電波を利用する時間や場所などの情報をデータベースに登録する。

登録されたデータベースを基に、ダイナミック周波数共用の判定システムが、地理的条件などを踏まえて電波干渉の有無を自動で計算し、二次利用者(一次利用者に干渉を与えない場合に周波数を利用できる免許人)であるKDDIと沖縄セルラーが基地局からの電波発射・停止を制御する。

従来の共用では、利用する時間や場所を事前に決めて運用する必要があったため、双方の事業者が電波を利用していない時間や場所があるなど電波の有効活用に課題があった。

ダイナミック周波数共用では、複数の免許人が利用する時間と場所を全体管理することで、同じ周波数帯の電波を柔軟かつ効率的に共用することが可能となり、2.3GHz帯にて5Gを利用することができるようになった。

なお、2026年度末までに、全国で8,300局超の基地局を設置する予定だ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。