空港における飛行機の安全と運航効率を確保するために、滑走路点検の一つである定時点検(主に路面の欠片などの異物検知が目的)は重要な業務である。一方で、滑走路点検は職員が人手・目視によって行うことが多く、職員にかかる「見落としは許されない」という心理的ストレスを軽減させることが継続的な安全確保には重要となる。さらに地方空港では限られた人員で多数の点検業務や保守業務を行なうため、デジタル技術を活用した業務の高度化および効率化が求められている。

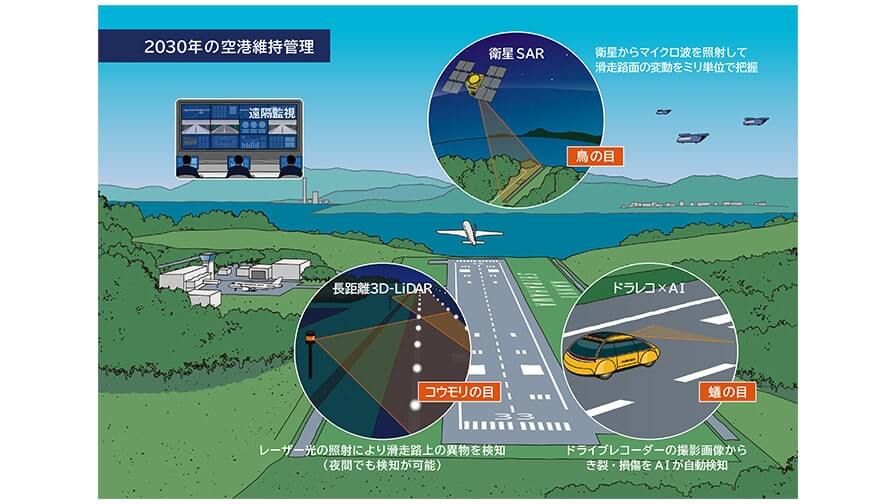

日本電気株式会社(以下、NEC)と株式会社南紀白浜エアポートは、2020年から様々なデジタル技術を活用し、滑走路の点検業務効率化、予防保全に取り組んでいる。具体的には、滑走路を走る点検車両のドライブレコーダーを活用した「くるみえ for Cities」による滑走路面の点検業務効率化や、衛星合成開口レーダを活用して空からの滑走路面の変動や空港周辺の建築物や木々などの障害物の検知に向けた取り組みを進めてきた。

このほど両社は、南紀白浜空港における滑走路の点検業務の効率化や精度向上に向けて「長距離3D-LiDAR」を活用して滑走路上の異物検知を行う実証実験を2022年4月から実施する。

長距離3D-LiDARは、レーザー光を照射し物体からの反射光を捉えることでその物体までの距離を測定する技術である3D-LiDARに、長距離・大容量光送受信技術と3D点群データ解析技術(※1)の2つのNEC独自技術を組み合わせたセンサシステムである。通常の3D-LiDARでは200m前後の検知が、最長1kmの長距離で検知可能となる。さらに、レーザー光は暗闇でも測定可能なため、夜間時間帯の異物検知が可能となる。

同実証実験は、夜間時間帯での点検業務デジタル化に向けて、これまでの「蟻の目」(ドライブレコーダーによる狭域監視)と「鳥の目」(衛星合成開口レーダによる広域監視)による取り組みに加え、新たに「コウモリの目」(長距離3D-LiDARによる暗闇での監視)を加えた3つの目によって空港維持管理業務のさらなる高度化・効率化を目的に実施される。

さらに、レーザー光により飛行機の運航が比較的少ない夜間時間帯での異物検知点検が可能となり、日中の時間帯を他の業務に割り当てることができる。これらにより、職員の目視確認の省力化や確認作業時間の短縮化などの業務効率化、および検知精度の向上を評価・検証する。また、1km先まで認識が可能なためレーザー照射機器1台当たりの対応範囲が広く、レーダ活用の検知システムに比べ機器の設置台数が減り、設置や運用などのトータルコストの削減も期待できる。

※1 3D点群データ解析技術:LiDARは構造物を3次元のx,y,zの点の集合からなる3次元の点群データを取得する。デジタル化した3次元の点群データ構造物から形状変化や表面状態の変化などを検出するデータサイエンス技術。

※2 制限表面:航空機が安全に離着陸するために、空港周辺の一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要がある。この空間の高さ制限を制限表面と呼び、航空法により制限表面よりも上の空間に建造物や植栽などの物件を設置することが原則として禁止されている。

【関連記事】

・NEC、ドライブレコーダーとAIで道路の劣化状態を診断するサービス「くるみえ for Cities」を提供開始

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。