先日、第2回国際ドローン展が幕張メッセで開催された。

今年のドローン展では「構造物の点検」「空撮・測量」「災害対策及び通信インフラの維持」が注目だということで、いくつかのブースで話を伺った。

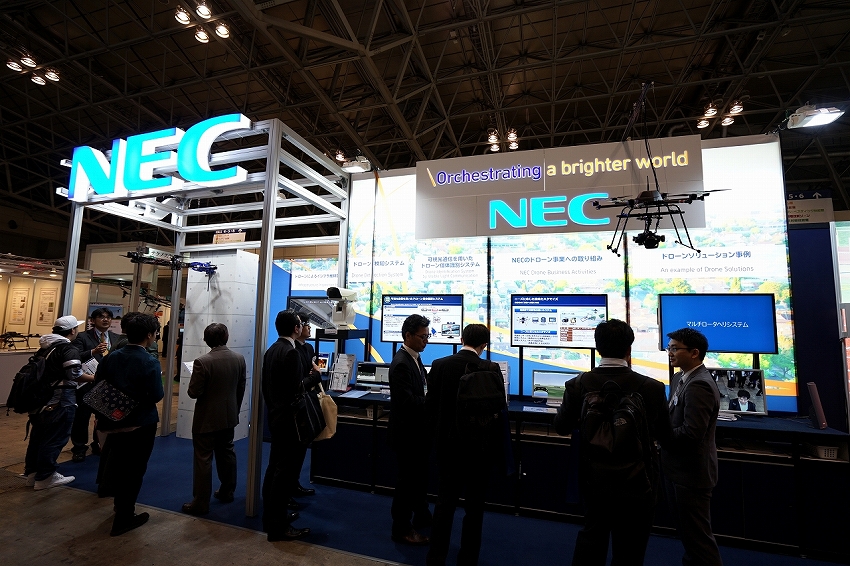

NEC

NECは可視光を使って通信する技術を利用して、ドローンを個別識別するシステムを開発した。その背景としては、航空法でドローンを飛ばせる場所が限られ、飛ばせるエリアでは許可されていないドローンの不正飛行を取り締まるニーズがあると考えたからだという。

飛行可能エリアで飛んでいるドローンが、本当に飛行を許可されたものかどうかを1台1台目視やカメラで認識するのは難しいが、NECの技術では不正ドローンを識別することができる。

ブースでは飛行を許可されたドローンと、許可されていないドローンがあり、それをカメラでとらえるとモニターに緑と赤の表示がされるというデモンストレーションが行われていた。緑は登録されたドローンで、赤が不正飛行ドローンだ。不正飛行ドローン撃退までは対応しておらず、検知から識別までを対応している。(ブース担当者)

エンルート社

エンルート社は企業からのオーダーを受けて産業用ドローン開発を行うメーカーだ。要望が多いドローンは量産機として種類を増やしており、現状多い要望は測量撮影用、点検用、農業散布用のドローンだという。

測量撮影用では、今までは歩いて撮影するしかなかったが、カメラを設置したドローンを使うと上空から2秒に1回シャッターを切って撮影が可能になるという。例えば1キロ四方を撮影したいとすると500~600枚の写真を撮り、ソフトウェアで合成すると3Dデータになる。

点検用ドローンはヒトが行くと危ないところや橋梁などの錆やヒビ、ボルトのゆるみなどをヒトの代わりに点検する。基本的にはヒトが操縦するが、機体に補助機能としてぶつからないセンサーが搭載されている。

農業用ドローンは田んぼに農薬を撒くためのものだ。今までは1機1,000万円もする大型のヘリコプターや、背中にタンクを背負って歩いて撒くという対応していたが、同社のドローンなら1機200万円程度で済み、空中から撒くことができる。ドローンの操縦は難しいものもあるが、同社のドローンは農家で働く人でも簡単に操縦できるように開発したという。

今後は大型化、自動化を目指し、GPSを搭載したり、田んぼにマーカーを置き、そこを中心に○m内を飛行するという設定をすることを検討しているそうだ。

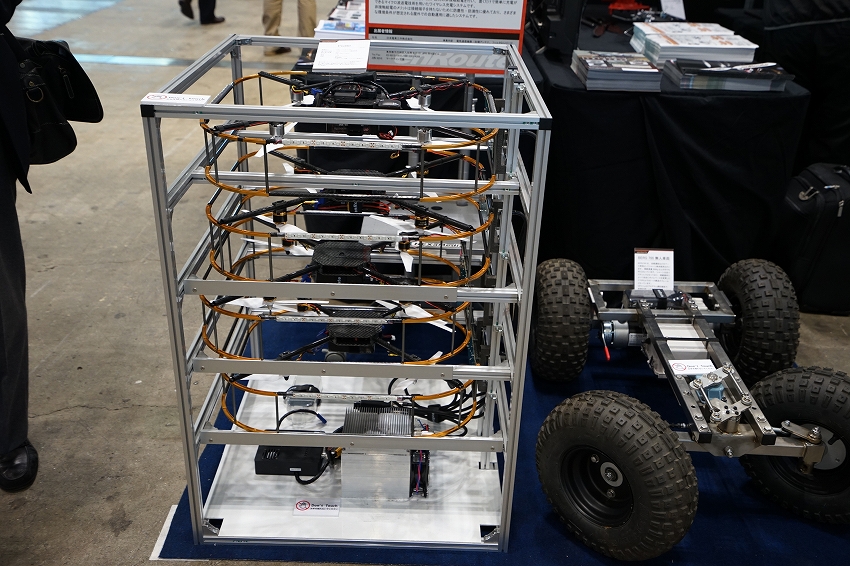

さらに実験の段階ではあるが、接触させないで充電をするというラックを開発している。給電が必要になったらドローンが自動で充電し、満充電になったら飛んでいく。操縦自体もヒトが介在しないドローンを目指しているという。(ブース担当者)

MIKAWAYA21

去年の第1回国際ドローン展でも取材した、全国の新聞販売店を拠点にシニアの 「ちょっと困った」を解決する、お手伝いサービスを提供するMIKAWAYA21。2月24日にドローンを町おこしに積極的に活用している徳島県那賀町にて、ドローン宅配の実験をしたということで話を伺った。

・MIKAWAYA21 女性社長が、ドローン宅配で限界集落を救う

今回の実験は買い物弱者が増えている中で、それを救う取り組みの第1弾だ。

実験では、ドローン宅配のモニターとなってもらったシニア世代の方に何が欲しいか?と聞いたところパンと牛乳の朝食がいいということで、卵もセットにして届けた。重さは約1.12kgになる。行きはゆで卵を運び、帰り道に生卵を運んだところ緩衝材もあったせいか全く割れなかったという。

本当は新聞販売店のサービスとしてドローン宅配を提供したいため、新聞販売店からドローンが飛び立ってシニア世代の方の家に行くということが理想だったが、国土交通省の航空法の規制で家や電柱も含め飛行場所から30m以上離さなくてはいけないというルールがあり、畑のそばの駐車場からシニア世代の方の家の限りなく近い畑に飛ばしたそうだ。

実験の飛行距離は約500m、飛行時間は約4分。使用した機体自体は20分飛行できるものだが、20分まるまる飛ぶには天候がよく風もない状態時に限られる。天候状態によってバッテリーの持ちが左右され、寒い2月の実験時はバッテリーの持ちが悪くなるためバッテリーを温めて使用したという。

今回の実験では着陸と離陸はヒトの手でマニュアル操作し、飛行中のみオートパイロットを使用した。改正航空法のルールでドローン飛行中は目視をしなければいけないため、オープンカーにドライバーとドローンパイロットを乗せて、離陸から着陸するまでクルマで走りながらドローンを目視をしたという。

【関連リンク】

第2回国際ドローン展

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。